Место для занятий должно быть организовано так, чтобы ничто не отвлекало ребенка, чтобы его зрительное поле было максимально организовано. Поэтому целесообразно, чтобы педагог и ребенок, садясь за учебный стол, оказывались лицом к стене, а не к комнате, заполненной игрушками и пособиями, и не к двери, которую кто-то может приоткрыть и помещать занятию. На столе должно находиться только то, что понадобится для выполнения одного задания, для проведения одного конкретного занятия. Остальные материалы педагог может держать под рукой на полке или в ящике, но вне зрительного поля ребенка, и доставать их по мере необходимости, а предыдущие убирать. Позже это может стать обязанностью самого ребенка: у него появятся отдельные коробки, где хранятся материалы для разных занятий; эти материалы он будет последовательно доставать, использовать, а затем убирать.

Ребенок должен привыкнуть к тому, что занятия всегда проводятся в одно и то же время. При этом обычно он четко усваивает последовательность, которую ему предлагает взрослый, например "еда – занятие – игра".

По содержанию занятие на первых порах может быть продолжением игры. Усадив ребенка за стол, мы далеко не всегда можем рассчитывать на его произвольное сосредоточение; поэтому исходно мы предлагаем ему какие-либо заведомо приятные виды занятий: выкладывание мозаики, пазлов; кубики, которые можно группировать по цвету; краски или фломастеры, которыми можно рисовать дорожки, облака, солнышко, лужи, просто закрашивать определенную плоскость; ножницы и цветную бумагу, которую можно резать на полоски, рвать; конструктор такого вида, который любит ребенок, и т. п. Требования к организованности, произвольному сосредоточению ребенка пока что не предъявляются, так как вначале преследуются следующие цели:

сформировать положительную эмоциональную установку ребенка по отношению к занятиям. Если сразу же начинать вопросы и требования организованных произвольных действий, то, скорее всего, у ребёнка сформируется стойкий негативизм в отношении обучения;

зафиксировать, отметить время и место занятия, что служит основой стереотипа учебного поведения;

постепенно закрепить определенную последовательность действий по подготовке к занятию (достать необходимые материалы с полки или из рюкзачка, разложить их определенным образом) и действий, связанных с завершением занятия (например, положить рисунок на просушку, помыть кисточки, убрать карандаши в коробку).

Занятие может продолжаться несколько минут, причем в конце педагог обязательно подводит итог, хвалит ребенка за хорошо выполненное задание, хорошее поведение. Это способствует постепенному освоению ребенком роли ученика, школьника.

Простые на первый взгляд мероприятия приобретают в случае раннего детского аутизма особое значение и даются ему иногда труднее, чем собственно учебные навыки (чтение, счет, письмо).

Что касается содержательной стороны занятия, то начинается оно с той деятельности, которую любит ребенок, которая доставляет ему приятные сенсорные ощущения, т. е. всегда исходно педагог ориентируется на его интересы и пристрастия. При этом не дает ему никакого задания, а позволяет делать с предложенным материалом то, что он хочет. Для дальнейшего развития взаимодействия с ребенком, уже в русле учебного стереотипа, так же как в игре, педагог специально комментирует его действия, придавая им определенный смысл. Например, ребенок пробует краски, смешивает их на листе, это "лужи", и рядом можно подрисовать чьи-то "мокрые следы"; если он нарезал бумагу на мелкие кусочки, то педагог приговаривает, что это будут "листочки на дереве, которое мы нарисуем". В самом комментарии заложена возможность совместного развития этой деятельности.

Если ребенок принимает тот смысл, который ему придают, то занятия с ним будут должным образом развиваться, можно вносить необходимые дополнения, взаимодействие взрослого с ребенком будет проходить по тому сюжету, который избирается. Например, строить дом с забором из кубиков или конструктор такой же, как дача, на которой ребенок провел лето; делать из пластилина грядки; сажать овощи (из мозаики, пластилина) и постепенно добавлять детали: колодец, собаку и т. д. Сюжетное развитие используется также в рисовании, аппликации. С ребенком, у которого нет особого пристрастия к буквам и цифрам, удобнее начать обучение с тех занятий, которые он уже начал осваивать в игре: с рисования, лепки, конструирования.

На начальной стадии формирования стереотипа учебного поведения не надо пытаться делать занятия разнообразными по содержанию. Не стоит всякий раз предлагая ребенку что-то новое, и убеждаться, что его внимание на новой деятельности удерживается очень недолго. Напротив, если ребенку понравилось какое-то занятие, если он принял комментарий, то на последующих занятиях надо опять начинать с привычного занятия, внося в него разнообразие за счет новых деталей.

Понравившиеся виды деятельности даются ребенку в качестве заданий, причем всегда в определенной последовательности, к которой он привыкает; например, сначала рисуем, потом подписываем все на рисунке, затем гимнастика для пальчиков и счет.

Занятия по развитию взаимодействия со взрослым и особенности организации актуальны по отношению к детям с любым вариантом аутизма. Для подготовки аутичного ребенка к обучению необходимы разные занятия: развитие крупной и мелкой моторики, произвольного внимания и памяти; особенно много приходится заниматься формированием речи. Но, независимо от конкретной учебной цели, всегда следует учитывать принципы организации занятий.

3. Влияние установок взрослых на развитие детей

Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, так как психика состоит из двух взаимоопределяющих составных: осознаваемое и неосознаваемое.

В неосознаваемой сфере важное значение имеет фиксированное отношение к себе, к другим и к жизни в целом. Определяют эти установки психологическая защита. Родителям важно понять, какую роль в эмоционально-личностном развитии ребенка играют речевые установки взрослых.

Взрослые люди, способные осознавать и контролировать, многое "подвергают сомнению", ставя психоэкологические защиты к требованиям и установкам окружающих, руководствуясь собственными желаниями и мотивами. Они не пускают в свое сознание установки, которые сознательно им не нужны. Дети не могут этого делать. Они не в состоянии поставить психологический барьер в отношениях со взрослыми. Поэтому многие из тех установок, которые они получают от взрослых (особенно от родителей), в дальнейшем определяют их поведение, причем стереотипное, одинаковое в сходных жизненных ситуациях.

Несомненно, большая часть установок взрослых положительна и способствует благоприятному развитию личного пути ребенка. Это своеобразные инструменты психологической защиты, которые помогают ребенку сохранить себя и выжить в окружающем мире. Примером исторически сложившихся и передаваемых из поколения в поколение положительных установок, охраняющих человека, являются пословицы и поговорки, фразеологизмы, сказки и басни с мудрым адаптированным смыслом, где добро побеждает зло, а мудрость – глупость, где важны стойкость, вера в себя и свои силы. Не следует говорить ребенку того, чего бы вы ему на самом деле не желали.

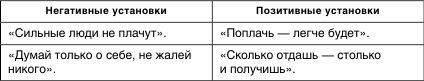

Большего результата мы добьемся, изменив негативные установки на позитивные.