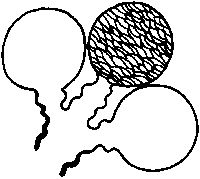

Рис. 2. Строение альвеол и газообмен в них

Воздух, пройдя путь по вышеописанным воздухоносным путям, очищенный и нагретый до температуры тела, попадает в альвеолы (рис. 2), смешивается с имеющимся там воздухом и приобретает 100%-ную относительную влажность. Газообмен между внешним воздухом и кровью в легких происходит в основном в альвеолах, которых насчитывается свыше 700 миллионов; они покрыты густой сетью кровеносных капилляров. Каждая альвеола имеет диаметр 0,2 мм и толщину стенки 0,04 мм. Общая поверхность, через которую происходит газообмен, в среднем равна 90 м2.

Воздух попадает в альвеолы благодаря изменению объема легких из-за дыхательных движений грудной клетки. Так, при вдохе объем легких увеличивается, давление воздуха в них становится ниже атмосферного воздуха и последний засасывается в легкие. При выдохе объем легких уменьшается, давление воздуха в них становится выше атмосферного, и воздух из легких устремляется наружу. Во время вдоха давление в воздухоносных путях становится на 10-25 мм водного столба ниже атмосферного; во время выдоха оно на 20-40 мм водного столба выше атмосферного. Чем интенсивнее осуществляется вдох и выдох, тем интенсивнее падение давления воздуха в легких при вдохе и повышение его при выдохе.

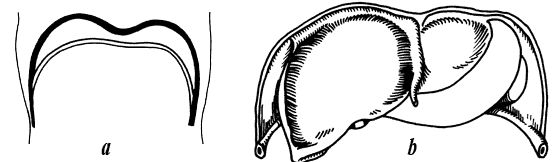

Сам механизм дыхательных движений осуществляется диафрагмой и межреберными мышцами. Диафрагма – мышечно-сухожильная перегородка, отделяющая грудную полость от брюшной. Главная ее функция заключается в создании отрицательного давления в грудной полости и положительного в брюшной. Края ее соединены с краями ребер, а сухожильный центр диафрагмы сращен с основанием сумки перикарда. Ее можно сравнить с двумя куполами: правый расположен над печенью, левый – над селезенкой. Вершины этих куполов обращены к легким.

Рис. 3. Расположение печени и селезенки под диафрагмой и движения диафрагмы: а – при вдохе; б – при выдохе

Когда мышечные волокна диафрагмы сокращаются, оба ее купола опускаются (рис. 3 а), а боковая поверхность диафрагмы отходит от стенок грудной клетки. Центральная сухожильная часть диафрагмы опускается незначительно. Вследствие этого объем грудной полости увеличивается в направлении сверху вниз, создается разряжение и воздух входит в легкие. Сокращаясь, она давит на органы брюшной полости, которые выжимаются вниз и вперед – живот выпячивается.

Когда же мышечные волокна диафрагмы расслабляются, оба купола поднимаются вверх, вытесняемые органами брюшной полости, в которой давление всегда выше, чем в грудной (рис. 3 б). Сокращение мышц брюшного пресса еще больше усиливает это давление. Вследствие этого объем грудной полости уменьшается, создается высокое давление и воздух выходит из легких.

Межреберные мышцы за счет разворачивания ребер в стороны и некоторого поднятия их вверх увеличивают объем грудной полости, что и приводит к засасыванию в нее воздуха. При выдохе они расслабляются и в силу анатомических особенностей устройства ребер и грудной клетки и их тяжести грудная клетка принимает свое исходное положение. В результате этого в легких создается повышенное давление и воздух устремляется наружу. Внутренние межреберные мышцы и мышцы живота помогают сделать форсированный выдох.

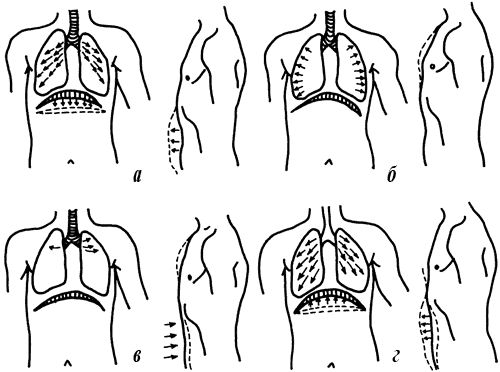

В зависимости от того, какие мышцы задействованы во время дыхания, различают четыре типа дыхания: нижнее, среднее, верхнее и смешанное (рис. 4).

Рис. 4. Типы дыхания: а – нижнее; б – среднее; в – верхнее; г – смешанное

НИЖНЕЕ ДЫХАНИЕ, или "брюшное", "диафрагмальное" – это когда в дыхательных движениях участвует только диафрагма, а грудная клетка остается неподвижной. При этом в основном вентилируется нижняя часть легких и немного средняя.

СРЕДНЕЕ ДЫХАНИЕ, или "реберное", – когда в дыхательных движениях участвуют межреберные мышцы, грудная клетка расширяется в стороны и несколько поднимается вверх. Диафрагма при этом слегка поднимается.

ВЕРХНЕЕ ДЫХАНИЕ, или "ключичное", – когда дыхание осуществляется только за счет поднятия ключиц и плеч вверх, при неподвижной грудной клетке и некотором втягивании диафрагмы. При этом в основном вентилируются верхушки легких и немного средняя часть.

СМЕШАННОЕ ДЫХАНИЕ, или "полное дыхание", объединяет в себе все вышеуказанные типы дыхания, равномерно вентилируя все части легких.

При спокойном дыхании не все альвеолы участвуют в дыхании одновременно, часть альвеол находится в состоянии покоя. Они раскрываются при усиленном дыхании во время мышечной работы и при действии на организм разреженного воздуха (в горах). Таким образом, в легких, как и в капиллярах кровеносной системы, при небольшом уровне активности происходит попеременное включение в деятельность то одних, то других "функциональных единиц" (альвеол).

Легкие в зависимости от глубины вдоха и выдоха заполняются воздухом в разной степени. Воздух, содержащийся в легких после максимального выдоха, называется остаточным. Объем вдоха и выдоха при спокойном дыхании составляет 500 мл и называется дыхательным воздухом. Разница между дыхательным воздухом и остаточным, который выдыхается только при максимальном выдохе, называется резервным воздухом. И наконец, то количество воздуха, которое человек может вдохнуть сверх среднего вдоха при максимальном, называется дополнительным. Воздух, не участвующий в газообмене, но находящийся в воздухоносных путях, называется вредным пространством. Его объем примерно равен 150 мл. Сумма дыхательного, резервного и дополнительного воздуха называется жизненной емкостью легких.

Вдыхаемый воздух является смесью альвеолярного и атмосферного воздуха, имеющегося в воздухоносных путях. Если собирать выдыхаемый за один выдох воздух последовательными порциями, то получается следующее: вначале выходит воздух, состав которого такой же, как и атмосферного, далее процент углекислого газа растет, а кислорода снижается. В самом конце выдоха в воздухе содержится 5,5% углекислого газа, а кислорода только 14%. Разница в составе объясняется тем, что выдыхаемый воздух содержит не только воздух, заполнивший альвеолы и участвующий в газообмене с кровью, но и воздух вредного пространства.

Глубокое и быстрое дыхание вымывает из организма углекислый газ, дефицит которого в организме вызывает сужение бронхов и сосудов, приводит к кислородному голоданию клеток мозга, сердца, почек и других органов, поднимает артериальное давление, нарушает обмен веществ. Физиолог Д. Гендерсон многочисленными экспериментами на животных доказал пагубность такого дыхания. Эти эксперименты проводились им в начале нынешнего столетия.

После разбора первой ступени дыхательного процесса – внешнего дыхания, разберем вторую ступень – транспортировку газов кровью.

Обмен газов между легкими и кровью происходит в силу разности их парциального давления. У человека в альвеолярном воздухе в норме углекислого газа содержится 5-6%, кислорода – 13,5-15%, азота – 80%. При таком процентном содержании кислорода и общем давлении в одну атмосферу его парциальное давление составляет 100-110 мм рт. ст. Парциальное давление этого газа в притекающей в легкие венозной крови всего 60-75 мм рт. ст. Образующейся разности в давлении вполне достаточно для обеспечения диффузии в кровь 6 л кислорода в минуту. Такого количества вполне достаточно для того, чтобы человек мог выполнять самую тяжелую работу. Во время покоя в кровь поступает около 300 мл кислорода.

В крови, оттекающей от легких, почти весь кислород находится в химически связанном с гемоглобином состоянии, а не растворен в плазме крови. Наличие дыхательного пигмента – гемоглобина в крови позволяет при небольшом собственном объеме жидкости переносить значительное количество газов.

Кислородная емкость крови определяется количеством кислорода, которое может связать гемоглобин. Реакция между кислородом и гемоглобином обратима. Когда гемоглобин связан с кислородом, он переходит в оксигемоглобин. На высотах до 2000 м над уровнем моря артериальная кровь насыщена кислородом на 96-98%. При мышечном покое содержание кислорода в венозной крови, притекающей к легким, составляет 65-75% того содержимого, которое имеется в артериальной крови. При напряженной мышечной работе эта разница увеличивается.

При превращении оксигемоглобина в гемоглобин цвет крови изменяется: из ало-красной она становится темно-лиловой и наоборот. Чем меньше оксигемоглобина, тем темнее кровь, а когда его совсем мало – слизистые оболочки приобретают серовато-синюшную окраску. (Используя это свойство, вы можете контролировать степень насыщения кислородом организма после дыхательной тренировки. Если конъюнктива глаза становится алой – все нормально, если нет – тренировка слаба или неправильно проводится.)

Насыщение организма кислородом можно выразить следующей формулой: О2 = К (Ра – Рк), где Ра – парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе; Рк – парциальное давление его в крови; К – индивидуальная константа.