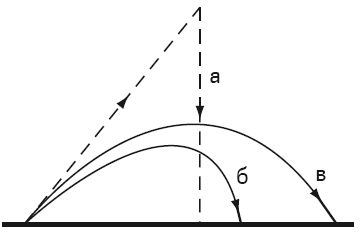

Рис. 1.3. Траектории стрелы в теории Аристотеля (а) и реальные: при сопротивлении воздуха (б) и без сопротивления воздуха (в)

Подведем некоторый итог. С одной стороны, с современной позитивистской точки зрения представления Аристотеля о законах тяготения ошибочны, они не соответствуют эмпирическим данным. С другой стороны, не будем очень строги. Это было самое начало попыток понять, как устроен мир, а вместе с этим – что есть тяготение. Были введены некоторые базисные понятия, оперируя которыми уже можно на научном уровне того времени исследовать явление. Центр Вселенной (он же центр Земли) был определен как центр притяжения. Падающие на Землю тела были наделены внутренним свойством "тяжесть". Пройдет время, и осмысление, переосмысление и развитие этих понятий приведет к закону всемирного тяготения Ньютона и теории относительности Эйнштейна.

Что касается небесных тел, то в механике Аристотеля считалось, что все они отделены от Земли и не имеют с ней ничего общего. На Земле четыре основных элемента претерпевают непрерывные взаимопревращения, тела могут состоять из различных сочетаний основных элементов. Различные предметы возникают, какое-то время существуют, а затем видоизменяются, распадаются, исчезают. На небе же ничто не меняется. Отсюда делается вывод, что существует пятый, неизменный и идеальный элемент – эфир, из которого и состоят небесные тела. Вакуум, пространство без какого-либо вещества, был недопустим в системе Аристотеля.

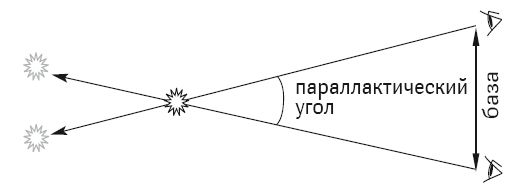

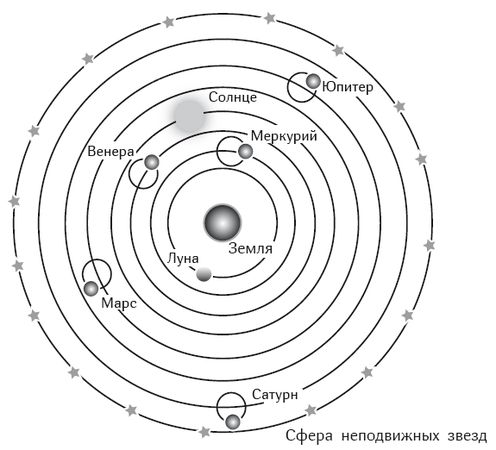

Расстояния до небесных тел не были известны во времена Аристотеля. Сам он считал, что нет возможности их вычислить. Тем не менее, сфера за сферой были выстроены вполне однозначным образом (рис. 1.1). Прямым способом вычисления расстояния могло бы служить использование параллакса объекта (рис. 1.4). Горизонтальным параллаксом называют угол между двумя направлениями от светила на центр Земли и по касательной к ней. С Земли этот угол определяется как разность угловых координат светила на небе для двух наблюдателей, для одного из которых светило в зените, а для другого – на горизонте. Поскольку в то время радиус Земли был уже известен, можно было вычислить расстояние до объекта. Впервые применил метод параллакса в астрономии древнегреческий ученый Гиппарх (около 180–125 г. до н. э.) для определения расстояния до Луны, которое стало известным чрезвычайно точно. Причем для вычисления параллакса Луны он использовал разность ее угловых координат на восходе и закате. Измерить расстояния до других планет стало возможным только после начала использования в астрономии телескопов. Хотя опосредованным методом Гиппарх сделал оценки расстояния до Солнца, а также приблизительно определил его размеры.

Рис. 1.4. Схема параллакса

Итак, в системе Аристотеля лунная сфера является ближайшей к Земле (рис. 1.1) и представляет собой границу между не подверженными разрушению небесами и изменчивым миром Земли. Отсюда возникло выражение "подлунный мир". За пределами лунной сферы, в "надлунном мире", природа представлялась абсолютно совершенной, а движение небесных сфер, определяющих движение небесных тел, считалось естественным и идеальным. Таким образом, в небесной механике Аристотеля (в надлунном мире) не было места представлениям о тяготении.

Мы подробно изложили представления о тяготении Аристотеля потому, что именно его система мироздания господствовала над умами многие столетия, хотя эти представления и ошибочны. Именно его взгляды в большой степени определяли развитие науки. Вместе с этим, нельзя не отметить, что существовали более реалистичные представления о тяготении. Так, Платон раньше Аристотеля утверждал, что подобное стремится к подобному – это ли не прообраз закона всемирного тяготения. Такую же мысль высказывал позднее римский поэт и философ Тит Лукреций Кар (около 99–55 г. до н. э.). Древнегреческий философ и астроном Плутарх (около 45–127 г.), фактически современник Птолемея, признанного последователя Аристотеля, несколькими столетиями позднее говорит: "Луна упала бы на землю как камень, чуть только уничтожилась бы сила ее полета". Сравните с рассуждениями Ньютона, приведенными ниже, о движениях яблока и Луны.

Птолемей

Вернемся к истории изучения движения небесных тел, хотя бы и в древности считали, что это не имеет отношения к гравитации. И, действительно, вряд ли предлагаемые модели того времени полезны для открытия реальных законов тяготения. Тем не менее, в итоге именно эти исследования привели к их построению.

Итак, геоцентрическая система мира Аристотеля стала основной моделью Вселенной на долгое время. Немногочисленные попытки выйти за ее рамки или даже заменить гелиоцентрической моделью (с центром в Солнце) не воспринимались всерьез. И наоборот, модель Аристотеля, казалось, безоговорочно подтверждалась. Например, Птолемей (ок. 100–165), рис. 1.5, один из самых авторитетных последователей Аристотеля, обосновывал ее следующим образом. Поскольку центр Вселенной – это место, куда стремятся все имеющие вес тела, то там должна находиться и сама Земля, как самое тяжелое тело в мире. Если предположить, что Земля не в центре Вселенной, то она должна туда стремиться (падать). Но тогда, следуя логике механики Аристотеля, Земля, будучи самым тяжелым телом, должна обгонять в своем движении все более легкие предметы. Поэтому, имеющиеся на ее поверхности деревья, животные, люди и все остальное оторвались бы от нее!

Птолемей был одним из древнегреческих ученых, кому пришлось творить на закате эллинской культуры. Он работал в Александрийской библиотеке, которая в то время уже прославилась и великими учеными, и великими достижениями. В распоряжении Птолемея были самые точные, разнообразные и многочисленные астрономические наблюдения. Он и сам их многократно производил. Но, самое главное, он их анализировал, делал достоверные астрономические предсказания.

Рис. 1.5. Птолемей

Для достижения соответствия расчетов и наблюдений Птолемей, следую воззрениям Гиппарха, фактически отказался от концентрических сфер. Основа его теории движения планет – это представление о равномерном движении по окружности. Среди прочего, было важно описать обратное движение планет, ведь они иногда описывали на небе петли. Простую схему движения по окружностям пришлось усложнить. Было использовано понятия эпицикла. Предполагалось, что планета движется по малой окружности (эпициклу) с постоянной скоростью, а центр эпицикла равномерно движется по большой окружности – деференту, в центре которого находится Земля (рис. 1.6). После признания гелиоцентрической системы стало ясно, что обратное движение – это кажущийся эффект, который возникает, когда Земля "обгоняет" такую планету. Автомобилистам особо знаком этот эффект, когда вдруг с паникой видишь, что машину не держат тормоза, и она начинает катиться назад. А на самом деле соседний автомобиль потихоньку тронулся вперед.

Рис. 1.6. Эпициклы Птолемея

Но все эти усовершенствования все равно не давали необходимого соответствия с наблюдениями. В своем основном труде "Альмагест" Птолемей упоминает Аполлония Пергского (около 262–190 г. до н. э.), александрийского математика, ученика Евклида. Он в свое время ввел понятие эксцентра для объяснения движения планет. Птолемей включил их в свою систему (рис. 1.7). Теперь представлялось, что центр эпицикла (А) движется по окружности (С) с центром (О), смещенным по отношению к Земле (В). Тогда равномерное движение небесного тела по такой окружности земному наблюдателю представлялось неравномерным.

Затем Птолемей добавил в систему еще один новый элемент – эквант. Благодаря этому планеты могли совершать уже неравномерное движение по кругу, но при условии существования некой точки (не обязательно на Земле), откуда это движение казалось бы равномерным! Таким образом достигалось удивительно точное соответствие с наблюдениями. Однако такая система в целом стала настолько громоздкой, что ее концепция фактически противоречила идеализированному представлению о равномерном движении по окружности, как исходному посылу, самой философии о геометрическом совершенстве Вселенной.

Поэтому многие мыслители, философы и астрономы время от времени высказывали сомнения в справедливости системы Птолемея, часто при этом предлагая свои варианты. Однако, как сказали бы сейчас, эти модели были скорее умозрительными, чем научными, хотя некоторые из них были ближе к реальности, чем птолемеевская. Преимущество системы Птолемея было в том, что она давала очень точное соответствие с наблюдениями. А это один из основных критериев востребованности теории.