Литература народов Азии

Шахерезада

Шахерезада (Шахразада, Шехерезада) в историю мировой литературы, бесспорно, вошла прежде всего как символ женского коварства и искусства обольщения. Конечно, можно говорить о том, что бедняжка боролась за свою жизнь и жизнь других девушек Персии, но при более основательном рассмотрении этой истории неизбежно приходишь к выводу, что семейство визиря поставило на старшую дочь в борьбе за власть в стране и победило.

Напомним сюжет. Единожды уличив жену в измене, разгневанный персидский царь Шахрияр убил ее, всех рабынь ее и служанок – свидетелей прелюбодеяния. После казни неверной стал царь каждый вечер брать себе новую жену, а на утро убивал ее, чтобы уже никогда ему не наставили рога. Пришло время, и не осталось в городе девушек на выданье. Шахрияр снова повелел своему визирю найти и привести ему новую жену.

В великом страхе вернулся визирь домой, не зная, что делать. А были у него две дочери: старшая – Шахерезада, девушка необычайно мудрая, много читавшая, и младшая – Дуньязаде. Узнав об отцовской беде, Шахерезада настояла на том, чтобы ее отдали замуж за Шахрияра.

Сразу же после свадьбы молодая жена уговорила супруга допустить в их брачную постель младшую сестру ее, чтобы проститься с ней перед смертью. Ночь провели они втроем, а за час до рассвета Дуньязаде попросила сестру рассказать чудесную сказку. И Шахерезада начала рассказ…

"Но тут застигло Шахерезаду утро, и она прекратила дозволенные речи. И сестра ее воскликнула: "О сестрица, как твой рассказ прекрасен, хорош, и приятен, и сладок!"

Но Шахерезада сказала: "Куда этому до того, о чем я расскажу вам в следующую ночь, если буду жить и царь пощадит меня!"

И царь тогда про себя подумал: "Клянусь Аллахом, я не убью ее, пока не услышу окончания ее рассказа!"

Потом они провели эту ночь до утра обнявшись, и царь отправился вершить суд, а визирь пришел к нему с саваном под мышкой. И после этого царь судил, назначал и отставлял до конца дня и ничего не приказал визирю, и визирь до крайности изумился.

А затем присутствие кончилось, и царь Шахрияр удалился в свои покои".

Так, как известно, продолжалось тысячу и одну ночь, пока царь не забыл о своем намерении казнить жену. Хитрые девицы ловко заморочили властителю голову, опровергнув распространенную ныне присказку: "Мужчина любит глазами, а женщина – ушами".

Вопрос о происхождении книги "Тысяча и одна ночь" не выяснен по сей день и вряд ли когда получит точный ответ. Попытки искать прародину ее в Индии оказались безуспешными. Еще в XI в. арабские ученые считали книгу переводом с древнеперсидского собрания сказок "Хезар Эфсане", составленного для Хумаи, дочери иранского царя Ардешира, жившей в IV в. до н. э. Это предположение подтверждено ныне найденным отрывком из "Хезар Эфсане", который относят к IX в. Но в книгу Хумаи входило максимум две-три сотни сказок.

Женщина Ширазад появилась в арабских переводах примерно в начале X в., так родилась бессмертная Шахерезада. Книга тогда уже называлась "Тысяча ночей".

По рассказам арабского средневекового мыслителя ан-Надима, мудрец Абд-Аллах аль-Джахшияри, действительно живший в X в., задумал составить книгу из тысячи сказок "арабов, персов, греков и других народов", по одной на ночь, но умер, успев набрать только 480 повестей. Сборник аль-Джахшияри до нас не дошел, но он уже назывался "Тысяча и одна ночь", и вполне возможно, что именно от него произошло современное название книги.

В дальнейшем литературная эволюция сборника продолжалась вплоть до XIV–XV вв. В его удобную конструкцию вкладывались все новые и новые сказки разных жанров и происхождения.

Ныне существует пять версий "Тысячи и одной ночи", отличающихся друг от друга по составу и по порядку сказок. Наиболее известная версия отражена в египетских изданиях и, как установили ученые, приобрела свой вид в Египте в конце XV – начале XVI в. Сегодня именно эта книга в основном и известна европейскому читателю.

В Европе о "Тысяче и одной ночи" узнали благодаря французскому переводу писателя Антуана Галлана (1646–1715), опубликованному в Париже в 1704–1712 гг. Поскольку ни в одном восточном сборнике не было найдено сказок "Аладдин и волшебная лампа" и "Али-Баба и сорок разбойников", Галлан некоторое время считался их автором. Впоследствии были найдены старинные арабские записи этих сказок. Однако и теперь ряд исследователей продолжает утверждать, что "Аладдин…", "Али-Баба…", а также цикл сказок о Синдбаде-мореходе созданы Галланом, который дописал их после успеха изданного им первого тома "Тысячи и одной ночи".

Благодаря Галлану в начале XVIII в. в Европе началось повальное увлечение восточной экзотикой. Некоторые правители строили себе особняки наподобие дворцов султана. Салоны в Европе наполнились мавританскими коврами и подушками. Гёте написал "Западно-восточный диван", Моцарт сочинил "Похищение из Сераля". Велико было влияние "Тысячи и одной ночи" на творчество различных писателей – Монтескьё, Виланда, Байрона, Гауфа, Теннисона, Диккенса, Дюма-отца. Такие художники, как Делакруа, создавали полотна с изображениями шикарного убранства гаремов и полуобнаженных рабынь во фривольных позах. Книга с французским переводом А. Галлана имелась и в библиотеке А.С. Пушкина, который восхищался красотой восточной фантазии. Иными словами, Антуан Галлан на 300 лет сформировал наше видение Востока.

До 1917 г. переводов "Тысячи и одной ночи" на русский язык непосредственно с арабского не было, хотя пересказы из Галлана начали появляться с 1760-х гг. В 1929–1938 гг. был опубликован единственный ныне восьмитомный русский перевод сборника, сделанный арабистом Михаилом Александровичем Салье (1899–1961) под редакцией выдающегося ученого-арабиста академика Игнатия Юлиановича Крачковского (1883–1951).

Об образе самой Шахерезады косвенно, но точно сказано в самом начале "Тысячи и одной ночи":

Не будь доверчив ты к женщинам,

Не верь обетам и клятвам их;

Прощенье их, как и злоба их

С одной лишь похотью связаны.

Любовь являют притворную,

Обман таится в одеждах их.

Удивленья великого тот достоин,

Кто от женских остался чар невредимым…

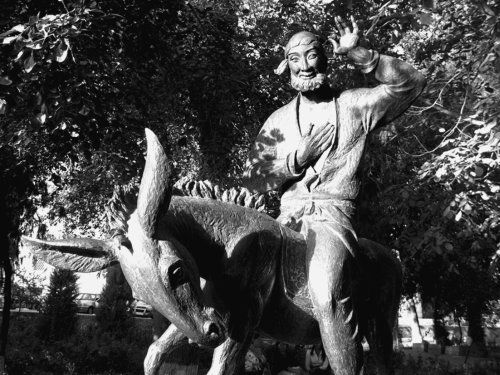

Ходжа Насреддин

"Есть в Аравии реки, которых только среднее течение открыто человеческому взору, а начало и конец прячутся в подземных глубинах. Жизнь Ходжи Насреддина можно уподобить такой реке: все, что мы о нем знали, относилось к его среднему возрасту, от двадцати до пятидесяти лет; детские же годы, равно как и старость, пребывали в сокрытии.

Восемь гробниц в разных частях света носят его славное имя; где среди них единственная? Да может быть, ее и нет среди этих восьми; может быть, ему достойной гробницей послужило море или горное туманное ущелье, а надгробным плачем над ним был дикий вой морского урагана или необъятный, медлительно-тяжкий гул снежной лавины…

Что касается истоков его бытия – то знают, что родился и вырос он в Бухаре, но как он жил в детстве, какие могучие кузнецы давали закал его сердцу, какие мастера оттачивали его разум, кто из мудрецов открыл ему природу его неукротимого духа, – все это оставалось до сих пор неизвестным".

Так написал в своей знаменитой книге "Повесть о Ходже Насреддине" писатель и сценарист Л.В. Соловьев. Это, пожалуй, лучшее произведение на русском языке, рассказывающее о легендарной жизни прославленного мудреца.

На Востоке утверждают, что Ходжа Насреддин – историческое лицо. По советской традиции, когда все лучшее должно было быть (и зачастую действительно было) нашим, Соловьев придерживался версии, что Ходжа – уроженец Бухары. После развала СССР, когда Узбекистан стал для нас чужой страной, но для россиян распахнули двери турецкие курорты, гораздо популярнее стала версия о его турецком происхождении.

Установить истину чрезвычайно трудно. Ведь в разных странах его даже зовут по-разному: узбеки и турки – Ходжой Насреддином; афганцы – Насреддином Афанди (Эфенди, Эпенди); азербайджанцы и чеченцы – Муллой (или Моллой) Насреддином; называют его и Анастратином, и Несартом, и Насыром, и Наср ад-дином. При этом надо учитывать, что имена Ходжа, Афанди или Мулла не означают духовного сана, поскольку в старину на Востоке принято было так называть всех наиболее уважаемых и образованных людей

Согласно турецкой версии, Ходжа Насреддин (1208–1284) родился в деревне Хорту близ местечка Сиврихисар в турецкой Анатолии.

Отца Насреддина звали Абдуллах Эфенди, он был имамом деревенской мечети, человеком для своего времени весьма образованным. Зато мать его, красавица Сыдыка Хатун, была безграмотной, к тому же очень вздорной и скандальной женщиной. Редко кто сомневается, что знаменитые анекдоты о склочной жене Насреддина – это истории из жизни его родителей.