Всего за 399 руб. Купить полную версию

Еще одним кочевым народом, судьба которого в VII–VIII вв. тесно переплелась со славянами, были болгары. Вот что об этом пишет "Повесть временных лет": "Когда же славяне, как мы уже говорили, жили на Дунае, пришли от скифов, то есть от хазар, так называемые болгары, и сели по Дунаю, и были насильники славянам". Из цитированного отрывка явствует, что летописец представлял себе болгар как часть хазарского сообщества, покинувшего прежние места обитания и ушедшего на Дунай. Вероятно, по пути на новую родину болгары сталкивались со славянами, грабили их, как и другие кочевые народы. Память об этом, как явствует из цитированного текста, сохранялась на Руси еще и в XI в.

До своего ухода на новые земли болгары занимали значительные территории Нижнего Подонья и Приазовья, Северного Кавказа и Крыма, где проживали совместно с хазарами и аланами. Общей была и их культура, известная в археологии как салтово-маяцкая. Исследователи этих древностей - В. А. Бабенко, В. А. Городцов, Д. Т. Березовец, С. А. Плетнева, В. А. Михеев, К. И. Красильников и другие выявили различные типы памятников: открытые поселения, городища, катакомбные и ямные могильники, следы кочевий, города.

Городища - остатки некогда значительных укрепленных центров - находятся преимущественно в лесостепенных районах Подонья, Северского Донца, Оскола. Все они размещены на высоких плато береговых террас и сохранили до наших дней остатки невысоких валов, иногда каменных стен, а также рвов с внешней стороны. Размеры их укрепленных частей достигают 15–20 га.

Хорошо исследованное Верхнесалтовское городище (неподалеку от Харькова) имело в древности мощную цитадель с каменными стенами толщиной до 4 м и высотой 10–12 м, а также башнями, прямоугольными в плане, размерами 6x3 м. Другая часть поселения была укреплена земляными валами. Многолетние раскопки верхнесалтовского археологического комплекса (кроме городища здесь исследуется также катакомбный могильник) показали, что мы имеем дело с остатками большого города VIII–X вв., раскинувшегося на площади 120 га. Судя по характеру обнаруженного материала, это был крупный ремесленный, торговый и, возможно, административный центр.

Материальная культура его представлена орудиями труда - косы-горбуши, тесла-мотыжки, резцы, кузнечные инструменты, ножи; предметами вооружения - сабли, боевые топоры, наконечники копий и стрел, кистени; предметами конского снаряжения - удила, стремена, пряжки; украшениями - кольца, перстни, серьги, браслеты, декоративные бляшки для кожаных поясов и конской сбруи.

Практически вся керамика - кухонная, столовая и тарная - изготовлена на гончарном круге. Особым разнообразием форм и высоким качеством отличается столовая керамика. Поверхность ее всегда лощеная, цвет - серый, черный, реже желтый или красный. Преобладают кувшины, кружки, кубышки и миски. Своеобразны и неповторимы в формах салтовские кувшины - одноручные и двуручные, украшенные лощеными или рифлеными линиями.

Жилища памятников салтово-маяцкой культуры делятся на три группы: юрты, полуземлянки и наземные жилища. Юрты исследованы преимущественно в степных районах Подонья и Приазовья, полуземляночные и наземные жилища - в лесостепных. Учитывая, что традиционным жилищем степных народов была юрта, можно предположить, что появление в их среде прямоугольных полуземляночных и наземных жилищ было результатом влияния оседлых соседей, в том числе и славян.

Весь облик материальной культуры салтово-маяцких памятников свидетельствует, что одним из основных хозяйственных занятий алано-болгарского населения было земледелие и оседлое скотоводство. Наличие пашенного земледелия подтверждают находки лемехов и чресел на городище Маяки, орудий уборки и переработки урожая, а также находки зерна или отпечатков различных злаковых культур.

Важное место в жизни носителей салтово-маяцкой культуры занимала торговля. Об этом, в частности, свидетельствует большое количество восточных монет на поселениях и могильниках, находки бус, серег, браслетов, зеркал, которые поступали с Востока и Кавказа. В сферу торговых интересов алано-болгар, по-видимому, входили и сопредельные с ними восточнославянские земли, куда поступала продукция салтовских кузнецов, ювелиров и керамистов.

В письменных источниках VI в. упоминаний этнонима "болгары", по существу, нет. Прокопий Кесарийский, Иордан и другие авторы наследниками гуннов на юге Восточной Европы считали оногуров и кутригуров, обитавших по обоим берегам Дона. В период 60-х годов VI в. - 30-х годов VII в. приазовские и причерноморские племена создают первое государственное образование, так называемую Великую Болгарию. Это было разноэтническое образование, в состав которого, по-видимому, входили кроме болгарских также и венгерские племена. Как полагают исследователи, связь болгар с утрами отражена уже в самом этнониме "булгары", где первая часть "булга" является тюркской, а вторая восходит к утрам.

После разгрома Великой Болгарии хазарами в 60–70-х годах VII в. часть болгар во главе с ханом Аспарухом откочевала через восточноевропейские степи на Дунай. Это событие нашло отражение в хазаро-еврейской переписке. "Они [болгары] оставили свою страну и бежали, а те [хазары] преследовали их, пока не настигли их, до реки по имени Дуна".

Вызывает сомнение, что это сообщение адекватно отражает событие. Конечно, хазары могли преследовать болгар после нанесенного им поражения, но предположить уход значительных масс населения в виде бегства обычного воинского соединения вряд ли возможно. Процесс переселения болгар с Дона на Дунай был сравнительно длительным. Как полагают некоторые исследователи, вначале они пытались закрепиться в районе Поднепровья, но после того, как их и здесь настигли хазары, ушли на Дунай.

Археологически путь болгар в Подунавье прослеживается очень слабо. Попытка связать с ними знаменитый Перещепинский клад, отождествив его с погребением хана Куврата, о чем уже упоминалось выше, не может быть признана безусловной. Во-первых, глухих свидетельств о каких-то "деревяшках", возможно, от гробовища, а также о находке человеческих костей (фрагменте черепа и коленной чашечки) не достаточно для утверждения, что мы имеем дело с погребением хана-кочевника. А во-вторых, весь ритуал захоронения никак не согласуется с выводом исследователей о христианстве Куврата. Не определенной остается также этническая принадлежность кладов-погребений возле сел Келигея - в дельте Днепра, Зачепиловка - на Полтавщине, Глодосы - на Кировоградщине, Вознесенка - на Днепре. Кроме общего вывода о том, что названные древности оставлены кочевниками, ничего более конкретного исследователям установить не удалось.

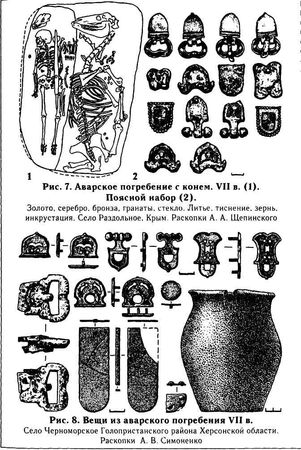

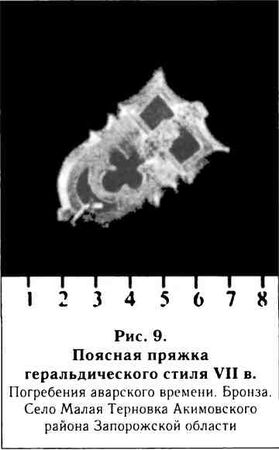

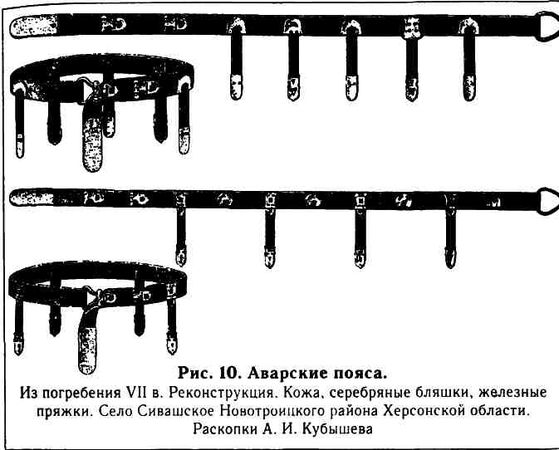

Набор золотых и серебряных вещей в памятниках типа Малая Перещепина имеет, по существу, интернациональный характер. Это серьги, витые гривны, плетеные цепи, ожерелья из бус, медальоны, лунницы, кресты, имевшие византийское происхождение. Поясные наборы, пряжки с прямоугольными или овальными дужками и щитовидными обоймами, плоские поясные наконечники, накладные бляшки имели распространение в дружинной среде практически всех евразийских кочевников, а также их оседлых соседей. Это относится и к предметам снаряжения всадника: удилам, стременам, седлам, пряжкам и бляшкам от конской сбруи.

Оружие представлено саблями, кинжалами, боевыми топорами, наконечниками копий и стрел.

Набор золотой и серебряной посуды из погребения-клада у села Малая Перещепина - блюда, тарелки, кувшины, вазы, кубки, амфоры, ритоны, ложки - произведены в мастерских Византии и Ирана. Наличие здесь 89 византийских монет, чеканенных между годами 582-м и 668-м, позволяет относительно точно датировать время, когда эти ценности зарыли в землю.

Значительный интерес представляет находка богатого клада у села Вознесенка Запорожской области. Как удалось установить В. А. Гринченко, он находился в одной из ям внутри прямоугольного укрепления, насыпанного из земли и камней. В состав клада входили ювелирные изделия из драгоценных металлов, дружинное снаряжение, две серебряные фигурки орла и льва, навершия знамен. Все это находилось вперемешку с золой и пеплом, а также пережженными человеческими костями. Это наблюдение позволило В. А. Гринченко сделать вывод о том, что открытый объект является коллективным сожжением воинов и полководца, осуществленным в военном лагере. А. К. Амброз полагал, что перед нами - поминальный комплекс, который можно датировать первой половиной VIII в. и связывать с тюрками.