К концу княжения Владимира Русь, по-видимому, вернула утраченные земли между Стугной и Росью и вновь закрепилась по линии этой реки. Такой вывод следует из цитированного выше сообщения Бруно, где вполне однозначно утверждается, что граница Руси отстояла от Киева на два дневных перехода. В перечне рек, по которым Владимир возводил города и крепости, Рось не значится. Но постройка на ней города Корсуня дает основания дополнить летописное сообщение. Разведочные работы, осуществленные автором на древнем корсунском городище, обнаружили материалы конца X - начала XI в.

Смерть Владимира Святославича (1015 г.) и последовавшие за ней годы межкняжеской смуты на Руси оказались благодатным временем для новых печенежских вторжений. Под тем же 1015 г. летопись отмечает участие печенегов на стороне Святополка в Любечской битве с Ярославом. Удачным маневром новгородских дружин печенеги были отрезаны от основных сил Святополка, что и склонило чашу весов "злой сечи" в пользу Ярослава. Можно себе представить, сколько зла содеяли союзники Святополка на обратном пути от Любеча до южной границы Руси, не имея возможности получить плату за услуги от бежавшего в Польшу Святополка, они сами позаботились о достойном вознаграждении.

После вторичного изгнания Святополка из Киева он бежал "в Печенѣгы", но в 1019 г. предпринял новую попытку вернуть себе великокняжеский стол. И на этот раз его верными союзниками выступали печенеги. "В лѣто 6527. Приде Святополкъ с печенеги в силѣ тяжцѣ", - сообщает русский летописец. Кровавая сеча на Альтском поле под Переяславлем закончилась полной победой Ярослава.

Последнее крупное столкновение печенегов с Русью произошло, согласно "Повести временных лет", в 1036 г., под стенами Киева.

Победа Ярославовых полков была безоговорочной. Печенеги в панике бежали от стен Киева, многие утонули в топях Сетомли и других реках. "И побѣгоша печенѣзи разно, и не вѣдяхуся, камо бѣжати, и овии бѣгающе тоняху въ Сѣтомли, инѣ же въ инѣхъ рѣкахъ, а прокъ ихь пробѣгоша и до сего дне".

Победы Ярослава Мудрого, по существу, положили конец печенежской опасности для Руси. Государственная граница окончательно утвердилась по линии реки Рось. В 1031 г. Ярослав расселил здесь пленных поляков, выведенных из Польши во время совместного похода с Мстиславом Черниговским, а в 1032 г. начал строительство вдоль Роси укреплений. "В лѣто 6540. Ярославъ поча ставити городы по Роси". По заключению М. П. Кучеры, в это время был возведен в Поросье и один из участков вала. Таким образом, Русь постепенно возвращала древние славянские земли на юге, захваченные печенегами. На левом берегу Днепра граница Руси проходила уже по Суле, в устье которой основан город с символическим названием Воинь.

Историческая память Руси в большей мере зафиксировала те события в русско-печенежских отношениях, которые имели драматические, а иногда и трагические проявления. Летопись сохранила известия о двенадцати военных конфликтах между сторонами. Даже если предположить, что какая-то часть печенежских вторжений на Русь и русских походов в степь не попала в поле зрения русских летописцев, то и тогда невозможно представить почти полуторастолетнюю историю русско-печенежских отношений как сплошное военное противостояние. К тому же, структура печенежского сообщества была такой, что Русь могла одновременно находиться с одной ордой в состоянии войны, а с другой - мира.

В летописи В. Н. Татищева есть примечательное сообщение о том, что одна из печенежских орд решила осесть в русском пограничье и принять подданство Руси. Случилось это в 979 г., когда великое киевское княжение находилось в руках Ярополка Святославича.

"Пришел Ярополку печенежский князь Илдея, отдаваясь ему в службу. Ярополк же прият его милостиво, дал ему городы и волости и имел его в чести великой". В. Н. Татищев справедливо предполагал, что печенеги были расселены в Поросье.

Косвенным свидетельством заинтересованности печенегов в мирных отношениях со своими соседями, в том числе и Русью, может быть сообщение Константина Багрянородного об их торговых связях с Херсонесом. "Знай, что и другой народ их тех же самых пачинакитов находится рядом с областью Херсона. Они торгуют с херсонитами и исполняют поручение как их, так и василевса и в России, и в Хазарии, и в Зихии, и во всех тамошних краях, получая, разумеется, от херсонитов заранее согласованную плату за эту самую услугу, соответственно важности поручения и своим трудам, как-то: влатии, прандии, харерии, пояса, перец, алые кожи парфянские".

Среди товаров, которые печенеги поставляли в Херсон, Константин называет шкуры и воск. "Знай, что если херсониты не приезжают в Романию и не продают шкуры и воск, которые они покупают у пачинакитов, то не могут существовать".

Шкуры представляются естественным экспортным товаром для кочевников-скотоводов, что же касается воска, то главным его производителем была, безусловно, Русь. Видимо, здесь печенеги и приобретали воск, с тем чтобы затем выгодно сбыть херсонитам. Русским же они поставляли быков, коней, овец.

Восточные авторы отмечают наличие у печенегов дорогой посуды из золота и серебра, богато украшенного оружия, серебряной поясной гарнитуры. "Эти печенеги владеют стадами; в них много коней и баранов, а также много золотой и серебряной посуды, много оружия. Они носят серебряные пояса". Некоторые из названных изделий, в частности золотую и серебряную посуду, печенеги, вероятно, покупали в Херсонесе или же в самой Византии.

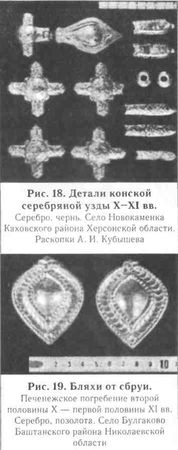

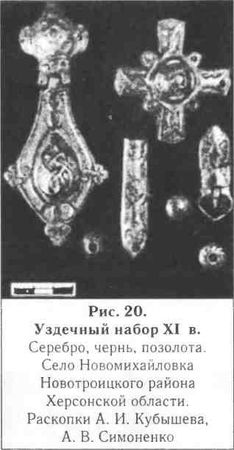

Подтверждением распространения наременных украшений среди печенежской военной знати служат погребения, выявленные в курганах вблизи сел Траповка и Мирное Одесской, Булгаково Николаевской, Благовка Луганской, Новокамянка, Каланчак, Первоконстантиновка, Максима Горького, Михайловка Херсонской областей.

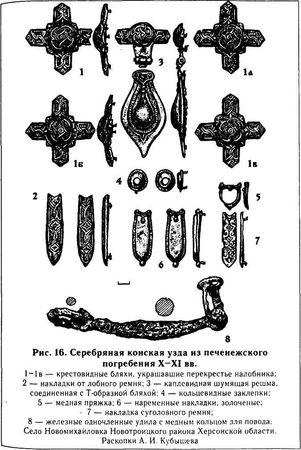

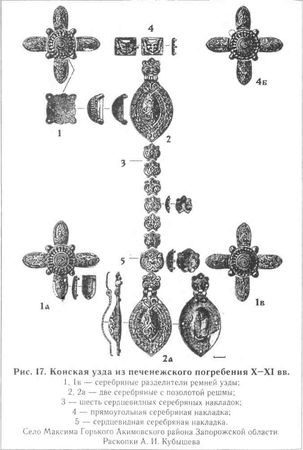

Обращают внимание богатые украшения конской сбруи и узды. Это серебряные бляшки, прикрепленные на ремнях при помощи штифтов с шайбами. На стыке налобных ремней находились решмы - большие листовидные бляхи-бубенцы. В состав конструкции уздечки входили крестовидные распределители. Все бляшки снабжены декоративными элементами в виде волн, розеток, колец, рельефных жгутов, плетенки, четырех- и восьмилепестковых соцветий. Как полагает Р. С. Орлов, посвятивший анализу наременных украшений X–XI вв. специальное исследование, стилистически они восходят к традициям тюркского и византийского искусства. Украшения, подобные новокамянским, найдены также на Княжей Горе и в культурных слоях X в. Новгорода, а поясные наконечники, обнаруживаемые в погребениях юга Украины, встречаются в раскопках Киева.

Технологические особенности украшений, происходящих из погребений печенежской знати, свидетельствуют, во-первых, о местном, причерноморском, их производстве, а во-вторых, о достаточно высоком уровне профессионализма мастеров. Если на первом этапе (вторая половина X - начало XI в.) преобладают традиции Востока, то на втором (XI - начало XII в.) заметнее становится влияние Византии. Что касается вещей древнерусского происхождения, то они в целом наследовали орнаментальные мотивы причерноморских украшений второй половины X - первой половины XI в. и свидетельствуют о наличии тесных контактов Руси с миром кочевых народов степи.

Одним из ярких свидетельств этому может быть изображение верблюда на фреске киевского Софийского собора. Несомненно, этот образ позаимствован из печенежского быта.