5. При переводе ребенка из группы в группу надо заранее (за 1–2 мес.) знакомить его с интерьером новой комнаты, с обслуживающим персоналом, с детьми. В первые дни в новой группе ребенок особенно нуждается во внимательном отношении, ласке, в том, чтобы его чаще брали на руки. Можно разрешить ему принести с собой какую-нибудь вещь или игрушку из старой группы. В течение адаптационного периода нельзя менять режим, назначать прививки или другие травмирующие процедуры. В листе адаптации или в дневнике группы следует фиксировать качество сна, аппетита, особенности поведения ребенка, чтобы можно было точно определить окончание острого адаптационного периода.

6. При приеме в дом ребенка малыша из семьи все организуется так же, как при обычном поступлении ребенка в дошкольное учреждение. Однако надо помнить, что резко меняются привычные для малыша условия, он теряет близких, чувствует себя потерянным, никому ненужным. Стрессовая ситуация выражена очень сильно и может возникнуть адаптационный синдром. Задача персонала – обеспечить возможно больший личностный контакт с ребенком, правильно и сдержанно реагировать на те нарушения поведения, которые вызваны стрессовым состоянием, стараться облегчить ребенку это тяжелое испытание.

Имеет значение и тот факт, что обычно вновь поступающий ребенок, если он не переводится непосредственно из родильного дома, сначала помещается в изолятор, а потом переводится в группу. В таком случае он переносит двойную адаптацию, и это следует учитывать. Если условия пребывания в изоляторе таковы, что игрушек там недостаточно, да он и не умеет играть один, а взрослые часто меняются, то у ребенка развивается более выраженный адаптационный синдром. В этом случае за время пребывания в изоляторе ребенок не заканчивает адаптацию, а его перевод в группу вызывает резкое обострение всех негативных проявлений, что приводит либо к острому респираторному заболеванию, либо к стойким невротическим реакциям.

Примерно через неделю после того, как период адаптации будет закончен, можно переводить ребенка в группу; очень хорошо, если в первые 2–3 дня он будет там с человеком, который уже знаком ему по изолятору.

7. Совершенно особая ситуация возникает, когда ребенка отдают на усыновление. Ему обеспечивают лучшие условия жизни, он получает заботу и ласку от людей, которые должны стать близкими ему и родными. Как правило, люди, стремящиеся усыновить ребенка, преисполнены самых благих намерений. И вдруг оказывается, что славный малыш превратился в озлобленного зверька, что он ничего не хочет, не ест, не спит, капризничает. В конце концов он чаще всего заболевает или дает выраженные невротические реакции – у него развивается тяжелый адаптационный синдром.

Этого можно избежать, если правильно провести процесс усыновления. Будущие родители должны в течение достаточно длительного времени (1–3 мес.) навещать малыша в доме ребенка, наблюдать особенности его поведения в группе, завязать с ним личностные, эмоционально-положительные отношения с тем, чтобы ребенок радовался их приходу. При этом не обязательно каждый раз приносить новую игрушку или сладости, надо больше общаться с ребенком, играть и гулять с ним, брать его на руки, чтобы у него появилось чувство защищенности в присутствии именно этого, конкретного взрослого. После того как такие контакты станут достаточно привычными, можно брать ребенка домой: сначала просто в гости, затем взять на субботу и воскресенье и только потом, когда малыш будет стремиться "домой", оставить его на более длительный срок. Если в течение одного месяца пребывания дома ребенок станет раздражительным, капризным, полезно поехать с ним в гости в дом ребенка – это часто снимает напряжение. Усыновление – сложный, длительный процесс. Будущие родители должны представлять себе ожидающие их трудности и знать, как их преодолеть.

Необходимо отметить, что дети, поступающие в дом ребенка с диагнозом энцефалопатия, перенесшие родовую травму, более чувствительны к стрессовым воздействиям и более подвержены эмоциональному стрессу. Такие дети нуждаются в консультации психоневролога.

Как правило, детям первого и второго года жизни на период адаптации лучше назначить режим на один возрастной период ниже. Нормализация показателей поведения будет сигналом к переводу ребенка на физиологический возрастной режим. Однако еще в течение недели следует более пристально наблюдать за ребенком, так как перевод на обычный режим иногда вызывает резкое ухудшение эмоционального состояния.

Персонал дома ребенка обязан знать, во-первых, характерные признаки адаптационного синдрома, во-вторых, те ситуации, которые утяжеляют период привыкания ребенка к новым для него условиям, и, в-третьих, четко представлять всю систему мероприятий, предупреждающих тяжелый адаптационный синдром. Все это крайне важно: если при первой социальной адаптации ребенок приобретает тяжелый адаптационный синдром, он тяжело адаптируется и в последующем. А каждая повторная тяжелая адаптация значительно затрудняет оптимальное развитие личности.

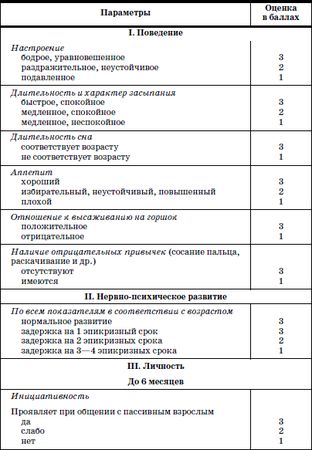

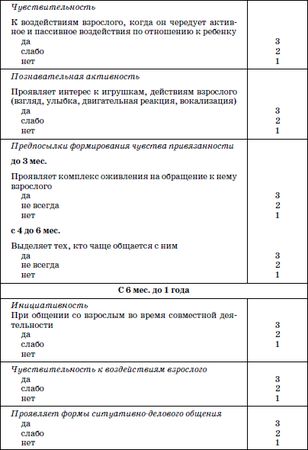

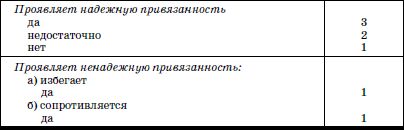

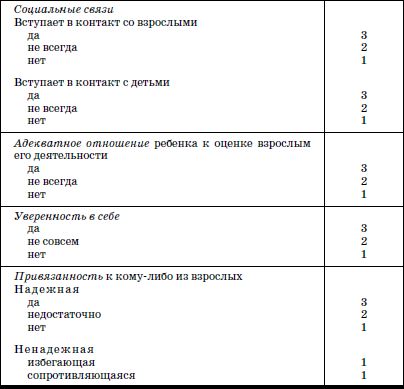

Доцентом кафедры поликлинической педиатрии РМАПО К.Л. Печорой разработаны психолого-педагогические параметры, которые могут служить прогнозом адаптации и выявить проблемы, возникающие у ребенка при переходе в новые условия жизни. Они состоят из трех блоков:

I – характеристика поведения ребенка;

II – уровень нервно-психического развития;

III – характеристика личности ребенка. Каждый параметр оценивается в баллах. Вычисляется средняя арифметическая по каждому блоку, а затем – всех трех блоков. Если ребенок получает оценку:

3-2,6 балла – он готов к переходу в другие условия;

2,5–2 балла – условно готов;

1,9–1,6 балла – не готов;

ниже 1,6 балла – состояние стресса.

Одновременно выявляются проблемы, которые могут возникать у ребенка при переходе из одних условий в другие.

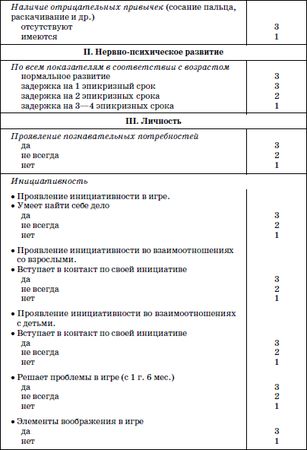

Психолого-педагогические параметры оцениваются теми, кто работает с ребенком (воспитатель группы), совместно с педагогом, старшим воспитателем или психологом (табл. 1–2).

Таблица 1

Психолого-педагогические параметры определения готовности ребенка к переходу в новые условия жизни (для детей первого года жизни)

Таблица 2

Психолого-педагогические параметры определения готовности ребенка к переходу в новые условия жизни (с 1 г. 1 мес. до 4,5 лет)

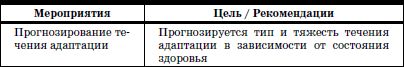

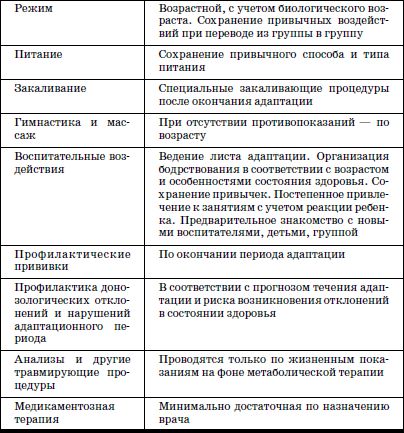

В период адаптации детей в доме ребенка рекомендуются следующие медицинские мероприятия (табл. 3).

Таблица 3

Перечень медицинских мероприятий и рекомендаций в период адаптации детей в доме ребенка

Опыт работы в домах ребенка показал целесообразность применения метаболических препаратов у детей в период адаптации.

Показано, что курсовое применение глицина сублингвально или трансбукально (два курса по 28 дней в принятых дозировках с перерывом 30 дней) у часто болеющих детей в период адаптации приводит к повышению уровня лизоцима секреторного JgA в слюне. Клинически наблюдались сокращение длительности протекания заболевания и снижение числа осложнений.

Уменьшение болевой чувствительности перед прививками, инъекциями достигалось с помощью глицина (/4 – /2 – 1 таблетка, последовательно) и биотредина (/4 таблетки в виде порошка за щеку за 1 час до инъекции).

Последствия перинатальных поражений ЦНС поддаются лечению глицином (/4 – /2 – 1 таблетка 1–2 раза в день, 2 курса по 30 дней, перерыв 15 дней). По окончании назначается биотредин (/4 – /2 таблетки 15–30 дней). При необходимости курс повторяют.

Психоэмоциональное напряжение (стресс, адаптация) также снимается глицином (/4 – /2 – 1 таблетка 1–3 раза в день до исчезновения стрессового состояния).