1927 год: Жорж Леметр заново открывает нестационарные решения уравнений ОТО. Чисто математически работы Леметра и Фридмана очень похожи (за исключением того, что Леметр в своих уравнениях учел вклад давления излучения). Однако в вопросе о связи модели с реальностью Леметр, сделал следующий важный шаг. Во-первых, он впервые в явном виде выписал ожидаемую в модели расширяющейся Вселенной связь между скоростью и расстоянием: ν ∝ r . Во-вторых, он проанализировал доступные данные о скоростях и расстояниях галактик (работами Хаббла было уже доказано, что "спиральные туманности" – это "внегалактические туманности" или просто "галактики") и заключил, что между ними, действительно, есть связь. Леметр даже смог оценить значение коэффициента пропорциональности H0 зависимости ν = H0×r : H0 = 625 км/с/Мпк. (Коэффициент H0 позднее стали называть "постоянная Хаббла", а саму эту зависимость – "закон Хаббла".) В статье Леметра было впервые публично заявлено, что "скорости удаления внегалактических туманностей представляют собой космический эффект расширения вселенной".

Знал ли Леметр о работах А. А. Фридмана? В своих письмах и воспоминаниях он неоднократно писал, что не знал. Впервые о вкладе Фридмана он услышал от Эйнштейна в октябре 1927 года – через полгода после публикации своей статьи. Когда в 1931 году работа Леметра по инициативе Эддингтона была переведена на английский язык (в оригинале она была издана на французском), Леметр добавил в нее ссылку на статью Фридмана 1922 года, которой не было в исходном тексте 1927 года. (Этот нюанс иногда создает путаницу в вопросе об оригинальности работы Леметра.) Кроме того, при "переиздании" из работы Леметра выпала часть, в которой он сравнивает модель расширяющейся Вселенной с данными о лучевых скоростях галактик.

1928 год: Американский физик и математик Говард Робертсон предпринял вторую попытку оценить значение постоянной Хаббла, правда, не на основе концепции Фридмана-Леметра, а в рамках модели де Ситтера. Независимо от более ранних результатов Вейля, Эддингтона и Леметра, он пришел к выводу, что пробные частицы в модели де Ситтера будут разбегаться, причем при малых r будет приближенно выполняться закон ν ∝ r . Взяв красные смещения Слайфера и расстояния галактик по Хабблу, Робертсон нашел, что H0 = 461 км/с/Мпк.

В этом же году начинается программа наблюдений спектров галактик на обсерватории Маунт Вильсон. Для проверки модели де Ситтера Эдвин Хаббл составил список слабых и, вероятно, далеких галактик, у которых было бы желательно получить спектры и измерить лучевые скорости. (О работах Фридмана и Леметра Хаббл в это время не знал, хотя, возможно, знал о результатах Робертсона.) Наблюдениями по этой программе занялся Милтон Хьюмасон, а сам Хаббл посвятил себя оценкам расстояний до галактик с измеренными к тому времени красными смещениями.

1929 год: 17 января в "Труды Национальной академии наук США" поступили две статьи. Первой была небольшая заметка Хьюмасона, в которой он сообщал о результатах измерения лучевой скорости галактики NGC 7619. Скорость галактики – 3779 км/с – оказалась вдвое больше, чем максимальная скорость, измеренная до этого Слайфером.

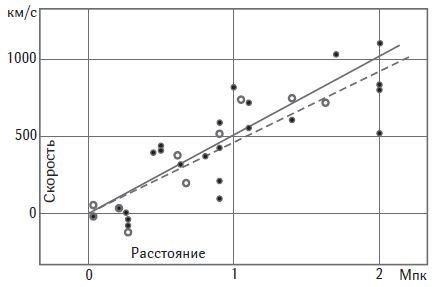

Во второй статье Хаббл приводит результаты оценки расстояний до 24 галактик, основанные в основном на предположении об одинаковой светимости ярчайших звезд в них. Сравнив эти расстояния со скоростями по данным Слайфера и отчасти Хьюмасона, Эдвин Хаббл приходит к выводу, что существует "…примерно линейная связь между скоростями и расстояниями туманностей, для которых ранее были опубликованы лучевые скорости…" (рис. 19). Наклон этой зависимости ( H0 ) составляет примерно 500 км/с/Мпк.

Рис. 19. Соотношение скорость – расстояние (по вертикальной оси отложена радиальная скорость галактики в км/с, по горизонтальной – расстояние в мегапарсеках). Из работы Хаббла 1929 года.

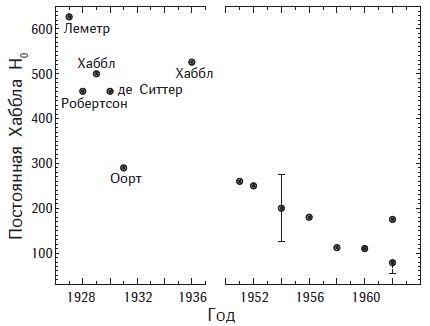

Рис. 20. История определения постоянной Хаббла с 20-х по 60-е годы XX века (Тамман 2006). Первые попытки ее измерения были предприняты Жоржем Леметром и Говардом Робертсоном.

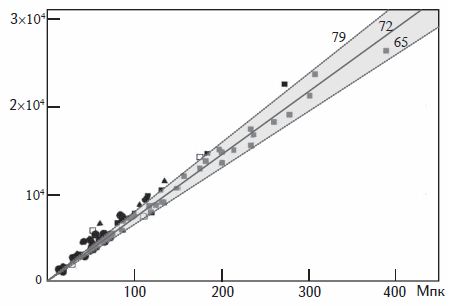

По сравнению с ранними результатами других наблюдателей – в первую очередь, Карла Вирца, которого иногда называют "европейским Хабблом без телескопа", и Кнута Лундмарка – данные Хаббла выглядят гораздо более убедительными. В первую очередь это объясняется тем, что Хаббл использовал не косвенные методы оценки расстояний, которые замывали наблюдательную корреляцию, а более прямые. Позднее, однако, оказалось, что шкала расстояний Хаббла была систематически заниженной, причем избежать этого в начале XX века было практически невозможно. Например, тогда использовалось неточная калибровка соотношения период – светимость для цефеид, а именно по этой зависимости определялась светимость ярчайших звезд в ближайших галактиках. Кроме того, на применявшихся Хабблом фотопластинках у относительно далеких галактик нельзя было отличить изображения ярчайших звезд от компактных эмиссионных туманностей. Во всех этих и других систематических ошибках шкалы расстояний постепенно разобрались (рис. 20) и в настоящее время считается, что значение постоянной Хаббла близко к 70 км/с/Мпк (рис. 21).

Рис. 21. Современная версия соотношения скорость – расстояние, построенная с использованием различных методов оценки расстояний до галактик (данные Hubble Space Telescope Key Project). Числа в верхнем правом углу – значения постоянной Хаббла, соответствующие трем разным прямым на рисунке.

Можно ли считать, что работа Хаббла 1929 года ознаменовала собой открытие расширения Вселенной? Да, если смотреть в ретроспективе из нашего времени. Именно эта статья Хаббла, а также его последующая работа по уточнению наблюдательной зависимости ν – r , убедили большинство астрономов в реальности этого явления. Нет, если вернуться в 1929 год.

Хаббл, как я уже упоминал, не знал о моделях динамической Вселенной Фридмана и Леметра и предполагал, что его наблюдения могут быть использованы для проверки модели де Ситтера. В конце своей знаменитой статьи он пишет, что "зависимость скорость – расстояние может представлять собой эффект де Ситтера и, следовательно, в дискуссию об общей кривизне пространства могут быть введены количественные данные". Далее он объясняет, что имеет в виду: "В космологии де Ситтера смещение спектра может происходить по двум причинам – кажущееся замедление атомных вибраций и общая тенденция материальных частиц к разбеганию… Относительный вклад этих двух эффектов должен определять форму соотношения между расстояниями и наблюдаемыми скоростями; и в этой связи можно подчеркнуть, что линейная зависимость… является первым приближением, представляющим ограниченный диапазон расстояний".

Другими словами, есть два "эффекта де Ситтера". Первый эффект появился в 1917 году в статье де Ситтера про пустую Вселенную с лямбда-членом и он состоит в том, что у покоящихся объектов может наблюдаться красное смещение, пропорциональное квадрату расстояния до них. Второй эффект появился позднее в работах теоретиков, показавших, что пробные частицы в модели де Ситтера будут разбегаться под действием отталкивающей силы лямбда-члена, причем на малых взаимных расстояниях должна выполняться зависимость ν ∝ r . Если один из эффектов доминирует, то можно ожидать как линейную, так и квадратичную зависимость ν ∝ r . Хаббл, как следует из его слов, считает свои результаты предварительными и полагает, что при наблюдениях более далеких галактик может проявиться нелинейность зависимости ν ∝ r .

Итак, в начале 1929 года все элементы мозаики заняли свои места – было установлено, пусть еще и не слишком надежно, линейное соотношение скорость – расстояние, Фридманом была создана модель динамической, эволюционирующей Вселенной, эта модель была переоткрыта Леметром и им же сравнена с наблюдательными данными (конечно, еще не столь точными, как у Хаббла) – и, казалось бы, это должно было привести к быстрому признанию картины расширяющейся Вселенной. Однако работы Фридмана и Леметра оставались практически неизвестными, а при интерпретации зависимости скорость – расстояние преобладала осторожность.

Например, в июле 1929 года вышла "листовка" (leaflet) Тихоокеанского астрономического общества с популярным изложением результатов Хьюмасона и Хаббла. В частности, там было написано: "Сложно поверить, что скорости реальны, что вся материя в действительности разбегается от нашей области пространства. Проще предположить, что световые волны удлиняются и линии в спектрах смещаются в красную область, как будто объекты удаляются, по причине некоторого свойства пространства или за счет каких-то сил, влияющих на свет во время его долгого путешествия к Земле".

1930, 1931: Жорж Леметр, узнав о достижениях Хаббла, написал письмо Артуру Эддингтону, в котором он напомнил о своей работе 1927 года. Эддингтон, сам уже начавший заниматься построением модели нестационарной Вселенной, был огорчен, что его опередили. Однако, как он написал в письме де Ситтеру, удар был смягчен тем, что в прошлом Леметр был его – Эддингтона – студентом.