Глава 2 Как устроена наша Вселенная

В предыдущей главе, следуя хронологическому порядку, мы подошли к XX веку, в котором представления о структуре и эволюции нашей Вселенной изменились кардинальным образом. Для того чтобы продолжить обсуждение фотометрического парадокса, нам нужно познакомиться с основными элементами современной картины Вселенной. Эта картина достаточно сложна и поэтому мы остановимся лишь на основных ее чертах, опирающихся на наблюдения.

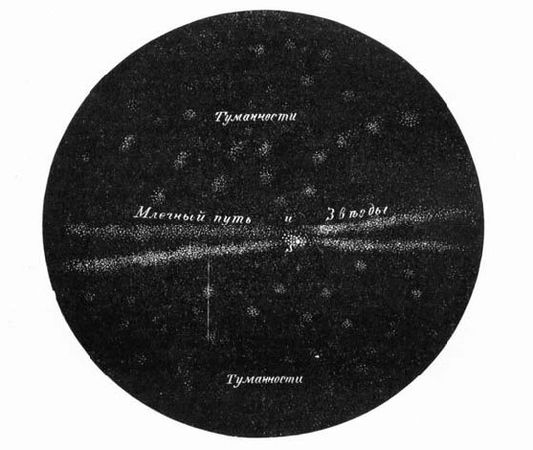

На рубеже XIX и XX веков окружающая человека Вселенная представлялась очень своеобразной. Согласно книге С. Ньюкомба и Р. Энгельмана "Астрономия в общепонятном изложении", "большинство звезд, видимых… в зрительную трубу, занимает пространство, имеющее вид более или менее округлого, сравнительно плоского слоя", "наше солнце с его планетной системою находится около центра описанного выше пространства", "по обе стороны области Млечного пути простирается область туманных пятен, в которой мы находим мало или вовсе не находим звезд, но встречаем много туманностей" (рис. 14). Природа "туманных пятен" оставалась неясной. С одной стороны, еще в XVIII веке начали догадываться, что они могут являться отдельными звездными островами или, говоря словами Вильяма Гершеля, иными "млечными путями". С другой стороны, некоторые "пятна" разрешались на звезды, в других было видно, что центральная звезда окружена туманной оболочкой и, кроме того, туманности отчетливо избегали плоскости Млечного Пути. Эти наблюдения свидетельствовали скорее о локальной природе "пятен", то есть о том, что они образуют особую подсистему, связанную с самим Млечным Путем. Кроме того, оставалась возможность, что часть "туманностей", действительно, связана с нашей Галактикой, а другая представляет собой далекие "млечные пути".

Рис. 14. Устройство видимой Вселенной по представлениям конца XIX-начала XX веков. Положение Солнца отмечено буквой "S". (Рисунок из книги С. Ньюкомба и Р. Энгельмана "Астрономия в общепонятном изложении", 1896, Санкт-Петербург: Издание К.Л. Риккера)

Для того чтобы выяснить природу слабых туманностей требовалось научиться оценивать их расстояния. В начале XX века этим пытались заниматься многие (например, Кнут Лундмарк, Гебер Кертис, Эрнст Эпик), но решающий шаг был сделан американским астрономом Эдвином Хабблом.

Эдвин Хаббл в 1910 году получил степень бакалавра наук в Чикагском университете (во время обучения он в основном интересовался математикой, астрономией и философией), а затем три года проучился в Оксфордском университете в Англии, став еще и бакалавром права. Однако на юридическую стезю Хаббл так и не вступил, поскольку зародившееся еще в детстве увлечение астрономией привело его в 1914 году в Йеркскую обсерваторию Чикагского университета. Во время Первой мировой войны Хаббл два года прослужил в армии. Демобилизовавшись, он принял предложение Джорджа Хейла – первого директора обсерватории Маунт Вилсон – и с 1919 года стал сотрудником этой обсерватории.

В итоге нужный человек оказался в нужном месте в нужное время. Известный американский астроном Мил-тон Хьюмасон, работавший в то время в обсерватории ночным ассистентом, так вспоминал о Хаббле, начавшем работу на Маунт Вилсон: "Уверенность и энтузиазм… были обычными для него при решении всех своих проблем. Он твердо знал, что хотел делать и как это выполнить". Что же касается места и времени, то совсем недавно – в ноябре 1917 года – в обсерватории вступил в строй крупнейший в мире 100-дюймовый телескоп-рефлектор. Столь удачное сочетание исследователя, полного новых идей и желания их реализовывать, и уникального инструмента не могло не привести к выдающимся результатам.

Одним из таких результатов стало обнаружение Хабблом осенью 1923 года переменных звезд в галактике M 31 (туманность Андромеды), а затем в NGC 6822 и в M 33 (туманность Треугольника). Некоторые из этих переменных оказались цефеидами [10] – замечательными звездами, для которых в начале XX века была установлена четкая зависимость между периодом колебаний блеска ( P ) и светимостью ( L ). Тем самым цефеиды дают возможность оценить расстояние до них – построив кривую блеска звезды, можно найти период колебаний, а затем, зная как у таких звезд связаны P и L, можно найти истинную светимость, а сравнивая наблюдаемый блеск цефеиды и L, находим расстояние.

Рис. 15. Эдвин Пауэл Хаббл (1889–1953)

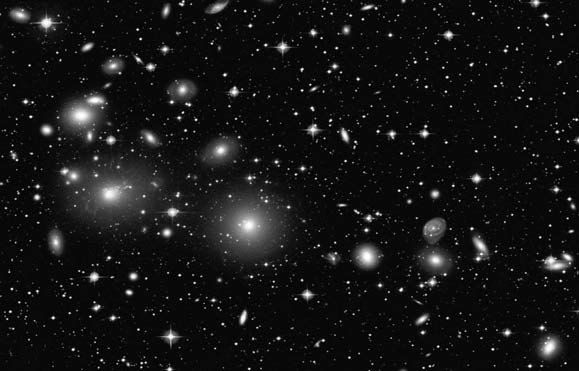

Изучив ряд цефеид в M 31 и M 33, Хаббл пришел к выводу, что обе галактики находятся на расстоянии около 900 000 световых лет. Это сразу выводило туманности Андромеды и Треугольника далеко за пределы Млечного Пути и, по сути, решало так долго вызывавшую споры проблему природы "туманных пятен". Границы наблюдаемой Вселенной безмерно раздвинулись, и на смену картине, показанной на рис. 14, пришло представление о Вселенной, заполненной бесчисленными звездными островами, среди которых наш Млечный Путь ничем особенным (конечно, за исключением нашего существования!) не выделяется (рис. 16).

Рис. 16. Центральная область скопления галактик в Персее

Эдвин Хаббл продолжил наблюдательное исследование мира галактик и вскоре ему было суждено совершить еще одно фундаментальное открытие.

2.1. Расширение Вселенной

Пустота все чаще требует расширения жизненного пространства.

Станислав Ежи Лец

Расширение Вселенной – это, наверное, самое грандиозное из известных человечеству явлений. Непросто представить себе, что огромные галактики и их колоссальные скопления на протяжении многих миллиардов лет стремительно разлетаются друг от друга, будто гонимые неведомой силой. Еще менее просто принять очевидные следствия такого разлета. Но расскажем обо всем по порядку.

Открытие расширения Вселенной, как и многие другие великие достижения человечества, не было совершено одним человеком и, тем более, не было сделано в результате внезапного озарения. Любому открытию, как правило, предшествует длительная подготовительная работа – часто очень утомительная и не слишком интересная. Наивные анекдоты – например, про Архимеда и ванну, про яблоко Ньютона, про явившуюся Менделееву во сне периодическую систему – отражают лишь завершающий этап открытия, когда исследователю вдруг становится ясно то, над чем он очень долго размышлял.

Расширение Вселенной было открыто и, что не менее важно, правильно интерпретировано как реальное расширение, не сразу и было сделано не в одиночку. Ключевые имена в этой истории – это, конечно, А. А. Фридман (рис. 17) и уже знакомый нам Эдвин Хаббл, однако очень большой вклад был внесен и целым рядом других исследователей. Обнаружение расширения Вселенной неоднократно подробно описывалось и поэтому я остановлюсь лишь на важнейших этапах этой истории.