Вот наиболее важные с психологической точки зрения механизмы действия игры.

• Именно в этом возрасте закладывается умение вести себя в соответствии с принятыми на себя ролями, что очень важно для дальнейшего социального развития ребенка. Роль – это такая позиция человека в межличностном взаимодействии, которая относительно мало зависит от личностных особенностей, но зато подразумевает следование определенным правилам, стереотипам поведения, зависящим от функции носителей этой роли в обществе. К примеру, если дети играют в "дочки-матери" – они будут демонстрировать не то поведение, которое им хотелось бы, а вести себя так, как, с их точки зрения, должны действовать эти персонажи. А если они играют "в магазин" – то, опять же, поведут себя так, как предписано их ролью (продавцов, покупателей, директора магазина, налогового инспектора и т. д. – у кого на что хватит фантазии). Для них это действия в мнимой, воображаемой ситуации, однако эмоции при этом возникают совершенно реальные, как и тренируемые навыки общения. Взрослые люди, кстати, ведь тоже обычно ведут себя не так, как им заблагорассудится, а в соответствие с той социальной ролью, которую они исполняют в данный момент! Милиционер – строг с нарушителем порядка, продавец – любезен с потенциальным покупателем, учитель – требователен к детям. И так далее и тому подобное. Но ведь эти модели поведения демонстрируются людьми отнюдь не потому, что все они "по натуре" такие (строгие, любезные, требовательные и т. д.), а потому, что именно такое поведение соответствует той роли, которую они в данный момент исполняют в обществе. Это поведение требуется от них в силу особенностей той профессии, которой они себя посвятили. Человек, успешно адаптированный к обществу, обладает следующими чертами:

– во-первых, он умеет подчинять свое поведение требованиям той социальной роли, в которой находится в данный момент. Собственно, в этом и проявляется самоконтроль человека, такая способность дает ему возможность вести себя адекватно, сообразуясь с требованием ситуации. Если этого не происходит, – человек, в лучшем случае, не может "ужиться" ни на одной работе, всюду его преследуют конфликты. В худшем же случае он оказывается вообще несостоятельным в социальном плане, не может наладить никакие отношения – ни деловые, ни личные;

– во-вторых, он проявляет ролевую гибкость, то есть когда меняется его позиция в общении он в состоянии изменить и свое поведение. Те люди, которые настолько "срослись" с какой-то конкретной ролью, что стали негибкими, все время ведут себя в соответствии с ее требованиями, обычно наживают серьезные проблемы в общении. Типичные примеры такого рода – футбольные "фанаты", которые постоянно ведут себя так, будто находятся на трибунах, или военные, которые в своей семье стремятся командовать так же, как и на службе;

– в-третьих, он может разделять ролевое поведение и свою личность. Если это не происходит возникают так называемые "профессиональные деформации личности". Человек настолько плотно срастается с требованиями той или иной роли, что постоянно ведет себя так, как привык на работе. Понятно, что в личных отношениях такая ситуация ни к чему хорошему не ведет, более того, она снижает эффективность и в профессии! Такие люди начинают восприниматься как своего рода "роботы".

– А ведь все эти умения, очень важные для дальнейшей жизни, активнее всего развиваются именно в дошкольном возрасте, и не сами по себе, а посредством ролевой игры! Поэтому совершенно не правы те родители, которые лишают ее своих детей.

– Такая игра учит ребенка произвольно регулировать свое поведение, подчинять его какому-либо образцу, требованию правил, роли. Как уже упоминалось, в игре ребенок ведет себя не так, как ему заблагорассудилось, а так, как предписывается правилами игры и той ролью, что он взял на себя. Родители, которые жалуются на "неконтролируемость" своих детей, на то, что те совершенно не могут управлять своим поведением, бывают удивлены, присмотревшись к этим же детям в условиях игры. Ребенок, который, казалось бы, и секунды не может просидеть спокойно, если об этом просят взрослые, вдруг замирает минут на десять, изображая "разведчика, выслеживающего врага". Или съедает какие-то невкусные блюда, к которым в других условиях и не прикоснулся бы, вообразив себя заключенным – ведь "в тюрьме кормят плохо".

– Именно игры – наиболее эффективный способ совершенствования познавательных процессов ребенка. Внимание, память, мышление, воображение наиболее интенсивно активизируются, развиваются у дошкольников именно в ходе игры, а не в других видах деятельности. Весьма показательны, к примеру, эксперименты, где сравнивается произвольная и непроизвольная память дошкольников. В первом случае ребенку дают несколько предметов и просят их запомнить, а во втором ничего не просят, а просто предоставляют возможность поиграть этими предметами. И оказывается, что за одинаковое время во втором случае ребенок усваивает почти в два раза больше информации, хотя задача запомнить что-либо перед ним сознательно вообще не ставится!

– В игре ребенок впервые начинает получать радость от того, что он действует по правилам. Игра – это отнюдь не мир полной свободы и произвольности, ребенок в ней ограничен взятой на себя ролью и/или правилами игры. И это, пожалуй, единственная ситуация, в которой он получает положительные эмоции от того, что подчиняет свое поведение внешним требованиям и ограничениям, а не действует так, как ему заблагорассудится. В других ситуациях, когда правила просто искусственно вводятся как требования извне, они гораздо чаще вызывают активный протест или пассивное неудовольствие.

Игра способствует преодолению "познавательного эгоцентризма" ребенка, учит его отграничивать свою точку зрения от чужой. Он обучается соотносить различные точки зрения, вставать на позицию других людей. Мы уже упоминали про опыты, когда детям дают несколько фотографий одних и тех же предметов, снятых с разных точек обзора, и просят выбрать ту, что отражает взгляд с позиции не самого ребенка, а другого человека. До 5–6 лет дети почти всегда ошибаются, все равно выбирая фотографию, отражающую вид с собственной позиции. Однако вот что любопытно: если ту же самую экспериментальную ситуацию представить как игру (например как прятки, где нужно помочь кукле расположиться между этими предметами так, чтобы ее не увидел другой человек), то детям гораздо чаще удается мысленно встать на позицию другого человека. Они дают ответ, уже исходя не из своей эгоцентричной точки зрения, а действительно пытаются понять, и небезуспешно, как ситуация выглядела бы глазами другого.

Игра, с воспитательной точки зрения, – это эффективный способ влиять на поведение ребенка, его реакции и отношение к тем или иным вещам. Вспоминается пример из "Джентльменов удачи", где Леонов в роли директора детского сада побудил детей съесть завтрак. Когда они отказались от него, он заявил, что завтрак отменяется, и предложил вместо этого… поиграть в космонавтов! А после того, как дети в своем воображении оказались на орбите, предложение "взять космические ложки и съесть космический завтрак" было принято с восторгом. Мудрые родители широко пользуются подобным способом: если ребенок отказывается делать что-то, не пытаются заставить силой его, а затевают такую игру, в которой это действие логично вытекает из взятой на себя ребенком роли.

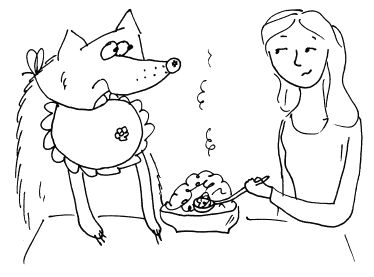

– Сынок, что ж ты не ешь – ведь ты говорил, что голоден, как волк?

– Мамочка, а где ты видела волка, который ест кашку?

Нередко игры выполняют и своего рода психотерапевтическую функцию, дают возможность ребенку разрядить какие-либо отрицательные эмоции, удовлетворить потребность в поддержке и защите.

Детсадовская группа после визита в стоматологическую поликлинику в тот же вечер практически в полном составе начала играть "в зубных врачей". Выглядела эта игра довольно необычно: на роли "зубных врачей" назначались… выдаваемые на ужин апельсинные дольки! Дети говорили им, что они теперь зубные врачи, после чего прямо-таки с вожделением отрывали от них шкурки и выдавливали сок, приговаривая: "Вот тот врач, который сделал мне больно. Сейчас я с ним разделаюсь!"

Ребенок таким способом оказывает психологическую помощь самому себе, превозмогая страх и боль. Однако для взрослых это, наверное, тоже повод задуматься – какой же страшной участи удостаивается в глазах ребенка тот стоматолог, который сверлит ему зуб, пренебрегая элементарным обезболивающим уколом. Таким пыткам, что рисует для этого "доктора Айболита" детское воображение, мог бы позавидовать и средневековый инквизитор…

Чаще всего встречаются следующие типы сюжетов игр.

1. Бытовые. Это воспроизведение каких-либо видов домашнего труда, детско-родительских отношений и прочих аспектов семейного быта.

2. Производственные. В подобных играх демонстрируются различные элементы тех видов труда, что знакомы ребенку: это, например, игры "во врача и больного", "продавца" или "пожарных".

3. Общественно-политические. В таких играх воспроизводятся различные общественные процессы – наиболее популярными среди них являются эпизоды войн, однако встречается и множество других вариантов. Так, некоторые дети играют в выборы парламента или даже… в монастырскую жизнь.