Фам Мин Хак (1973) отмечает, что у больных с поражениями лобных долей доминантного полушария проявляются дефекты кратковременной памяти в виде патологической инертности раз запечатленных стереотипов, что можно расценивать как проявление у данных больных распада программ действия. А.Р. Лурия (1969, 1973) также считал, что у больных с поражением левой (для правшей) лобной доли наблюдаются своеобразные дефекты памяти, которые проявляются как результат нарушения сложной, пластичной, целенаправленной и программированной деятельности, и отмечал, что в основе этих дефектов лежит патологическая инертность раз запечатленных стереотипов. Принято считать, что только высший, произвольный уровень организации речевой деятельности связан у большинства людей с левым полушарием, в то время как менее произвольные формы речевой функции имеют обычно билатеральную локализацию и протекают при участии правого полушария. Дальнейшие исследования выявили, что левое полушарие мозга обеспечивает произвольную организацию не только двигательных, но и мнестических функций, а поражение правого полушария приводит к расстройству неречевых, то есть непосредственных и непроизвольных форм восприятия и сознания. Исходя из этого, можно было предполагать, что при поражении правого полушария будут страдать не только вербально-мнестические функции, но и, прежде всего, процессы непосредственного и непроизвольного запоминания, в то время как наиболее сложные и произвольные формы памяти будут страдать меньше. Данное предположение было проверено экспериментально на больных с локальными поражениями мозга ( Киященко, Московичуте, Симерницкая и др., 1975). Сопоставление показателей непроизвольного и произвольного запоминания у больных с поражениями левого полушария (с соответствующими показателями здоровых испытуемых) показало, что у них в большей степени действительно страдает именно произвольное запоминание (61 % у здоровых испытуемых и 37 % у больных с поражениями левого полушария).

Проведенное нами исследование позволило установить, что в норме правополушарное доминирование также в большей степени связано с непроизвольным запоминанием, а левополушарное – с произвольными видами памяти. Полученные данные соответствуют результатам, полученным при исследовании больных с локальными поражениями мозга ( там же ). Однако впервые аналогичные результаты были получены на здоровых испытуемых. Было установлено, что опосредованное запоминание также в большей степени связано с доминированием левополушарных структур. На наш взгляд, все это подтверждает мнение о том, что память, как психический процесс, имеет активный характер ( Хофман , 1986; Москвин , 2002).

При проведении дихотического тестирования было выявлено, что правый показатель в пробе "перекрест рук" коррелирует с более высокими показателями экстраверсии и "коэффициента правого уха" в дихотическом тесте. Это может свидетельствовать о более выраженной левополушарной локализации двигательного центра речи у лиц с правым показателем в пробе А.Р. Лурия "перекрест рук", что, в свою очередь, может определять и более высокий уровень коммуникативных возможностей таких индивидов. Указанные особенности могут определяться более тесными связями ретикулярной формации с левым полушарием, что и определяет преимущественную локализацию моторного центра речи в левом полушарии (как у праворуких, так и у леворуких), а также более высокие показатели экстраверсии у лиц с правым показателем пробы "перекрест рук" и с более высокими значениями "коэффициента правого уха" ( Москвин , 2002). Напротив, клинический материал показывает нам связь алексетимии (речевых расстройств) у больных неврозами в зависимости от уровня невротичности и типа межполушарной асимметрии мозга ( Ересько, Карвасарский, Лосева и др., 1994).

8.2. Функциональные асимметрии и особенности цветовосприятия (по данным исследования цветоаномалов)

Цветоощущения возникают при действии трех разных типов колбочек (цветовых фоторецепторов), чувствительных к сине-зеленым, красно-зеленым и желтым цветам. Различного рода поражения сетчатки и ее дегенеративные изменения могут вызывать нарушения цветоощущений. Нормальное цветовое зрение обеспечивается тремя типами фоторецепторов (А, В и С); если же имеет место их недостаточность, то это обусловливает соответствующий тип цветоаномалии ( Кравков , 1951). Исходя из этого, среди страдающих цветоаномалиями различают протанопов ("краснослепых"), дейтеранопов ("зеленослепых") и тританопов ("слепых на фиолетовый цвет"). Однако даже наличие всех типов фоторецепторов не является определяющим условием для реализации цветового зрения. У кошек в сетчатке имеются и палочки, и колбочки, однако считается, что цветовое зрение у них отсутствует. Другие исследования показывают, что и палочковые рецепторы могут принимать участие в цветоразличении. Для реализации процессов цветовосприятия необходимо наличие определенных алгоритмов работы нейронных структур, которые и определяют восприятие цвета объекта. Системы цветокодирующих нейронов у человека и высших животных связывают со структурами наружного коленчатого ядра и коры ( Измайлов, Соколов, Черноризов , 1989).

Дефекты цветоощущений, по данным нейропсихологии, могут иметь как периферическое, так и центральное происхождение. Они могут быть связаны с поражениями сетчатки и с поражениями подкорковых и корковых звеньев зрительной системы ( Хомская , 1987). Считается, что недостаточность цветового зрения – в значительной степени явление наследственное и обнаруживается примерно у 8 % мужчин; у женщин цветоаномалии встречаются очень редко ( Вудсон, Коновер , 1968).

Имеющиеся работы свидетельствуют о чрезвычайной сложности психофизиологии цветового зрения ( Измайлов, Соколов, Черноризов , 1989; Леонов , 1996), проблемы которой все еще далеки от своего окончательного разрешения. Исходя из этого, представляет интерес вопрос изучения функциональных асимметрий при цветоаномалиях. Выявление особенностей распространенности латеральных признаков при цветоаномалиях могло бы внести свой вклад в понимание психофизиологических и нейропсихологических механизмов цветовосприятия. Работы по исследованию функциональных асимметрий у цветоаномалов до настоящего времени единичны.

Методика. Были исследованы латеральные признаки у 128 лиц, страдающих цветоаномалией (мужчины в возрасте 20–35 лет), со средним или средним специальным образованием, проходящих военно-врачебную экспертизу. Тестирование цветового зрения осуществлялось с помощью таблиц Рабкина, диагноз цветоаномалии и ее тип устанавливались врачом-офтальмологом. Латеральные особенности испытуемых определялись с помощью "Карты латеральных признаков". В контрольную группу вошло 276 практически здоровых мужчин (без дефектов цветовосприятия) с аналогичным социальным статусом и образовательным уровнем. Общий объем выборки составил 404 человека. При статистической обработке данных использовался метод углового преобразования Фишера.

Результаты. В исследованной выборке страдающие цветоаномалией типа А составили 15,5 %, типа В – 75,2 % и типа С – 9,3 %. Правый показатель в пробе "переплетение пальцев" в группе с цветоаномалией составил 45,7 % (в норме 43,8 %), в пробе "перекрест рук" – 30,2 и 41,3 % соответственно (р<0,02). Правое ведущее ухо в моноауральных поведенческих актах – 73,6 и 72,1 % соответственно, доминантный правый глаз – 63,6 и 64,9 % соответственно.

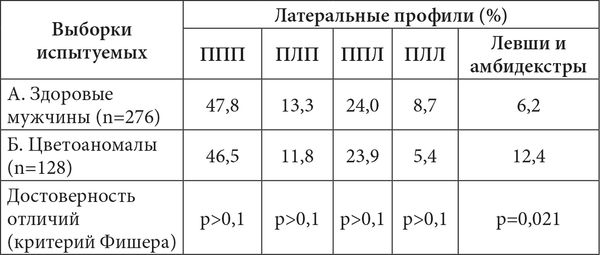

При исследовании распределения вариантов латеральных профилей в системе измерений "рука – ухо – глаз" (см. табл. 28, рис. 28) распространенность вариантов ППП среди лиц с цветоаномалией составила 46,5 %, в норме 47,8 %; ППЛ – 24 и 23,9 %; ПЛЛ – 5,4 и 8,7 % соответственно. Леворукие в выборке лиц с цветоаномалией составили 12,4 %, а леворукие и амбидекстры в группе сравнения – 6,2 % (р<0,02).

Таблица 28

Распределение вариантов латеральных профилей (%) в системе измерений "рука – ухо – глаз" в выборках здоровых мужчин (n=276) и цветоаномалов (n=128)

Графически эти данные представлены на рисунке 28.