В психологии пристрастие определяется как стремление к переживанию определенного состояния (чаще приятного), которое подчиняет себе поведение человека. Пристрастие к наркотикам выражается в физической и психологической зависимости от определенного вещества (в зависимости от типа наркотика). Физическая зависимость проявляется в том, что указанное вещество включается в обмен веществ и его отсутствие вызывает состояние абстиненции, то есть невозможность обходиться без данного вещества. Достаточно ярким примером этому является никотин, который является слабым и легальным наркотическим веществом, зависимостью от которого страдает много людей. Физическая зависимость от запрещенных веществ вырабатывается гораздо быстрее и выражена более сильно, в чем и заключается их опасность, особенно при употреблении в молодом возрасте, когда нервная система окончательно еще не сформировалась. При исследовании наркозависимых достаточное внимание уделяется изучению их психологических характеристик, ряд исследователей указывают на наличие прямой связи между такой характеристикой, как "поиск новых ощущений", с частотой употребления алкоголя и наркотиков ( Березин, Лисецкий, Орешникова и др. , 2000).

При слабо выраженной физической зависимости говорят о наличии психологической зависимости, которая распространяется не только на наркотические вещества. Человек может быть зависим от никотина, алкоголя, успеха, развлечений, телевидения, компьютерных игр и т. д. Что же является основой для развития состояний зависимости, особенно в молодом возрасте? Анализ данного явления приводит к мнению о том, что причины генеза его мультифакторны и здесь в равной степени переплетены как биологические, так и социальные составляющие. К социальным причинам, влияющим на возникновение алкогольной или наркотической зависимости, могут быть отнесены экономическое и социальное неблагополучие, неблагоприятное социальное окружение, доступность алкоголя или наркотиков, семейная предрасположенность и другое. Биологические факторы, влияющие на развитие состояний зависимости (в широком смысле этого слова), заключаются в наличии определенных индивидуально-психологических особенностей (проявлений акцентуаций или психопатизации личности), незрелости и несформированности нервной системы и мозговых структур. С.Л. Рубинштейн (1989) считал, что одним из важнейших компонентов структуры личности является ее направленность. Поэтому отсутствие такой направленности, аморфность и расплывчатость жизненных целей (или направленности) могут рассматриваться в качестве почвы, на которой развиваются разнообразные состояния зависимости. Указанной особенностью (отсутствием собственной направленности и самостоятельности) чаще всего страдают лица с акцентуацией личности по неустойчивому типу. Такие подростки очень легко попадают под чужое влияние (особенно негативное), часто бросают учебу или работу, легко алкоголизируются или употребляют наркотики.

Психофизиологический анализ данной проблемы свидетельствует о том, что существуют индивидуальные различия в прогностических и регуляторных функциях, о наличии разных типов индивидуальности, определяемых вариативностью сочетаний признаков парциального доминирования зон мозга, связанных, в свою очередь, с констелляциями психологических характеристик. Это свидетельствует о наличии проблемы индивидуальных стилей самореализации, которая еще нуждается в своей дальнейшей разработке ( Москвин , 2002).

Имеющиеся данные позволяют говорить о том, что существуют индивидуальные различия в процессах планирования и регуляции своего поведения, что определяет два противоположных варианта индивидуальности – полезависимые и поленезависимые типы поведения ( Москвин , 2002). Поскольку за функции контроля, планирования и регуляции поведения отвечает третий блок мозга ( Лурия , 1973), связанный с лобными отделами, можно говорить о наличии индивидуальных различий в функционировании третьего блока мозга, определяемого парциальным доминированием правой или левой лобной доли.

Индивидуальные стили самореализации проявляются в том, что лица с преобладанием признаков левополушарного доминирования (а особенно с проявлениями парциального доминирования левой лобной доли) могут достигать больших успехов в процессе жизненного самоопределения, а дефицитарность (или недостаточность) левополушарных функций можно рассматривать в качестве индивидуальной нейропсихологической предпосылки развития состояний зависимости (в широком смысле этого слова). Для таких лиц особое значение приобретает положительное социальное окружение и влияние. Приведенные данные подтверждают наличие индивидуальных стилей самореализации и социального поведения, говорят также о наличии индивидуальных особенностей активности процессов самореализации, которые влияют на успешность профессиональной (а также и учебной) деятельности ( Москвин , 2002).

Как уже отмечалось, причины возникновения и развития состояний наркотической зависимости мультифакторны, и здесь в равной степени переплетены как биологические, так и социальные составляющие. Сами биологические факторы также разнообразны, к ним могут быть отнесены индивидуальная нейрохимическая предрасположенность, а также индивидуальные особенности функциональных асимметрий. До настоящего времени эта проблема остается малоисследованной, хотя ряд работ свидетельствует о наличии таких девиаций и при хроническом алкоголизме ( Москвин , 1999, 2002). Выявление же особенностей структуры латеральных признаков в выборке лиц, страдающих наркоманиями, дают возможность заранее выявлять группы риска (с учетом особенностей сопутствующих социальных факторов) и своевременно проводить адекватные психопрофилактические мероприятия.

Методика исследования. Для решения этой проблемы с помощью "Карты латеральных признаков" (с использованием критериев парциального доминирования по А.Р. Лурия) нами было обследовано 100 человек (юноши в возрасте от 17 до 23 лет, средний возраст – 19 лет), находящихся на лечении в Оренбургском областном наркологическом диспансере. В контрольную группу вошли юноши (n=101) в возрасте 17–20 лет. Индивидуальные профили латеральности (ИПЛ) определялись в системе измерений "рука – ухо – глаз" ( Москвин , 1988, 2002).

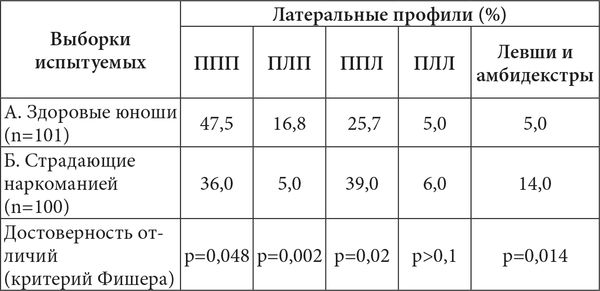

Результаты . Анализ представленности латеральных признаков у страдающих наркоманиями показал, что (по сравнению с контрольной группой) у них обнаруживается значимое и достоверное снижение правого признака по зрительному анализатору (48,0 %). Процент праворуких среди больных составил 86,0 %, что ниже показателей контрольной группы – 95 %. Реже встречается у больных (по сравнению со здоровыми испытуемыми) правый тип аплодирования – 62 %, правая "точная" и "толчковая" нога (87 % и 40 %). Таким образом, в выборке наркозависимых прослеживается тенденция к увеличению леволатеральных сенсомоторных признаков, что в целом свидетельствует о преобладании правополушарных (или леволатеральных) признаков сенсомоторного доминирования. Исследование распространенности латеральных признаков в выборке наркозависимых и разбивка их на латеральные группы в системе измерений "рука – ухо – глаз" показало следующее: латеральная группа ППП составила 36 % (в норме – 47,5 %), группа ПЛП – 5 % (в норме – 16,8 %), группа ППЛ составила 39 % (25,7 %), ПЛЛ – 6 % (5 %) и смешанная группа синистральных (амбидекстров и леворуких) составила 14 %, в норме – 5 % (см. рис. 20, табл. 20).

Результаты исследования в целом согласуются с полученными ранее данными ( Москвин , 2002). Таким образом, дефицитарность (или недостаточность) левополушарных функций и девиации в распространенности латеральных профилей можно рассматривать в качестве индивидуальной психофизиологической предпосылки возможного развития состояний наркотической зависимости. Полученные данные могут быть использованы в целях дифференциальной диагностики, а также при прогнозе возможного развития заболевания ( Москвин , 2002).

Таблица 20

Распределение вариантов латеральных профилей (%) в системе измерений "рука – ухо – глаз" в выборках здоровых юношей (n=101) и страдающих наркоманией (n=100)

Однако наличие таких девиаций не означает обязательного возникновения и развития наркотической зависимости, многое здесь зависит от социального окружения подростка и от своевременности и адекватности проводимых психопрофилактических мероприятий. Одним из основных факторов прогрессивного развития наркомании является неосведомленность молодежи и подростков о последствиях даже единичного употребления наркотиков, поскольку примерно в половине случаев пристрастие к ним может возникать уже после первой дозы.

Вопросы психологических особенностей подростков пока еще мало решены при исследовании проблемы формирования и развития наркотической зависимости, которая, к сожалению, в последнее время приобретает все большую актуальность. В психологии имеются попытки изучения этого вопроса ( Гульдан, Романова, Сиденко , 1993; Брюн , 1997; Сухарев, Брюн , 1998; Петракова, Лимонова, Меньшикова , 1999). Однако в настоящее время они, к сожалению, все еще явно недостаточны. Психологические исследования подростков-наркоманов выявляют у них повышенный уровень социальной дезадаптации, низкий уровень "базальной тревоги" (по данным MMPI), акцентуации личности по неустойчивому, гипертимному, эпилептоидному и истероидному типам (по данным психодиагностического опросника А.Е. Личко).

Графически эти данные представлены на рисунке 20.