Рис. 2.2. Выражение внимания на лице грудного ребенка

Внутреннее состояние определяется отделом лобных долей, который называется префронтальной корой. Она контролирует подкорковые структуры, и в ней происходит семантическая оценка стимулов в зависимости от контекста, создаются образы, установки, внутренние представления о слове, схемы, гипотезы, то есть все, что формируется в результате опыта. Префронтальная кора организует рабочую память и селективное внимание [254]. Внутреннее состояние позволяет более надежно опознавать объект. Оно возникает при повторении раздражителя и регулирует организацию восприятия. Показано, что смена состояния связана с активностью префронтальной коры [173].

Зрительная система включает в себя две подсистемы. Дорзальная (верхняя) подсистема отвечает на вопрос "Что?", и вентральная (нижняя) подсистема – на вопрос "Где?". Каждая имеет свой механизм селективного внимания и постепенно формируется в онтогенезе.

Свободное, непроизвольное и непосредственно-эмоциональное взаимодействие малыша с миром собственных ощущений и представлений, проверка их в процессе освоения внешнего мира создают основу развития личности и сотрудничества ее с другими и с собой.

2.2. Особенности памяти, мышления и воображения в детском возрасте

Дети легко запоминают огромные куски текста и также легко их забывают. Забывание имеет несколько механизмов, среди которых у детей преобладает интерференция. Интерференция – наложение одной информацию на другую. Влияние интерференции у детей существенно больше, чем у взрослых. Этим часто пользуются воспитатели. Например, ребенок под властью негативной эмоции начинает требовать то, что не может получить в силу тех или иных обстоятельств. Достаточно взрослому отвлечь его на мгновение чем-то ярким и необычным, как ребенок забывает то, что плакал и почему плакал, и увлеченно обращается к новому занятию (рис. 2.3, 2.4).

Особенность детского мышления обусловлена его метафоричностью, образностью, нечувствительностью к противоречию. Ребенок не критикует, он способен объять конфликтующие точки зрения, даже не заметив этого конфликта. Это и составляет гибкость детского мышления [37]. Ребенок может представить нечто противоположным самому себе или допустить существование обоих взаимоисключающих отношений при характеристике объекта: оставаясь самой собой, чернильница может расплескать чернила, чтобы прогнать разбойника, и одновременно остаться чернильницей. Малыш с одинаковой доверчивостью воспримет рассказ мамы о мифических существах, составляющих созвездия на небе, и рассказ папы о том, что звезды – это небесные светила, похожие на солнце, несущиеся в космосе по определенным законам.

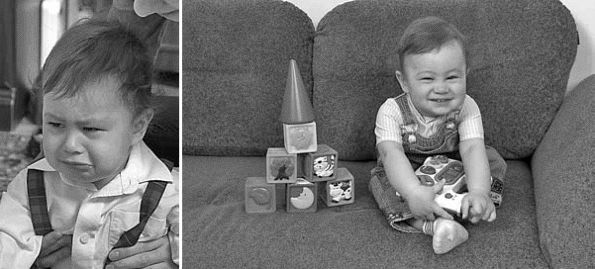

Рис. 2.3, 2.4. Эффективность отвлечения годовалого ребенка

Дошкольный возраст охватывает два периода развития интеллекта по Ж. Пиаже [135]: период сенсомоторного интеллекта (с момента рождения до 2 лет) и период конкретных операций, подпериод предоператорный (с 2 до 6–8 лет). Сам термин "сенсомоторный" свидетельствует о том, что до двух лет интеллект ребенка определяется интенсивностью его сенсорной стимуляции и возможностью освоения пространства с помощью движения. На рис. 2.5–2.7 видно, как процесс размышления годовалого ребенка сопровождается отчаянной жестикуляцией. Он требует столь интенсивной траты энергии, что малыш быстро утомляется (рис. 2.8).

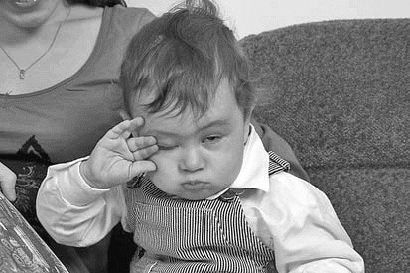

Рис. 2.5, 2.6, 2.7. Иллюстрация сенсомоторного интеллекта годовалого ребенка, у которого процесс размышления сопровождается отчаянной жестикуляцией

Ребенок еще не может говорить, а потому в своем ментальном обобщении он пользуется схемами. Схема, согласно Ж. Пиаже, – сенсомоторный эквивалент понятия. Она позволяет ребенку экономно и адекватно действовать с различными объектами одного и того же класса или с различными состояниями одного и того же предмета. Ребенок приобретает новый опыт в результате движения, и комплекс ощущений от различных органов чувств, участвующий при восприятии объекта, составляет схему относящуюся к данному предмету. Схематическая организация, как и иерархическая, является эффективным способом восприятия и последующего воспроизведения. Такие схемы обнаруживаются уже у детей второго года жизни.

Рис. 2.8. Устал думать

Немного позднее ребенок научится связывать эти ощущения с тем или иным словом, что сделает процесс мышления еще более эффективным. Опосредствование мышления словом составляет основу гибкости мышления.

Пока он осваивает мир с помощью двух механизмов – ассимиляции и аккомодации. Ассимиляция – процесс адаптации к внешней среде, при котором ребенок не приобретает новый навык, а лишь улучшает уже существующий. Например, малыш освоил хватание висящей у него над кроватью игрушки. Дальнейшим процессом ассимиляции будет то, что он начнет хватать любой объект, оказывающийся у него перед глазами, и будет все более и более преуспевать в этом. Во всех подобных действиях ребенок не менял свою стратегию адаптации в мире, он только приспосабливал мир к себе.

Аккомодация – процесс адаптации, связанный со сменой стратегии поведения ребенка, при которой он обучается принципиально новому навыку. В этом случае в силу собственного развития ему приходится перестраиваться для того, чтобы полнее освоить этот мир. Например, впервые сменив позу лежания на сидячую, ребенок получает дополнительные возможности: он уже может больше видеть в окружающем пространстве, а наклонившись – доставать отдаленные предметы. Следующим шагом аккомодации будет ползание, а затем и хождение, которые позволят ему стать самостоятельнее в этом мире.

После 2 лет ребенок переходит на более высокую ступень развития интеллекта. Освоение речи развивает символические способности. Формируется интуитивное мышление, основанное на восприятии, а не на знании закономерностей, присущих миру (мы уже описывали детский реализм, базирующийся на этом виде интеллекта). Ребенок, находясь на этой предоператорной стадии, не способен проделывать многие умственные операции до тех пор, пока в опыте не наберет достаточно знаний и навыков. Более того, это не может быть опыт, полученный исключительно из книг. Это должен быть свой опыт, основанный на анализе воспринятых сенсорных стимулов и результатов собственных движений. Следовательно, любые ограничения активности в познании в это время снижают интеллект.

Кроме собственного чувственного опыта ребенок получает в дар от взрослых обозначение данного объекта – слово. Каждое слово как бы намертво прикалывается к объекту [89] и позволяет легко вычленять его из многих других. Выделяют непосредственно-чувственное отражение действительности в форме ощущений и восприятий и отражение существенных форм явлений и объектов при абстрагировании, мыслительных процессах. Это последнее опирается на социальный опыт и опосредуется словом или другим символом. Возможности работы с посредниками у детей развиваются постепенно.

Интенсивная стимуляция не сможет перевести ребенка мгновенно на другой этап развития. Кроме необходимости получения опыта ребенку требуется время для его осмысления. Теория Ж. Пиаже [252] потому и называется генетической, что делает акцент на внутренних, общих для всех детей закономерностях развития интеллекта. Она не противоречит культурно-исторической концепции Л. С. Выготского [39], показывающей важную роль культуры в развитии ребенка. Общество существенно корректирует мышление ребенка как на этапе получения опыта (поскольку в каждой культуре ребенку предоставляется особый комплекс стимулов), так и на этапе осмысления им собственного опыта, который опосредуется через слова, несущие в каждом языке разные дополнительные значения [86]. Но это влияние общества, формирующего всегда человека своей культуры, не может существенно ускорить процесс развития интеллекта, который определяется, в свою очередь, скоростью разворачивания физиологических процессов в мозгу, что и фиксирует генетическая теория, не ссылаясь на сами физиологические процессы.

Существует множество методик интенсификации развития интеллекта, но нет данных о том, чтобы они способствовали высоким достижениям ребенка в дальнейшем. С этой точки зрения показательны представления Г. Домана [63], полагающего, что более всего мозг ребенка нуждается в интенсивном влиянии сразу же после рождения. Он разработал методику обучения чтению до года и развитию энциклопедических знаний в первые два года.

Эти методики [64] основаны на особенностях восприятия ребенка в ранний период жизни. Мы уже говорили, что внимание малыша неустойчиво и непроизвольно. Поэтому привлечь его внимание к печатным плакатам, с помощью которых его обучают чтению, можно, только сделав эти плакаты яркими и предъявляя их на мгновение. Например, мама, громко говорит слово "мама" и показывает 7-месячному ребенку плакатик с надписью "МАМА" на несколько секунд, пока он, непроизвольно привлеченный необычным предметом, его рассматривает. После этого она подкрепляет его интерес кормлением. Затем при следующих кормлениях показывает другие слова, и постепенно малыш осваивает процесс не буквенного чтения, а образного, при котором он узнает предъявленные ранее слова, а не читает.