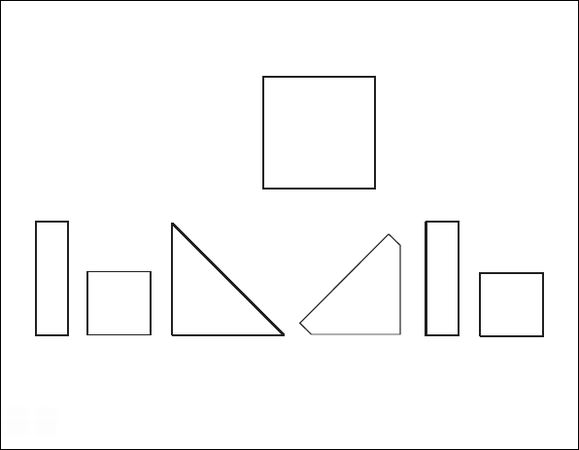

Рис. 19

Интерпретация результатов методики

Задание считается выполненным, если ребенок правильно выбрал все необходимые части (см. табл. 7). Каждая задача оценивается определенным количеством баллов – чем сложнее задача, тем более высокий балл получает испытуемый.

Так, за правильное решение задач 1–4 дается по 2 очка, 5–8 – по 3 очка, 9–12 – по 4 очка. Ошибочным считается решение, когда хотя бы одна деталь выбрана неправильно. Максимальное количество очков – 36.

Таблица 7

Предполагается, что к семи годам дети, обладающие высоким уровнем развития восприятия, способны решить все задачи, что соответствует 36 баллам. Условно выделяется три уровня развития восприятия: низкий (до 8 баллов), средний (8–25 баллов) и высокий (25–36 баллов). Помимо количественной оценки существует и качественная оценка, но для ее определения требуется большой опыт проведения методики. Поэтому в большинстве случаев ограничиваются количественными показателями.

Для детей шестого года жизни средний уровень является хорошим показателем развития перцептивного моделирования. Но желательно, чтобы к семи годам (то есть к моменту поступления в школу) дошкольник обладал высоким уровнем развития восприятия, поскольку от этого во многом зависит уровень готовности ребенка к школе (учитель предъявляет ребенку материал, который может быть понят только с помощью систем сенсорных эталонов).

"Шифровка" (Д. Векслер)

Особенности проведения методики

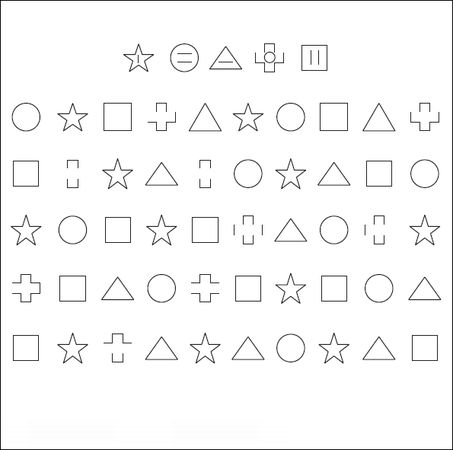

Данная методика представляет собой невербальный субтест (часть психологического теста) теста Д. Векслера. На листе, с которым работает ребенок, изображены различные фигуры, расположенные в несколько рядов (см. рис. 20). Над фигурами нарисован "ключ" – набор фигур, представленных на листе, внутри которых изображены дополнительные элементы (черточки, кружочки и т. п.).

Экспериментатор обращает внимание ребенка на "ключ" и предлагает воспроизвести его на пяти первых фигурах. После этого он просит испытуемого продолжить выполнять задание в быстром темпе.

Рис. 20

Общее время выполнения задания фиксировано и составляет две минуты. Время засекается сразу после перехода испытуемого к шестой фигуре. Если для объяснения инструкции потребовалось больше чем пять фигур, они также не учитываются при оценке результатов.

Интерпретация результатов методики

Данная методика позволяет оценить следующие свойства внимания: способность дошкольника концентрироваться на выполнении задания (устойчивость внимания) и умение переходить от одного задания к другому. О слабости концентрации внимания ребенка говорят пропуски фигур и большое количество ошибок. О степени переключения внимания свидетельствует количество заполненных фигур (то есть скорость обработки определенного объема информации).

За каждую правильно заполненную фигуру испытуемый получает 1 балл. Для детей 5 лет нормальным показателем является результат в 30 баллов, 6 лет – 35 баллов, 7 лет – 45 баллов. Количество ошибок говорит о степени концентрации внимания. Показатель переключения внимания отражается в количестве правильно заполненных фигур. При этом в 5 лет допускается 3 ошибки (при 33 заполненных фигурах), в 6 лет – 2 (при 37 заполненных фигурах), в 7 лет – 1 ошибка (при 45 заполненных фигурах).

Методика "Дорисовывание фигур" (О. М. Дьяченко)

Особенности проведения методики

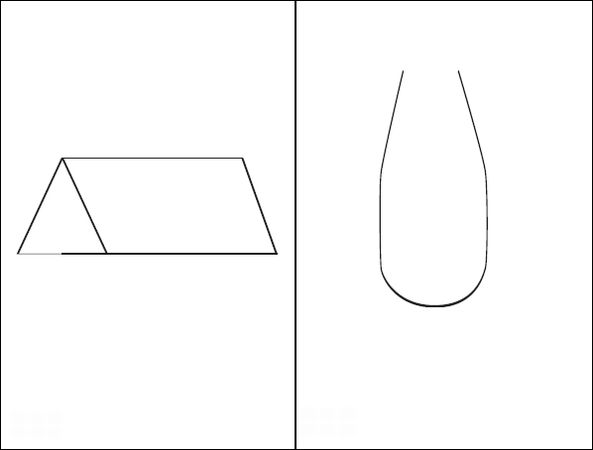

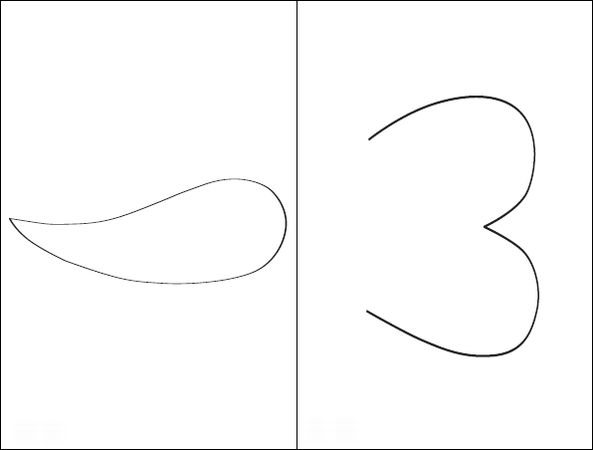

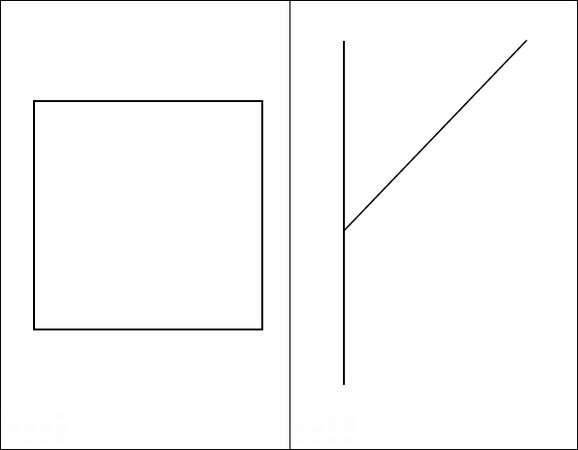

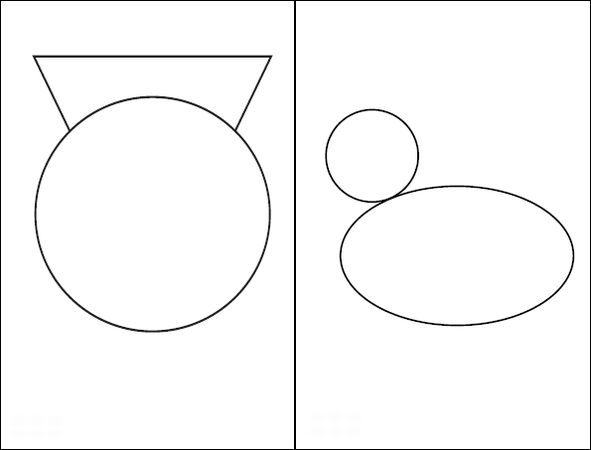

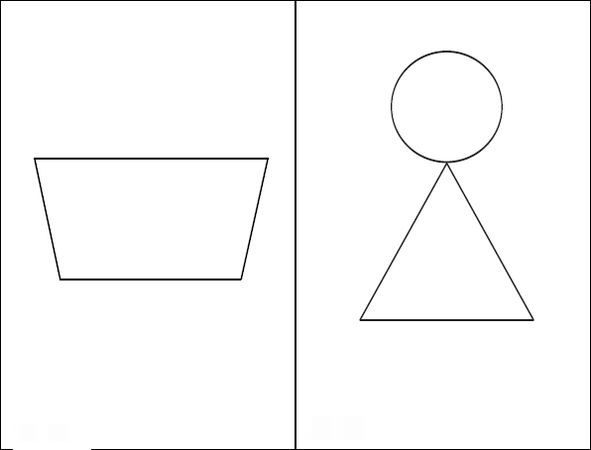

Методика направлена на определение уровня развития воображения ребенка, способности создавать оригинальные образы. В качестве материала используется комплект карточек, на каждой из которых нарисована одна фигура (см. рис. 21–40). Каждый набор состоит из 10 карточек. Размер каждой карточки составляет четверть листа А4.

Перед обследованием экспериментатор говорит ребенку: "Сейчас ты будешь дорисовывать волшебные фигурки. Волшебные они потому, что каждую фигурку можно дорисовать так, что получится какая-нибудь картинка, любая, какую ты захочешь".

Карточки с изображением фигур предъявляются по одной. Важно, чтобы ребенок давал название своим рисункам – это позволяет экспериментатору более точно оценить графический образ и избежать недопонимания.

Рис. 21-22

Рис. 23-24

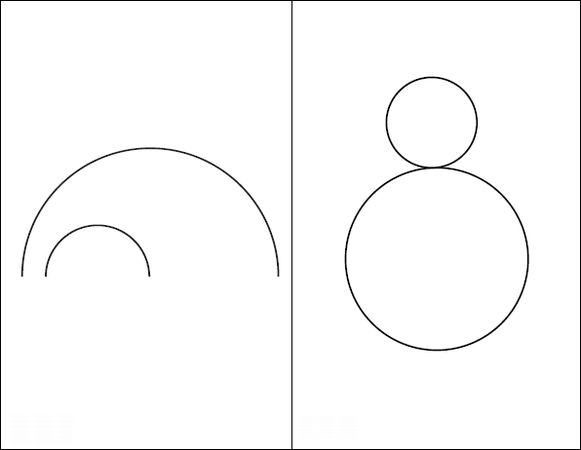

Рис. 25-26

Рис. 27-28

Рис. 29-30

Рис. 31-32

Рис. 33-34

Рис. 35-36

Рис. 37-38

Рис. 39-40

Интерпретация методики

Для оценки уровня выполнения задания подсчитывается количество неповторяющихся изображений у каждого ребенка. Одинаковыми считаются изображения, в которых фигура для дорисовывания превращается в один и тот же элемент. Например, превращение квадрата и треугольника в экран телевизора считается повторением, и оба эти изображения не засчитываются. Таким образом, подсчитывается показатель гибкости воображения. В норме это 8–10 различных изображений в серии для детей 5 лет, 9–10 изображений для дошкольников 6 лет и 10 изображений для детей 7 лет.

Затем оценивается разработанность изображения, то есть степень его детализации. В норме каждое изображение ребенка 5 лет должно состоять из 2–3 элементов; 6 лет – из 3–4 элементов; 7 лет – из 4–5 элементов.

И наконец, определяется оригинальность изображения, которая оценивается по количеству включений исходной фигуры в графический образ. Другими словами, исходная фигура должна играть роль несущественного компонента в сложном изображении. Хорошим уровнем развития данного показателя считается наличие двух-трех включений (вне зависимости от возраста испытуемого).

Мотивационно-потребностная сфера

Три желания (методика мотивационных предпочтений) (А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых)

Особенности проведения методики

Данная методика предназначена для оценки развития мотивационно-потребностной сферы у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Для проведения методики экспериментатор заранее на листе бумаги рисует цветок с тремя крупными лепестками. Затем дает испытуемому следующую инструкцию: "Представь себе, что это волшебный цветок. У него три лепестка. На каждом лепестке можно написать заветное желание". При проведении методики с детьми дошкольного возраста экспериментатор может по просьбе ребенка вписывать желания в лепестки.

Интерпретация методики

При анализе ответов ребенка, прежде всего, необходимо определить общую направленность его желаний: ориентированность на себя или на других людей. Если все желания отражают эгоцентрическую направленность ребенка, то это свидетельствует о недостаточном развитии мотивационно-потребностной сферы. Однако если все желания направлены на других, то это также не является показателем благополучного развития (скорее всего, ребенок просто боится выразить собственное желание). Еще одним неблагоприятным показателем развития является отказ от желаний или называние в качестве желаний установленных педагогом правил и норм. Формальный характер желания может говорить как о неискренности испытуемого (преобладании социально желательных ответов), так и о неразвитости мотивационно-потребностной сферы (чаще всего наблюдается в случае давления на ребенка со стороны взрослого, что подавляет его инициативу).

Очевидно, что наиболее значимые желания высказываются в первую очередь, поэтому необходимо оценивать порядок их предъявления. В дошкольном возрасте большинство желаний должно быть связано с ведущей, то есть игровой деятельностью.