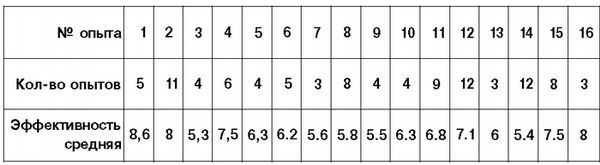

В таблице отчетливо видна та же самая волновая зависимость эффективности дистантной перцепции. И так же, как у других исследователей, первый опыт оказался самым успешным, в последующих пятнадцати экспериментах, мы так и не достигли его уровня. Хотя теперь все испытуемые новые, с незатухшим ориентировочным рефлексом, почему у них точно такие же волны, как в предшествующих сериях опытов (смотри, например, рисунок 1), когда снижение эффекта мы объясняли привычкой?

Все то же самое. Первый опыт успешен настолько, чтобы "заразить" участников эксперимента и самого главного из экспериментаторов (меня) доступностью феномена. И все последующие, колеблющиеся с такой частотой, чтобы постоянно поддерживать надежду. В сказках многих народов присутствует такой сюжет: герой отправляется в горы (в лес, в поле) за цветком для своей любимой (за грибами, в поисках клада, за зверем), видит этот цветок, бросается к нему, но в момент, когда его достигаешь, руки хватают пустоту, а цветок оказывается впереди, обманчиво доступный; и снова бросаешься к нему и он снова исчезает и появляется впереди и т. д. В сказках цветок обычно заманивает куда-то героя. Но куда? И тут два варианта сюжетов. В одном цветок приводит героя в пещеру с сокровищами. В другом – к обрыву в пропасть.

Прошу прощение за сказочное отступление (тем более, что я до сих пор не знаю, куда приведут нас эксперименты по телепатии), вернемся к опытам. Единственное объяснение, что экспериментатор (в данном случае, я) тоже как-то участвует в создании нужного состояния группы и погашение у него ориентировочного рефлекса также влияет на успешность перцепции.

Третья серия экспериментов.

Целью этой серии экспериментов было установление, какие еще параметры влияют на успешность прослеживания, кроме фактора новизны. В экспериментах приняли участие несколько групп студентов Московского психолого-социалъного института, всего 65 человек (к сожалению, мужчин было только 12 %, остальные женщины). Методика была такая же, как и в предыдущем опыте. Для каждого участника эксперимента – это был единственный опыт, в котором он принимал участие дважды: один раз в роли наблюдателя, другой раз – объекта наблюдения. У всех испытуемых регистрировался ряд психологических показателей (интеллект, темперамент, особенности внутренней речи и т. д.). Коэффициент интеллекта (IQ) рассчитывался по высокоскоростному тесту Айзенка.

Из всех вышеперечисленных параметров была обнаружена устойчивая корреляция способности к прослеживанию только с IQ. Но зато эта единственная корреляция была достаточно устойчивой.

В среднем для выборки коэффициент ранговой корреляции Спирмана был равен 0,43 (р< 0, 0006), т. е., чем выше был показатель интеллекта, тем больше выражена способность к прослеживанию.

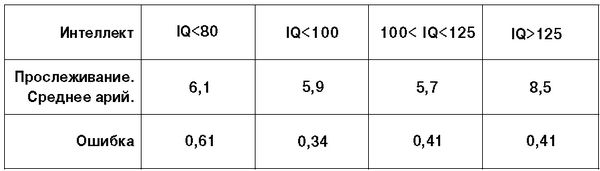

Однако реальная связь интеллекта со способностью к дистантной перцепции была много сложнее. Начнем с того, что испытуемые, правильно определившие 8-10 показателей позы, в основном сосредоточились на крайних полюсах шкалы интеллекта: в группе лиц с интеллектом ниже средней нормы (IQ<80) и в группе с очень высоким интеллектом (IQ>125). Хуже всего прослеживали испытуемые с нормальными показателями интеллекта, т. е., абсолютное большинство; их уровень дистантной перцепции практически не отличался от случайного. В случае исключения из выборки испытуемых с низким интеллектом, для группы с IQ>100 величина коэффициента корреляции со способностью к дистантной перцепции резко возрастает: r=0,6, при р<0,0001. Связь величины интеллекта с эффективностью прослеживания показана в таблице 4.

Таблица 4. Эффективность дистантной перцепции в группах с различными показателями интеллекта.

Итак, у испытуемых с нормальной величиной IQ эффективность перцепции мало отличается от случайной (5,7). В группе лиц с чрезмерно низким IQ, она чуть выше (6.1). В группе лиц с очень высоким IQ уровень прослеживания также очень высок (8,5), достоверно выше, чем в других группах, и явно неслучаен.

Так что есть два способа развить свои резервные способности: через понижение IQ (в надежде на компенсаторное развитие интуиции) и через повышения IQ (ожидая, что повышенный интеллект в каждом конкретном случае сам активирует нужную способность). Второй путь лучше. Потому что в группе с низким IQ встречались разнообразные испытуемые: одни верно определяли 8 пунктов, а другие всего 2–3. кроме этого, в группе с низким IQ (12 человек) не было ни одного, который определил бы все 10 параметров верно. Среди испытуемых с IQ, большем 125, была только одна испытуемая, угадавшая 6 параметров (ее IQ равен 127), все остальные определили 7 и более пунктов. Наконец, среди 11 интеллектуалов было 3 человека, определивших все 10 показателей позы верно.

Поэтому, если уж выбирать способ развития резервных способностей, то пусть лучше это будет второй – через повышение интеллекта.

Обсуждение результатов. Верно ли, что расширенные способности этого плана являются шагом вперед по ходу эволюции, а не назад. Л.Л.Васильев, поставивший этот вопрос, не нашел на него ответа [2]. С одной стороны, логика эволюции, не разбрасывающейся своими дарами просто так, эволюционный закон, наконец, наши собственные упования и надежды. С другой стороны, ряд фактов: возможно, некоторые экстрасенсорные способности лучше выражены у животных, чем у людей [9], паранормальные свойства могут получить развитие у людей с невысоким интеллектуальным уровнем, а часто и с недоразвитием каких-либо функций (зрение, слух); аналогично чрезмерное развитие ряда других способностей также часто встречается у людей с какой-либо дисфункцией (например, сверхбыстрый счет в уме встречается у больных аутизмом) [10].

Наше эмпирическое исследование, вероятно, единственное в своем роде, в котором изучалась взаимосвязь интеллекта с трансперсональными способностями. В отличие от многих других исследователей паранормальных явлений, мы работали ни с экстрасенсами или слушателями соответствующих курсов, а с обычными людьми, студентами московских ВУЗов. Самая высокая корреляция наблюдалась между способностью к мысленному прослеживанию и интеллектом. Все испытуемые с IQ, большим 130, продемонстрировали явление мысленной взаимосвязи с другим человеком на уровне, достоверно превышающий случайный. То есть развитие интеллекта, каким-то образом, вело и к развитию резервных возможностей человека? То есть экстрасенсорные способностия вляются ни чем иным, как следующим шагом интеллектуального развития человека? Разумеется, наш вывод относится только в истинному интеллекту (в эволюционном смысле слова, как высшей стадии развития психического), с которым тест Айзенка коррелирует, хотя и не определяет его.

Обобщая различные взгляды на интеллект, В.Н.Дружинин выдел в качестве наиболее значимого его параметра – адаптационное значение для человека и высших животных. "Интеллект есть некоторая общая способность приспособления к новым жизненным условиям /…/. Приспособительный акт – решение жизненной задачи с помощью интеллекта – осуществляется посредством действия с мысленным ("ментальным") эквивалентом объекта, посредством действия в уме" [5, с. 17]. Получается, что дальнейшее развитие именно этой способности, а не какой-то другой (сверхъестественной), ведет к развитию резервных возможностей человека, в том числе и таких его свойств, как дистантная перцепция. А пресловутое шестое чувство – есть ни что иное, как интеллектуальная работа, не перешедшая на осознанный уровень.

Интересно, что в ряде случаев способности к мысленному прослеживанию наблюдались у испытуемых с низким IQ (менее 90, даже менее 80), в то время как у испытуемых с нормальным развитием интеллекта уровень мысленного прослеживания оставался близким к случайному. Так что, давая человеку резервную способность, природа исходит как минимум из двух предпосылок: компенсировать невысокий интеллектуальный уровень (за счет интуиции) и дать человеку с высоким IQ шанс подняться над своим интеллектом (за счет все той же интуиции). То, что реально действующие экстрасенсы в основном оказываются из первой группы, определяется социальными факторами, интеллектуалы предпочитают идти по пути вполне успешной социальной карьеры, нежели окольными тропами самосовершенствования и паранауки.

Кстати, связь интеллекта и резервных способностей может быть и больше, нежели определяемая по высокоскоростным тестам Айзенка. Например, согласно концепции М.А.Холодной, существует два типа интеллектуалов (умных людей): быстрые и точные (этих тест Айзенка диагностирует), а также медлительные и точные (интеллект этой группы высокоскоростные тесты резко занижают) [13]. Возможно, испытуемые, правильно определившие 8-10 пунктов в наших опытах, и не показавшие высокого IQ, просто относятся к группе медлительных и точных, чей интеллект высок, но должен определяться другими методами.

Так что мыдалеки оттого, чтобы считать IQ, измеренное по высокоскоростным тестам Айзенка, мерилом истинного интеллекта человека. Но предположить-то можно, что этот неизмеренный никем истинный интеллект (как высшая стадия развития психического) все-таки коррелирует с тестами Айзенка, хотя и не определяется ими. А два возможных пути развивать резервные способности – на самом деле один путь, через повышение активности передних отделов головного мозга.