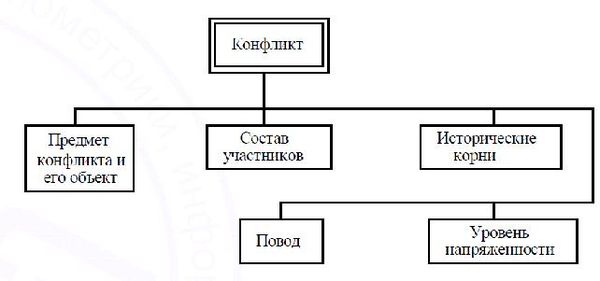

Предмет конфликта. В этом понятии отражается обыденное восприятие основного противоречия в конфликте. Под предметом конфликта понимают объективно существующую или воображаемую проблему, служащую причиной раздора между сторонами. Это может быть проблема власти, обладания какими-либо ценностями, проблема первенства или несовместимости. Поиск путей разрешения конфликта должен начинаться с определения его предмета, а сделать это часто оказывается нелегко. В сложных и запутанных конфликтах предмет конфликта может не иметь четких границ, стать перетекающим.

Объект конфликта. Еще одним обязательным элементом конфликта является его объект, который сразу выделить в каждом случае не всегда удается. Легче определяется основное противоречие или предмет конфликта. Объектом конфликта может быть материальная (ресурс), социальная (власть) или духовная (идея, норма, принцип) ценность, к обладанию или пользованию которой стремятся оба оппонента. Чтобы стать объектом конфликта, эта ценность должна находиться на пересечении интересов различных социальных субъектов, стремящихся к контролю над ней. Существует мнение, что конфликт может и не иметь явного объекта. Наряду с "объектными" выделяют "безобъектные" конфликты, которые не базируются на взаимных стремлениях к контролю над чем-то. Так, конфликт может начаться из-за того, что случайный прохожий делает замечание хулигану. Здесь нет того объекта, обладать которым хотели бы оба субъекта, скорее один нарушает нравственные представления другого. К таким конфликтам можно отнести ситуацию, в которой отношения индивидов пропитаны беспричинной взаимной ненавистью и даже стремлением уничтожить друг друга.

Анализ участников конфликта является трудным делом. Среди них необходимо выделить непосредственных участников, их союзников и тех, кто косвенно заинтересован в поддержке участников конфликта; определить степень вовлеченности в конфликт всех его участников.

Например, анализ международного конфликта требует учесть подробно характеристики всех участников с различных точек зрения, а именно:

− ресурсы (силы);

− уровни притязаний и целей.

При анализе ресурсов (сил) следует учитывать: материальные ресурсы (запасы полезных ископаемых, уровень производства); идеологические (морально-политическое единство народа, готовность защищать интересы государства); военные (состав вооруженных сил, технику, вооружение); политические (тип государства, политический режим, стабильность режима, лидер страны); внешнеполитические (расстановка сил в своей коалиции, расстановка сил в коалиции противника).

Уровень притязаний. Цели сторон нужно рассматривать с точки зрения возможностей их достижения какой-либо из сторон. Предстоит оценить собственные ресурсы, ресурсы противника и его возможные реакции.

Среди исторических корней конфликта выделяют территориальные споры, национальные противоречия, религиозные противоборства, экономические и другие разногласия.

Непосредственный повод конфликта - это описание конкретных событий, приведших к конфликту. Ими могут быть: принятие административного акта, ущемляющего права одной из групп; спланированные провокации; принятие таможенных ограничений и т.д.

Уровень напряженности (или устойчивости) в отношениях между сторонами в начальной точке конфликта. Его можно представить в виде степени удовлетворения различных социальных групп политикой правительства, уровня организованности социальных групп, возможности их давления на политику властей. Социальная напряженность - это индикатор конфликта, психологическое состояние значительных социальных групп, групповые эмоции.

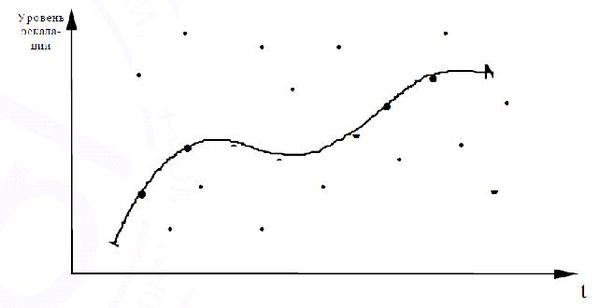

Второй этап анализа - изучение хода конфликта, а также событий, приносящих принципиально новое качество в развитие конфликта (митинги, забастовки, решения неформальных органов и т.д.). Эти события продвигают его на новую ступень эскалации: или накапливают какое-то качество для скачка, или искусственно задерживают его продвижение. Особую трудность анализа хода конфликта составляет определение его перехода в кризиса.

Кризис - это ситуация внезапного обострения, требующая оперативных решений.

На представленном графике отображено внезапное обострение, которое может произойти на любом уровне нарастания напряженности.

Третьим этапом анализа конфликта является разбивка его течения на временные интервалы.

Любой конфликт диктует определение временного горизонта и временных интервалов внутри этого горизонта. Каждое рассматриваемое событие должно быть привязано к сетке интервалов и уровню эскалации.

Четвертый этап анализа - прогнозирование конфликта.

Прогноз - это вероятностное научно обоснованное суждение относительно не наблюдаемого состояния объекта в определенный момент времени. Прогнозирование - это разработка на основе прогностических методик, историко-логического анализа, системного подхода, дедуктивных выводов и др.

В задачу прогноза, главным образом, входит получение ответа на вопрос: что будет, если будут иметь место определенные события.

Пятый этап анализа - разрешение конфликта. Это процесс решения проблемы, его цель - разрешить конфликт в самой его сути, добраться до действительных его причин. Это процесс распознавания потребностей и ценностей, о которых не удается договориться, таких как: страх за собственную безопасность, гнев людей из-за отсутствия достаточного общественного признания и т.д.

Эти опасения, а не только материальные интересы (например, более высокая зарплата), обычно лежат в основе самых трудноразрешимых конфликтов.

1.3. Причины социальных конфликтов. Типология конфликтов

Наиболее общими причинами социальных конфликтов являются:

• разное или абсолютно противоположное восприятие людьми целей, ценностей, интересов и поведения;

• неравное положение людей в императивно координированных ассоциациях (одни - управляют, другие - подчиняются);

• разлад между ожиданиями и поступками людей;

• недоразумения, логические ошибки и вообще семантические трудности в процессе коммуникации;

• недостаток и некачественность информации;

• несовершенство человеческой психики, несоответствие между реальностью и представлениями о ней.

Универсальный источник конфликта состоит в несовместимости претензий сторон из-за ограниченности возможностей их удовлетворения.

Нехватка средств к существованию является центральным звеном всех экономических конфликтов. Разумеется, при удовлетворении всех потребностей людей конфликтов бы не было. Но, тогда остановилось бы и само развитие общества. Жизнь соткана из противоречий, которые лежат в основе любого конфликта.

Прослеживается некоторая закономерность в возникновении конфликтов: чем общество беднее и дефицитнее предметы потребления, тем чаще в нем возникают конфликты.

Вместе с тем отмечается и такая причинно-следственная связь: в обществе бедном, но с тоталитарным режимом, конфликты - явление весьма редкое.

Важность типологии социальных конфликтов обусловлена потребностью регулирования процесса их протекания.

Известны различные классификации конфликтов:

1. В соответствии с организацией общества конфликты формируются на уровне:

• индивидов, между ними;

• групп индивидов;

• крупных систем (или подсистем);

• деления общества на классы и слои;

• общества в целом;

• на региональном или глобальном уровнях.

2. В социальной психологии существует многовариантная типология конфликта в зависимости от тех критериев, которые берутся за основу, т.е. конфликт может быть:

• внутриличностным (между родственными симпатиями и чувством служебного долга руководителя);

• межличностным (между руководителем и его заместителем, а также между сотрудниками по поводу распределения премии и др.);

• между личностью и организацией, в которую она входит;

• между организациями или группами одного или различного статуса.

3. Возможны и такие классификации конфликтов:

• по горизонтали (между сотрудниками, не находящимися в подчинении друг у друга);

• по вертикали (между людьми, находящимися в подчинении друг у друга);

• смешанные (в которых представлены и те и другие).

Наиболее распространены конфликты вертикальные и смешанные. Они составляют 70-80% от всех остальных.

4. У Г. Бисно (H. Bisno) мы обнаруживаем шесть типов конфликтов: