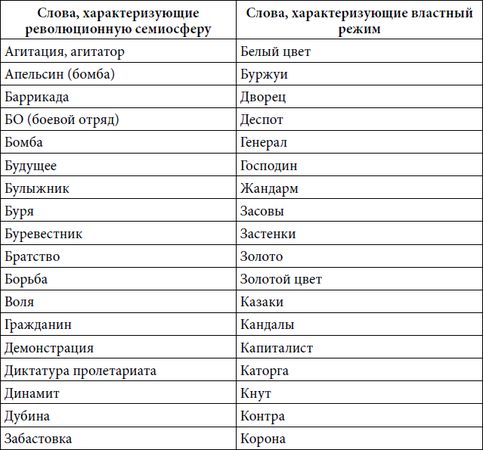

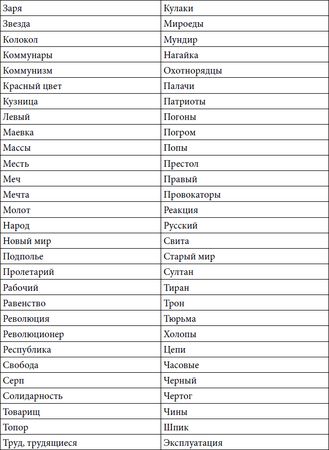

Различные нейтральные в повседневном употреблении термины поляризируются в семиосфере на относящиеся к "подполью" и к "режиму". Соответственно, первые приобретают положительное звучание, вторые – отрицательное. Контекстуализиро-ванный термин приобретает в семиосфере иной смысл, не тот, которым он был наделен в обычном повседневном значении. Наличие особого терминологического семиосферного языка является прямым признаком формирования семиотической основы появления политической альтернативы. Приводимый в табл. 6.5 перечень терминов был получен на основе контент-анализа революционного фольклора.

Различные нейтральные в повседневном употреблении термины поляризируются в семиосфере на относящиеся к "подполью" и к "режиму". Соответственно, первые приобретают положительное звучание, вторые – отрицательное. Контекстуализиро-ванный термин приобретает в семиосфере иной смысл, не тот, которым он был наделен в обычном повседневном значении. Наличие особого терминологического семиосферного языка является прямым признаком формирования семиотической основы появления политической альтернативы. Приводимый в табл. 6.5 перечень терминов был получен на основе контент-анализа революционного фольклора.

Таблица 6.5 Терминология подпольной семиосферы в Российской империи

Как известно, "Сначала было слово.". Слово, как и символ, очень многое значит в консолидации оппозиции.

Как известно, "Сначала было слово.". Слово, как и символ, очень многое значит в консолидации оппозиции.

Подпольная политическая семиосфера в СССР: альтернатива в виде вестернизации

По общему признанию историков, формирование советского андеграунда началось с движения стиляг. Протест против системы первоначально выражался именно на уровне символов. Только затем, уже на основе сформировавшейся семиотической матрицы, формируется соответствующая идеология. Не идеология привела в данном случае к выдвижению задачи ее символического отображения, а наоборот. Сами символы программировали определенную траекторию идеологической эволюции. Управляемость этого процесса не вызывает, спустя время, сомнений. Развитие психологии коллективного бессознательного привело к разработке технологий оказания манипуляционного воздействия на группы населения посредством символов.

Направление стиляжничества складывалось первоначально в среде "золотой" советской молодежи, преимущественно детей элиты. Для многих это был способ декларации своей особости, принадлежности к "избранным". Официальная советская семиосфера принципиально отвергала саму идею социального избранничества. В реальности же формируется "номенклатурный класс", статусное и материальное положение которого становилось все более особым. Стиляжничество в этом смысле являлось отрицанием с позиций социальной привилегированности советского уравнительства. Симптоматично, что на деревню стиляжничество не распространилось. Более того, ассоциирующиеся с деревней русские национальные традиции относились в новой семиосфере андеграунда к разряду "низкого стиля", служили предметом гротеска.

Другой стороной стиляжничества была выражаемая через молодежь негативная реакция элиты на сохранение мобилизационного типа советской системы. Жить далее в режиме мобилизации (индустриализация, война, восстановление) часть элиты более не желала. Постепенно формируются ассоциируемые с Западом эталоны "красивой жизни". Ее оборотной стороной стало распространение культа вещественного потребления и удовольствий. Особенно это явление стало отчетливым по мере формирования дефицита товаров народного потребления, ставшего не то чтобы более острым (товаров становилось все больше), но он начал отчетливо дифференцировать, по мере роста потребностей, общество на номенклатуру, имеющую все "по блату", и народ. Так возникала своеобразная демаркационная линия, раскалывающая общество. Подобную роль в современности играет социальное расслоение, которое как проблему власть совершенно игнорирует.

Интенция избегать страдания подменяется интенцией максимизировать наслаждения. По этому сценарию происходило разложение многих государственных систем мобилизационного типа. Классический пример такого рода – моральная эрозия античных Спарты и Рима.

После одержанной СССР победы в войне государству следовало бы несколько ослабить мобилизационный прессинг – "спустить пары". Но этого по объективным обстоятельствам (атомная гегемония США) не происходит.

"Золотая молодежь" отказывалась признавать данные обстоятельства. Ее этическим кредо на первом этапе являлась аполитичность. Модные импортные вещи служили символом ухода от политики. На другом фланге в дальнейшем возникнет невещная форма демонстрации аполитичности, представленная, в частности, движением хиппи. Следовательно, вопрос заключался не только в самих вещах. Западные вещи были лишь знаками разрыва с официальной советской семиосферой. Они же стали идентификаторами принадлежности к "новому подполью". Именно этого не поняли записные идеологические работники. Борьба была организована против вещизма молодежи, утраты ею духовных ориентиров, тогда как вопрос коренился не столько в вещах, сколько в отрицании ценностных оснований советской модели развития. И вот номинированная молодежная аполитичность трансформируется в политическую оппозиционность.

Символами принадлежности к андеграунду являлись не только вещи, но и включенность в дискурс вокруг западной музыки и кино. Советское киноискусство, как и советская музыка, считались признаком дурного тона. Культивируются образы и стереотипы поведения Голливуда. Культовыми фильмами для стиляг стали первоначально "Серенада Солнечной Долины", "Джордж из Динки-джаза", "Тарзан", "Девушка моей мечты", "Судьба солдата в Америке" и др. Символическими признаками включенности в андеграунд на уровне музыки стал джаз, позже – рок, танцев – буги-вуги, позже – рок-н-ролл [217] .

Распространившийся с подачи фельетонистов термин "стиляги" маскировал идейные основания нового молодежного движения. Сами же его адепты первоначально называли себя "штатники", т. е. поклонники Соединенных Штатов. И это было преклонение перед страной, являющейся прямым противником СССР в холодной войн". Аполитичность стиляг оказывалась, таким образом, достаточно условной.

Сконструированный в семиосфере андеграунда романтический образ Америки существенно отличался от подлинных Соединенных Штатов. Подпольный идеомиф о США был таким же идеологически искаженным, как и официальный. О вымышленности образа Америки в культуре советского подполья свидетельствуют слова признания в песне "Последнее письмо" популярной андеграундной группы "Наутилус Помпилиус".

"Гуд-бай Америка-о

Где я не был никогда.

Мне стали слишком малы

Твои тертые джинсы.

Нас так долго учили

Любить твои запретные плоды".

Стиляжничество не было изжито в советском обществе после проведения соответствующих организационно-идеологических кампаний. С одной стороны, оно ушло вглубь "подполья", стало менее демонстративным. Это был обычный маскировочный (выражаясь языком революционной эпохи – конспиративный) эффект. Точно так же отказ скинхедов от некоторых атрибутов визуального облика привел правоохранительные органы к "потере следа".

Другая сторона состояла в тривиальном изменении стилей. Изменяются доминирующие направления музыки, кино, танцев. Соответственно, все это было транслировано в семиосферу советского андеграунда. Постепенно уходит джаз, но приходит рок-музыка. Новым символом несоветскости в одежде становятся джинсы. Изменения в символике были восприняты ответственными идеологическими работниками как искоренение самого явления молодежной альтернативы. Но символ есть способ выражения неких смыслов. Эти способы могут варьировать в рамках одной смысловой парадигмы. В данном случае смысл в виде отрицания официальной советской семиосферы остался прежним.

Между тем, "магнитофонная революция" существенно расширила границы подпольной семиосферы. Включенность в "подполье" уже не является исключительно прерогативой "золотой молодежи". В нем оказываются теперь представители разных социальных страт и возрастных генераций. Несколько размывается жесткая семиотическая привязка андеграунда к образу США.

Одним из механизмов разбалансировки традиционных ценностных ориентиров советского общества в эпоху позднего социализма явилась молодежная музыка. "Русский рок" стал своеобразным символом разогреваемых протестных настроений молодежи. Имеются все основания обнаруживать в нем наличие проектной составляющей. В начале 1980-х гг. рок неожиданно оказался под идеологическим запретом. Но запретный плод, как известно, сладок. Число адептов рок-музыки в СССР резко возрастает. Для молодежной семиосферы она обретает значение культа. Далее, в самом преддверии перестройки, запрет был снят столь же неожиданно, как ранее установлен. Шлюзы оказались открыты, и несомая энергией молодежного движения волна протестаций против "системы" обрушивается на советский строй.

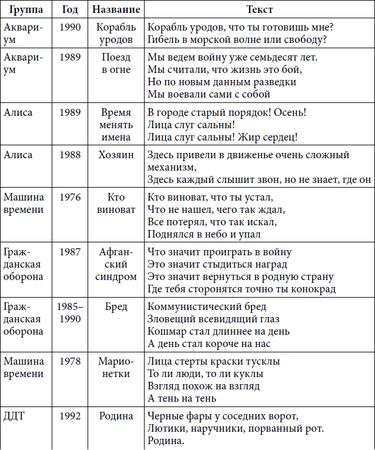

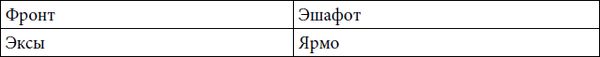

Проведенный контент-анализ текстов песен "русского рока" позволяет констатировать его заметную роль в разрушении ценностных оснований существования СССР (табл. 6.6).

Таблица 6.6 Контент-анализ ценностного содержания текстов советской рок-музыки 1980-х гг.