Город

Еще немного времени - и уйдет из памяти имя села Всехсвятского. Это село как бы растворяется в огромных городских постройках, и недавняя гордость села, самое высокое его здание - пожарная каланча, поднимавшаяся выше синего куполка соседней церкви, - кажется сегодня игрушечным рядом с новыми жилыми корпусами.

Деревянная Русь

Так по географическим именам - по топонимам городов, районов, областей и республик - можно узнать многое, что уже ушло из памяти людей.

У каждого народа все географические понятия - земля, море, река, гора, озеро, населенный пункт - называются по-своему, на своем языке или же на языке народов, живших некогда на определенной территории. История народа как бы записывается в географических именах, и они являются беспристрастными свидетелями прошлого.

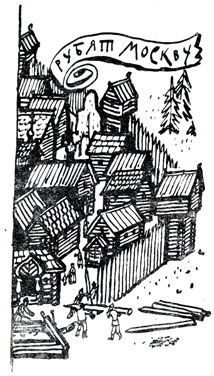

Русские люди с незапамятных времен жили в лесах, занимались лесным промыслом и в лесах же строили свои селения, крепости и города. В сердце лесной страны, откуда вытекают Волга, Днепр, Дон и Северная Двина, складывалось, росло и крепло Русское государство.

Здесь же была основана и Москва.

В те годы, когда строилась Москва, основными материалами для строительства жилищ и крепостных стен служили не камень или кирпич, не бетон или железо, а дерево. Из него же изготовлялись всевозможные вещи и предметы домашнего обихода.

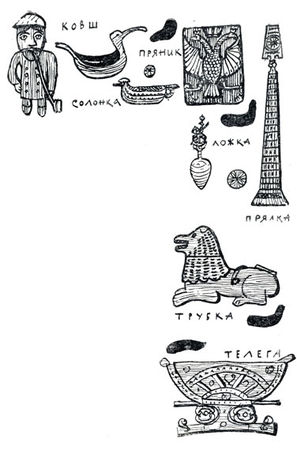

Ребенка укачивали в дубовой колыбели, он забавлялся деревянными игрушками, мать причесывала его деревянным гребнем и кормила деревянной ложкой из деревянной чашки. Он засыпал под скрип деревянной прялки или под жужжанье деревянного веретена, при свете тонкой древесной лучины, горящей неярким огоньком.

А когда подрастал ребенок, то за примерное поведение ему дарили деревянную лошадку, крашеное деревянное яичко, расписную деревянную погремушку. За непослушание наказывали "березовой кашей" - розгой, лозой, хворостиной. Пастушья свирель и пастуший посох, удилище, соха, борона, лыжи, лодки, баржи, телеги, дровни, кадушки, чаны - все делалось из дерева. Даже гвозди были деревянные. Лапти плели из лыка березы или липы. Лыко драли на мочало, на рогожи, на кули и на веревки. Лыком или щепой крыли деревянные бревенчатые избы, окружая их плетнем - изгородью из хвороста и прутьев, перевитых меж кольев. Из коры березы, бересты или липового подкорья, луба, мастерили лукошки, туеса, коробы, лубяную посуду - хранилища для воды, для меда, для кваса и для березового сока. Доныне в русском языке бытует множество слов, уходящих корнями в наше далекое прошлое. Народные картинки-лубки называются так потому, что их писали когда-то на лубке: пергамент или бумага были недоступной роскошью для нищего мужичка, о котором пословица метко говорила: "Кабы не лыко да не береста, так бы мужичок рассыпался". А мужичок этот был нищ потому, что власть имущие обдирали его, "как липку", - это образное выражение было очень точным: свежесрубленная липа легко обдирается догола.

Но русский человек не отчаивался, не унывал, не хныкал. И недаром про таких терпеливых людей была сложена поговорка: "Ни дров, ни лучины, а живет без кручины".

Можно привести множество сохранившихся в русском языке слов, сравнений, пословиц, поговорок, выражений, связанных с лесом. Определяя внешность человека, говорят, что он "худ, как жердь", "крепок, как дуб", "тонок, как лозинка"; наблюдая разлад в каком-либо деле, насмешливо замечают, что здесь, видимо, "кто в лес, кто по дрова"; когда нужно приободрить, вспоминают пословицу "волков бояться - в лес не ходить"; изобличая недалекого человека, шутят, будто он "из-за дерева лесу не видит", а о бестолковом говорят, что он-де "заблудился в трех соснах".

Нетрудно догадаться, что корнем слова "леший" является "лес". В представлении наших предков леший издревле жил, хозяйничал и проказничал в лесной пуще. Имя полешан - жителей белорусского Полесья - связано с лесом, как и слово "пуща", означающее запущенный, непроходимый лес. Дерево по-славянски называлось древом, и одно из древнейших славянских племен - древляне - получило такое имя потому, что племя это обитало в древах, в лесах.

Казалось бы, что и слова "издревле", "древний", "древность" также происходят от слова "древо". Ведь для наших предков старое, могучее дерево было символом вечности - оно незыблемо стояло многие века, о нем рассказывали деды и прадеды, сменялись поколения, а дерево продолжало жить.

Но ученые считают, что эти слова разного происхождения.

Деревянные предметы

Пословиц, поговорок, названий предметов, выражений, связанных с лесом, почти нет у народов, жизнь которых складывалась в условиях равнины, пустыни или гор. У соседнего с древлянами племени полян, то есть народа, жившего на равнине - в степях, в поле, - нет и в помине таких слов, как "древность" или "древний". Украинцы вместо этих слов говорят: стародавность, старовинность и стародавний, старосвитьский.

Такие древние русские слова, как "кремль", "город", "огород", "мостовая", тоже возникли в лесу. В старину "кремью" называли лучшую часть заповедного, заветного леса, где росли крупные и крепкие строевые "кремлевые" деревья. Отсюда, должно быть, и пошло слово "кремль" - крепость, срубленная из лучших, прочнейших бревен. Городское укрепление называлось "кремлем" потому, что оно было сердцем города, его защитой и в то жевремя заповедным, заветным, особо охраняемым местом. А может быть, как полагают некоторые ученые, оно происходит не от слов "кремь" или "кремлевый". Ведь в Пскове, к примеру, укрепленное место в центре города носило название не "кремль", как в Москве, Казани, Туле, Нижнем Новгороде (ныне Горьком) и в других городах, а "кром", хотя внутри крома, то есть внешней ограды, все-таки находился кремль. Слово "кром" родственно таким словам, как "закром" (ларь в амбаре), "укромный" (уединенный), "кромка" (край, кайма, рубежная полоса). Город Кромы, Орловской области, был назван по имени реки Крома, а по этой реке некогда проходила южная граница нашего государства.

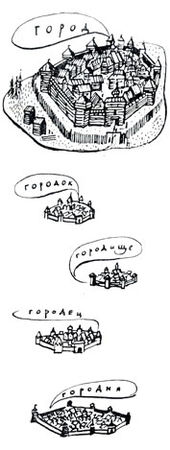

Что такое город? В древности городом называлось населенное место, огороженное частоколом - частой оградой из толстых жердей или заостренных бревен. Старый русский глагол "городить" значит огораживать, обносить что-то забором, тыном или вообще городьбой, то есть какой-то оградой, валом, стеной. И слово "огород" означает, как известно, огороженное место, отведенное под посадку овощей.

На обширной территории нашей страны есть множество населенных пунктов с названием Городок, Городище, Городец, Городня.

Сравнение понятий "городок", "Городище", "Городец", "Городня", "Город"

Все эти названия свидетельствуют о том, что когда-то населенные пункты, носящие такие названия, были огорожены. Так, в Городце, Горьковской области, еще сравнительно недавно можно было видеть остатки земляных укреплений, а во многих Городках и Городищах, огражденных в свое время деревянными стенами, от них не осталось и следа.

Большие города росли подобно тому, как растет дерево, наращивая кольцо за кольцом вокруг своей сердцевины - кремля, обрастая защитной корой - стенами, укреплениями, валами. Природный рисунок на пне спиленного дерева кажется чертежом старинного русского города с его центром - кремлем, кольцевой застройкой и радиальными дорогами - улицами. Их мостили так же, как устилали дороги по болотам или рекам: укладывая бревна плотно друг к другу. От этого слова происходят и существительное "плот" - плавучие бревна, впритык привязанные одно к другому, и глагол "плотить", подгонять одну жердь или одну доску к другой, как мостили когда-то мостовые. Из этого можно легко установить прямое родство между словами "мост" и "мостовая".

Сравнение роста городов с ростом дерева

Города росли. Окрестные леса вырубались на постройку жилищ, на топливо, на укрепления, а земля освобождалась для лугов и пашен. Неудивительно, что слова "строить" и "рубить" в древности значили почти одно и то же: рубили избу, рубили город. И сегодня еще основа избы называется срубом, как и бревенчатые стенки колодца.