И пока мама со своими иллюзиями не расстанется, пока она не перестоится с инфантильной позиции на зрелую – ей будет очень трудно. Проще, конечно, обвинить ребенка в том, что он "все время чего-то хочет", или мужа, что он мало помогает. Но то, что ребенку все время необходимо внимание – это же нормально!.. Он во многом нуждается и полностью зависим от взрослых. А мужья не обязаны быть "помощниками жен по уходу за детьми", подгузники – не их призвание. Они – духовные лидеры, защитники, добытчики. Они, конечно, могут помогать, если есть время, силы и желание.

Здоровая усталость матери вполне естественна, дело лишь в том, что инфантильные мамы винят в этом ребенка, а личностно зрелые (а они существуют, это вовсе не сказочные персонажи!) ищут причины проблем и способы их решения в себе: "Я опять не выспалась, поэтому плохо себя чувствую, надо бы мне передышку себе организовать".

На самом деле, более или менее здоровый ребенок никакой особой жертвенности от мамы не требует. Но женщина часто устает от себя, пытаясь быть "идеальной матерью" и все делать на отлично. Она перегружает себя обязанностями, без которых можно было бы прожить, и не может остановиться – в ее представлении именно такой должна быть "хорошая мама". Этот образ бывает связан с родительской семьей и проявляется как сценарий: "Моя мама так делала, и я должна" – или как антисценарий: "Я никогда не буду делать

так, как моя мама". Если человек не может позволить себе быть самим собой, а все время пытается быть или не быть, как кто-то, он тратит очень много сил, устает, но не хочет себе в этом признаться. Проще думать, что это ребенок утомил.

Понятно, что если совмещать работу (или любую другую деятельность, требующую внимания, сил и времени) и уход за ребенком, то вполне можно "устать от себя". Тот же спортзал, который женщины посещают, чтобы отвлечься от домашней рутины или для того, чтобы "у ребенка была молодая красивая мама", это вообще-то тяжелая физическая нагрузка. Тут тоже нужно рассчитывать свои силы.

Важно научиться совмещать удовлетворение потребностей детей и своих собственных. Всякое бывает: ребенок болеет или возникают какие-то иные житейские проблемы… В такие моменты нужно честно признаться себе: я сама не справляюсь, – и искать помощников. Знать свою меру – это адекватная взрослая ответственность. Не надо дожидаться нервного срыва или болезни, лучше позаботиться о наличии помощников заранее. Но некоторые женщины, к сожалению, не умеют, не могут обращаться за помощью. И речь вовсе не идет о какой-то дорогостоящей няне или домработнице. Если поставить цель и искать – кто-то всегда найдется. Вполне можно попросить бабушку, крестную, подругу или соседку: "Я пойду посплю, а ты, пожалуйста, свари супчик". Но мы себе не разрешаем даже подумать в этом направлении! Мы сами себя лишаем права на нормальную жизнь и виним в этом ребенка.

"Все что происходит – из-за меня"

Почему так важно, чтобы мама была в хорошем состоянии? Потому что любой маленький ребенок, если чувствует, что с мамой что-то не так, считает виноватым в этом только себя. Примерно до пяти лет у детей эгоцентрическое мышление. Это совершенно нормальный этап развития, на котором ребенок считает себя пупом земли, точкой отсчета, причиной всего. Ему очень сложно увидеть причину происходящего в ком-то другом. И поэтому он присваивает себе вину за "все грехи мира". А родители – они небожители, они – источник жизни, они непогрешимы. Это нормальное восприятие для маленьких детей.

Поэтому, если мама начинает свое угнетенное состояние транслировать ребенку, говорить ему: "Уйди!", "Отстань!", "У меня уже сил нет, как же ты мне надоел", для малыша это психологически очень тяжело.

Что делать? Поскольку часто это результат психологической незрелости мамы – взрослеть. Скорее всего, быстро это сделать не получится, но все же и такое возможно. Есть немало хороших книг, большинству из нас вполне доступна профессиональная психологическая помощь. Главное – не за счет ребенка решать свои личные проблемы.

Порой сложно ответить себе на вопрос: а отчего на самом деле я так устала? Ведь честный ответ может нам и не понравиться. Но если человек осознает свои ограничения и особенности, он будет внимательнее относиться к тому, что и как он говорит и делает. Будет осторожнее со своими реакциями. Станет внимательнее анализировать происходящее, пусть даже и задним числом. И он может стать эффективнее, чем тот, кто более развит личностно и не сомневается в себе как в родителе.

Психологические и духовные ресурсы человека велики, но небезграничны. Бережное и благодарное к ним отношение – плод знания и опыта. Это и есть духовная жизнь.

Как научить ребенка думать?

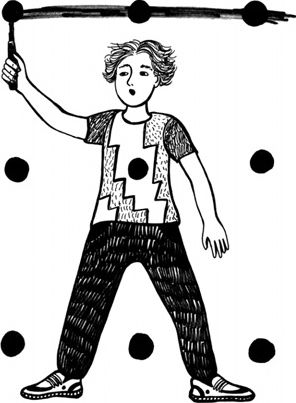

– Леш, ну смотри: девять точек, по три в ряд. Надо соединить их четырьмя прямыми линиями, не отрывая ручку от бумаги.

Леша чертит линии, а потом бросает ручку:

– Не получается! Все равно одна точка остается…

– А смотри, если попробовать выйти за границы точек?

– Так нельзя делать.

– Почему нельзя?

– Нас вообще не учили такие задачки решать, – сердится Леша.

– Слушай, Свет, но ведь это ужас какой-то, – говорит Василий. – Их же совсем не учат мыслить, только зазубривать и повторять. Он даже попробовать не хочет, уперся: "Нас не учили, это нельзя…" Чего делать-то, Свет? Как же его думать-то учить?

"Нередко дети хотят сразу получить готовый ответ, готовое решение, но при этом "напрячь мозги", включить логическое мышление и докопаться до истины – не хотят. Может быть, они просто не умеют этого делать? В школе, как я понимаю, больше развивают память. А можно ли научить ребенка думать?"

Дмитрий Шноль, педагог, преподаватель математики

Неразвитость логического мышления – проблема далеко не самая актуальная. Гораздо печальнее, что современные дети вообще плохо выражают то, о чем хотели бы сообщить, и к тому же не умеют слушать. И тут самое главное может сделать не школа, а родители, и никто другой их заменить не сможет: просто надо с детьми разговаривать. Причем с самого раннего возраста и не только о том, какую куртку надеть или куда отправиться в выходной день. Это, конечно, тоже нужно, но куда важнее учить ребенка выстраивать простейшие причинно-следственные связи. Например: "Тебя в детском саду мальчик ударил. А как ты думаешь, почему?" Можно помочь ребенку разобраться в причинах случившегося: "Потому, что этот мальчик – баловник", или "Потому, что ты хорошо прочитал стишок, тебя похвалили, а он позавидовал", или "Потому, что вам обоим нравится одна девочка".

Моя знакомая рассказывала, что друзья ее детей, приходя к ним в гости, нередко удивляются тому, что она с детьми обсуждает что-то для них интересное. "А мы никогда так с родителями не разговариваем… – говорят они. – Я не помню, чтобы мы сидели за столом и что-нибудь обсуждали, да хоть бы последний фильм!" Люди в семьях просто не говорят о своих мыслях, чувствах и впечатлениях.

Такое положение вещей нормальным назвать нельзя, а для того, чтобы его изменить, надо прежде всего найти подходящие темы для разговоров. Катастрофа, когда родителям кажется, что единственно значимая тема для разговоров с детьми – это школа. Представьте: приходит человек из школы домой, и у него тут же начинают спрашивать:

– Ну, как там у тебя дела?

– Ничего, все хорошо.

– Не, а все-таки? Контрольная была?

– Ну, была…

– И что ты получил?

– Ну, четыре…

– А почему четыре? Что-нибудь неправильно решил? А Петя что получил?..

Все, дальше можно умереть.

Мне кажется, родители должны как можно меньше разговаривать с детьми о школе, если только дети сами не заводят о ней речь. Во-первых, школа – это сфера личной жизни детей, первый опыт самостоятельной жизни в отрыве от родителей, возможность отделиться настолько, насколько дети этого захотят. Во-вторых, эта сфера достаточно травматична: в школе тебя все время оценивают и с кем-то сравнивают, причем далеко не всегда эти сравнения оборачиваются в твою пользу. И так далее… О чем же тогда разговаривать с детьми?

Начать можно с самых простых вещей, например: "Что мы будем делать в эти выходные? А как ты хотел бы провести лето? Что-то Петя давно у нас не появлялся, может быть, стоит его пригласить?" Не надо только стремиться прорваться туда, куда ребенок не хочет вас пускать. А по большому счету, можно вести беседы о чем угодно. Рассказывать о событиях из собственной жизни, которые, например, произошли у вас на работе, причем не только о самих событиях, но и о чувствах, с ними связанных. Просто рассказывать, не требуя немедленной ответной реакции.

Или, например, мой тринадцатилетний сын думает стать юристом, и я время от времени даю ему почитать статьи из "Русского репортера": "Посмотри, тут как раз речь идет о суде присяжных". Потом могу спросить: "Ну и как тебе?" Иногда мы что-то обсуждаем, иногда нет. Или посмотрели вместе какой-то фильм – за ужином немножко поговорили. Детей ведь на самом деле очень интересует мнение родителей. Как правило, своим умом человек до чего-то доходит, когда начинает что-то с чем-то сравнивать. Один фильм – с другим, этого персонажа – с тем. Этот навык и надо развивать. Не меньше самих разговоров важны сигналы от родителей: "Я готов с тобой разговаривать, если тебе это нужно".