ПРИМЕЧАНИЕ. *На экзамене предлагается выбрать одно из трех предложенных произведений по п. 2, 3 и 4.

Обоснование содержания таблицы 2

Читателя старшего поколения воспитывали в духе того, что русская литература – почти что лучшая в мире. Такое представление отчасти сохранилось до сих пор. Это есть наивное тщеславие, которое выходит боком – ограниченным мировоззрением и дурным литературным вкусом. Как и во всякой большой национальной литературе, у нас есть вершины, возвышенности, низменности, болота, есть "белые пятна". Соответственно и в школьной "библиотеке" есть белые пятна – это практически полное отсутствие произведений с выраженной тематикой, такой как:

– любовь, семья, дети;

– труд и образ человека-творца;

– великодушие, благородство, честь и т. д.

Это означает, что выпускник школы не получает ясного представления о базовых человеческих ценностях и позитивных моделях жизненных ситуаций. Замечу, что к "белым пятнам" в программе можно отнести отсутствие древнегреческой литературы.

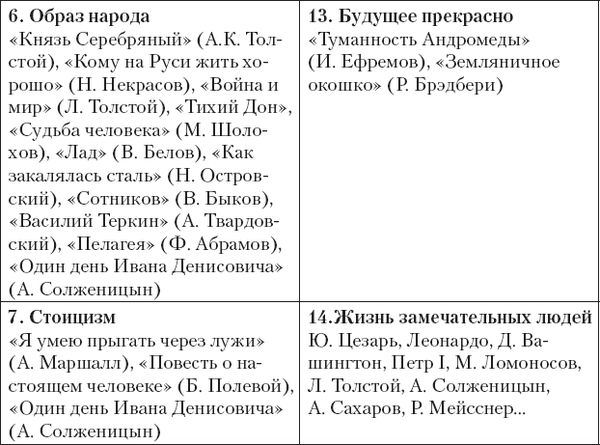

Заполнить "белые пятна" я попытался в этой тематической части. Ее содержание видно из таблицы. Оно не вызовет, надеюсь, у педагогов принципиальных возражений. Дискуссионным может быть только вопрос о выборе приоритетов. На мой взгляд, приоритета три (п/п. 2, 3, 4). Эти произведения предлагается включить в КИМ для сдачи ЕГЭ за среднюю школу. Остальное – изучать факультативно.

1. Древнегреческая литература

Как известно, мир Античности – один из китов, на которых стоит духовная культура любого европейского народа, а стало быть, и русская культура. Вспомним, как Пушкин сетовал, что плохо знает "греков". В России изучение Античности в классической гимназии было отменено в конце XIX в. Одним из тех, кто готовил к этому общественное мнение, был Чехов, высмеивавший изучение античной литературы. И вместо мира героев Чехов создал в своих книгах мир пигмеев. После него литература потеряла масштаб, о котором сказал О. Мандельштам:

Есть ценностей незыблемая ска́ла,

Над скучными ошибками веков.

"В сложном и усложняющемся мире простота не может не привлекать. Античная простота – это вовсе не первобытная примитивность житейских условий и образа жизни… а органическая уверенность в себе здорового интеллекта, здорового чувства, уверенность в своем праве (и в своей обязанности) решать и судить".

Клянусь Зевсом! Школьников надо знакомить с Гомером ("Илиада"), Эсхилом ("Скованный Прометей"), М. Аврелием ("К самому себе"), Лукианом ("Икароменипп, или Заоблачный полет"). Последние две короткие вещи читаются особенно легко и с интересом. М. Аврелий говорит о моральных категориях так ясно и доходчиво, как это мог только античный человек. Об этом каждый ребенок должен бы слышать в семье, но, клянусь Зевсом, не слышит. "Икароменипп" – сатира, но какая! – легкая, с фантазией, а не оскорбительно-бытовая, как у Гоголя. Есть и познавательное значение. После этой книги ученик сможет лучше представлять себе Зевса и остальных небожителей. Это важно. Ведь впечатление очевидца от посещения Олимпа, что ни говорите, лучше всяких мифов.

2. Любовь, семья, дети

В национальных литературах есть эталоны: "Дафнис и Хлоя", "Ромео и Джульетта", "Страдания молодого Вертера", "Сага о Форсайтах", "Унесенные ветром", повести Тургенева, "Война и мир". Непревзойденной вершиной в этой теме является "Сага". Конечно, в школе изучать "Сагу" невозможно. Но, к счастью, есть выход. Это – "роман в романе", история семьи Бикетов [17]. По всем статьям этот фрагмент подходит для подростков: линейный сюжет, два главных героя, небольшой объем, прекрасный стиль и т. д. Любовь, ревность, самопожертвование, драматизм и счастливый конец – а что еще надо, чтобы юноша или девушка сопереживали героям и "мотали себе на ус"?

В "Унесенных ветром" есть все: "любовь, семья, дети", но еще много чего. Но это – не детская книга, а жаль. Жаль еще потому, что образы Мелани и Скарлетт есть, может быть, лучшие женские образы в мировой литературе. Замечу, что вся Америка "сходила с ума" (именно, что вся) после просмотра двух фильмов: "Унесенные ветром" и "Пролетая над гнездом кукушки". Кинозрители устраивали стихийные обсуждения сразу после выхода из кинотеатра. Поистине только народ может быть настоящим судьей в оценке значимости книги или кинофильма.

Знаток творчества Брэдбери подтвердит, что рассказы "И все-таки наш", "Электрическое тело пою" – в теме. На мой взгляд, эти два рассказа "весят" больше, чем десятки толстых романов.

3. Труд, творчество, наука

Эта тема в русской литературе – Золушка. А ей бы надо быть принцессой. В XIX в. дворянские писатели изображали крестьянский труд как повинность, как страдание. Есть одно исключение – Г. Успенский ("Романтика земледельческого труда"). К сожалению, это – публицистика. В XX в., когда труд был провозглашен "делом чести, доблести и геройства" (большой плюс советской власти), его изображали только как общественно-полезную деятельность, а не внутренний процесс. На этом почти пустом поле одиночками виднеются фигуры Твардовского, Трифонова, Белова, Абрамова – тех, кто коснулся темы труда. Я думаю, что эти праведники прогуливаются сейчас по райским кущам и ведут дружеские беседы.

Итак, на два века русские дети были лишены изучения в школе книг, содержащих романтику труда и созидания. Это означает, что десятки поколений не получили высоких образцов, достойных подражания. Не кажется ли вам, Читатель, что этот факт (и не только этот) повлиял на отношение к труду в современной России? Сейчас, в эпоху высоких технологий, стало ясно, что в стране нет инженерного и научного драйва как явления, что мы умеем (умели?) либо "вкалывать", либо осуществлять общенациональные проекты ("космос", "оборонка", "переброс" рек и т. п.), а сейчас умеем только торговать и добывать нефть и газ. Катастрофически не хватает творцов, способных изобретать, а не заимствовать чужое и доводить свой продукт до эстетического совершенства, будь это политическое действие, речь президента, компьютер, компьютерная программа, хирургическая операция, автомобиль, водопроводный кран, попсовая песня. Дело не только в нашей конкурентной слабости в мире. Хуже – в ориентации на деньги одновременно с отсутствием профессиональной гордости. Вот контрпример. Мой приятель, будучи в "европах", нетактично спросил тамошнего инженера: "Ну, сколько ты получаешь?" Ответ: "Это неважно. Я лучший специалист в своем деле в стране!" Комментарии излишни.

Что делать, чтобы с младых ногтей привить любовь к труду? Очевидно, надо начинать с семьи, а в школе воспитывать детей на литературе, воспевающей романтику труда. В первую очередь надо обратиться к американской литературе: "Эрроусмит", "Охотники за микробами", "Аэропорт" и т. п. Дидактика в них воспринимается сердцем, и скучные нравоучения не требуются. И еще: если бы я командовал на ТВ, то организовал передачи, посвященные С. Джобсу. Это был бы пример для подростков, пример Труда и Успеха. Именно в таком порядке.

4. "Все победят только лишь честь и свобода"

О чем идет речь? О том, что в азарте построения правового государства в современной России забыли про вечные ценности и добродетели. Нос вытащили, хвост увяз. Чтобы вопрос не выглядел отвлеченно, приведу примеры.

"Капитанская дочка" с эпиграфом "Береги честь смолоду". У Пушкина, как всегда, все ясно – Гринев сберег честь солдата и честь мужчины.

Лермонтовский купец Калашников гордо отвечает Грозному, который дает ему шанс спасти жизнь: "А убил я его волею вольною. А за что, про что не скажу тебе, скажу только Богу единому!" Плохо то, что скорее всего современный ученик, не имеющий понятия о чести, недоумевает, почему богатый купец не нанял киллера.

В "Войне и мире" граф Болконский напутствует сына, уходящего на войну: "Мне страшно больно будет, если ты погибнешь, но если узнаю, что повел себя не как сын Николая Болконского, то мне стыдно будет". Так понимал честь вельможа екатерининской эпохи.

Еще один случай, но уже из жизни, описал С. Залыгин. Когда он случайно увидел список расходов, составленный начальником географической экспедиции – офицером царской армии, то удивился. Список на одном листе был прост донельзя. Залыгин спросил у участника экспедиции: "А как бы оправдывался этот офицер, случись недостача?" Ответ был таков: "Он расплатился бы своими деньгами, а если бы не смог, то застрелился". Честь и репутация для этого офицера были дороже жизни. Современный человек предпочел бы "срок" или "откупился". Не так ли?

Д. Набоков вспоминает нравы в дореволюционной деревне. В частности, описывает уличные драки мальчишек. В них соблюдались правила, нарушение которых считалось большим позором. Например, старшему из двух бойцов могли привязать руку к туловищу, чтобы уравнять шансы, бить лежачего категорически запрещалось и т. д. [15].

Поразительный поступок на современный взгляд описал митрополит Антоний Сурожский. Их семья, попав в Европу перед войной 1914 г., бедствовала из-за безработицы. Отец, высокообразованный человек, мог бы найти хорошее место. Но он не сделал этого! Он посчитал, что происхождение и образование не должны давать ему преимуществ перед простыми людьми, и нанялся чернорабочим на завод.