В тех случаях, когда взрослые недовольны ими, отстраненные учащиеся, выслушав замечание, пытались объяснить свое поведение. Если же действительно допускали какую-то ошибку, то обычно не извинялись и не просили прощения, но ошибку запоминали и обычно не повторяли. Кстати, ошибки учителей или их промахи они тоже запоминают лучше, чем доминирующие или уступчивые дети. Поэтому работа с отстраненными учащимися требует от педагога особого такта, самокритичности и внимания.

Таким образом, отстраненные школьники отличаются от уступчивых и доминирующих школьников трудностями установления контакта и доверительных отношений. С одной стороны, они замкнуты и отгорожены, с другой – стремятся к эмоциональному общению, но быстро от него устают. Этим детям легче освоить учебную деятельность, так как преобладающими мотивами у них являются познавательные мотивы учения. Однако неадекватная самооценка и стремление сохранять дистанцию в отношениях с окружающими, настороженное отношение ко всему новому препятствуют их благополучному вхождению в школьную жизнь.

Вопросы и задания для закрепления материала

1. Перечислите главные проблемы младших школьников отстраненного типа поведения.

2. Чем отличаются отстраненные первоклассники от третьеклассников с тем же типом поведения?

3. Влияет ли семья на развитие отстраненного типа поведения?

4. Чем отличается отношение отстраненных школьников к учителю от отношения к нему других детей с намечающимися характерологическими особенностями?

5. Назовите сильные стороны в характере детей с отстраненным типом поведения.

Примечания

Захарова А.В. Психология формирования самооценки. Минск, 1993.

Напомним, что "Анкета для родителей" построена в соответствии с типологией акцентуированных характеров А.Е. Личко.

Задание нарисовать несуществующее животное давалось в том случае, если ребенок оказывался в кабинете психолога случайно, вне связи с проводившимся обследованием.

Полностью сохранено правописание автора.

2.5. Отличительные признаки поведенческих типов

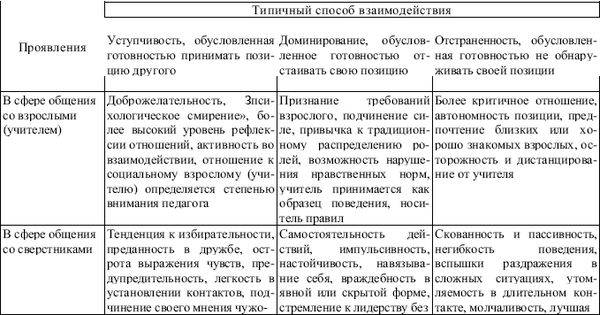

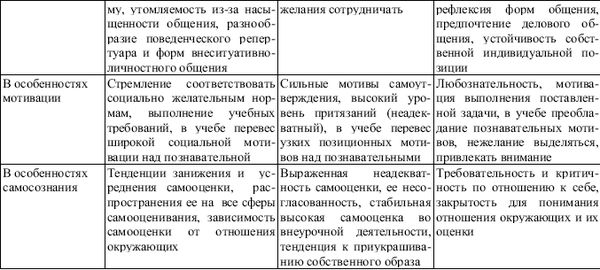

Итак, в младшем школьном возрасте у детей с намечающимися характерологическими особенностями выделяются три типичных способа взаимодействия с окружающими. Они определяют сходство в индивидуальных особенностях характера и обусловливают выделение трех типов поведения: уступчивого, доминирующего и отстраненного. Такая классификация является одной из возможных и не отменяет изучения и выделения других поведенческих типов в возрасте начальных классов (например, связанных с волевой сферой личности).

Выявленные характерологические особенности свидетельствуют о наличии трех основных симптомокомплексов как в начале младшей школы (первый класс), так и при ее завершении (третий класс).

Отличительные особенности трех симптомокомплексов представлены в табл. 3.

У детей с намечающимися характерологическими особенностями наблюдаются трудности в учении: сниженные адаптационные возможности в период поступления в школу; неумение найти выход в напряженной ситуации; неудовлетворенность отношениями со сверстниками; преимущественное развитие либо социальной, либо познавательной учебной мотивации. Кроме того, все три варианта развития самооценки, соответствующие поведенческим типам, создают и усиливают потенциальную возможность неадекватного самовосприятия.

В каждой из групп указанные трудности проявлялись в специфической форме:

• дети с уступчивым типом поведения чувствительны к проявляемым по отношению к ним симпатии или недоброжелательности, это влияет на их взаимодействие с социальным взрослым; им в меньшей степени свойственно самостоятельное и инициативное поведение; в целом их устраивает средний уровень успеваемости и их удовлетворенность учебной деятельностью зависит от возможности соответствовать школьным требованиям;

• дети с доминирующим типом поведения чувствительны к ограничениям среды и имеют недостаточный опыт в усвоении нравственных норм и образцов поведения; их не всегда принимают одноклассники, что заставляет учащихся расширять круг общения за счет внешкольной среды, дети данной группы более сосредоточены на достижении определенной позиции в коллективе, чем непосредственно на учебном процессе;

• дети с отстраненным типом поведения испытывают коммуникативные проблемы и со сверстниками, и с учителями; их утомляет массовое коллективное взаимодействие; они предпочитают индивидуальные формы работы, а изменения в их самооценке более всего связаны с осознанием отношения сверстников. Однако исследование отразило свойственную детскому возрасту пластичность формирующихся характерологических образований, способность младших школьников перенимать разные способы реагирования и гибко их сочетать. Это свидетельствует о наличии резервов в воспитании детей с намечающимися характерологическими особенностями.

2.6. Устойчивость и изменчивость типов поведения

Отдельные характерологические особенности обнаруживаются уже в дошкольном детстве и затем становятся проблемой в период обучения в младших классах. Уязвимость детей, проявляющуюся в излишней чувствительности, агрессивности или осторожности, отмечают не только родители, но и педагоги. Поэтому, естественно, возникают вопросы: насколько устойчивыми являются типологические характерологические особенности, как проявляют себя в дальнейшем и как связаны с возрастными закономерностями развития?

Для решения этих вопросов младший школьный возраст представляется особенно важным периодом. Обучение в начальных классах – это, как известно, одновременно усвоение норм и правил социальной жизни. Никогда больше ребенок не будет так легко впитывать образцы поведения, предлагаемые ему обществом. Причем опыт, приобретаемый учеником начальных классов, делает ребенка более компетентным и самостоятельным. Он учится соотносить воздействие взрослых, ожидания сверстников и собственные желания и представления. Процесс формирования характера превращается в шлифовку и корректировку способов поведения, приобретаемых в школьной среде, их подгонку под индивидуальные особенности конкретного ребенка.

При переходе в каждый последующий класс отчасти меняется социальная ситуация развития, и это влияет на процесс формирования характерологических особенностей детей. У второклассников по сравнению с первоклассниками завершается адаптация к школьным требованиям, социальная ситуация развития стабилизируется и в качестве ведущей утверждается учебная деятельность. При переходе в среднее звено обучения, в пятом классе, существенно трансформируется вся система взаимоотношений, в которую были включены дети. Появляется много новых учителей, происходит перегруппировка по классам или даже смена школы. Детей могут временно поместить в санаторий или отправить за границу, поскольку они стали более самостоятельными и родители не боятся временно отлучить их от семьи. Более того, у пятиклассников в отличие от учащихся третьих классов меняется тип ведущей деятельности. Ею становится общение со сверстниками. Соответственно в действие вступают другие возрастные закономерности, что усложняет картину развертывания характерологических черт.

Однако динамика характерологических изменений тесно связана с тем, насколько близки поведенческие типы ребенка и его родителей. При их сходстве, как показывают наблюдения, намечающиеся характерологические особенности школьников являются более устойчивыми. Попытки воздействовать на них убеждают, что влияние взрослых способно сглаживать наиболее яркие и выпуклые черты, но добиться их исчезновения полностью не удается. Дети слушают обращенные к ним слова, вместе с воспитателями или родителями рассуждают о своем поведении – и по-прежнему применяют свойственные им формы уступчивого, доминирующего или отстраненного типа поведения. Результаты исследования показали, что и через год после первого обследования ведущий поведенческий вектор сохранился у подавляющего большинства школьников с намечающимися характерологическими особенностями, хотя степень выраженности определенного типа поведения у учащихся была разной. Таким образом, значительные изменения (вплоть до смены типа поведения) в младшем школьном возрасте достаточно редки. В нашем исследовании отмечены лишь три случая, когда школьная среда способствовала смене исходного вектора (отстраненного в двух случаях и доминирующего – в одном) у второклассников на вектор уступчивого поведения. У пятиклассников наблюдался только один случай изменений, когда в равной степени стали проявляться сразу два вектора. Но у пятиклассников проявилась другая интересная тенденция. В условиях совместной деятельности со сверстниками у большинства пятиклассников наблюдалось сглаживание характерологических особенностей. Поведение, прежде всего, отстраненных и уступчивых школьников приобретало смешанные формы в процессе совместного со сверстниками выполнения общего задания.