Мнемоника.

На вечере самодеятельности один из участников имел наибольший успех. Его фокус состоял в следующем: он предложил всем по очереди не очень быстро называть какое-либо слово и каждому запомнить или даже записать номер, каким по счету он назвал свое слово. Сорок восемь человек ему сказали сорок восемь слов. Потом он попросил всех вразбивку называть свое слово, и каждому безошибочно сказал, каким по порядку оно было в первый раз названо. После этого предложил каждому, также вразбивку, назвать свой номер и говорил (правда, раз ошибся) его слово.

Секрет его памяти был прост. Этот человек еще в детстве хорошо заучил полсотни слов и парных к ним чисел: стул - 1, стол - 2, улица - 3 и так далее до пятидесяти. Когда кто-либо говорил слово, он его сразу связывал ассоциацией в фразу с тем словом, номер которого надо было запомнить. Первый человек ему сказал "рояль", и он сразу связал: "На рояле играют, сидя на стуле". Третий ему сказал "штаны". Ну ясно же: "Без штанов на улицу не пойдешь".

Когда ему потом назвали "рояль", ему нетрудно было вспомнить связанное в фразу с роялем слово "стул", а что "стул" - это номер 1, он давно и хорошо знал. Так же он вспоминал слово по названному номеру. Например, когда ему сказали "три", он, зная, что 3 - "улица", легко вспомнил и слово "штаны".

Это пример применения так называемой мнемоники - специальных искусственных приемов запоминания с использованием ассоциативной памяти. Напомню, что Мнемозина в Греции была богиней памяти. Вот несколько примеров мнемоники, кроме приведенного выше.

Число π (пи) с помощью мнемоники можно записать до десятого знака по числу букв (с учетом старого правописания, то есть с твердыми знаками) стишка, не очень складного, но зато легко запоминающегося:

Кто и шутя и скоро пожелаетъ

Пи узнать число, ужъ знаетъ

или до шестого знака:

Это я знаю и помню прекрасно.

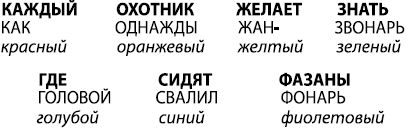

Порядок основных цветов в спектре легко запомнить по первым буквам фраз:

Известны мнемонические приемы, используемые при запоминании дат рождения русских классиков: Пушкин родился за один год до начала XIX столетия, Гоголь был на десять лет моложе Пушкина, а Лермонтов - на пять лет моложе Гоголя: он родился в 1814 г., а умер в 1841 г. (14–41). Тургенев родился в 1818 г. (18–18).

Мнемоника памяти не развивает, но она иногда помогает смысловому запоминанию. Однако ассоциативная память может и подвести человека, как это описано Антоном Павловичем Чеховым в рассказе "Лошадиная фамилия". Я не думаю, что все читатели, знающие этот рассказ, вспомнят, прочтя эти строки, что речь в нем шла о фамилии Овсов.

Как улучшить память.

Все хотели бы это сделать, но не всякий знает, что для этого нужно.

А первое и главное здесь правило гласит: чтобы развить память, ее надо развивать. И это не тавтология, не "масло масляное". Многие ведь хотят сначала улучшить память, а уже потом начать ее применять. Ничего не выйдет. Только все время тренируя, нагружая и используя память, все время запоминая, воспроизводя запомнившееся раньше и вновь запоминая, можно совершенствовать свою память.

Кроме этого, есть несколько, я бы сказал, частных правил, полезных только тогда, когда выполняется главное.

Повторение - одно из наиболее существенных условий прочного запоминания. Эта мысль отразилась в старой пословице: "Повторение - мать учения". Но, как показали специальные опыты, далеко не всякое повторение приводит к положительным результатам: для этого оно должно быть осмысленным и целенаправленным. При повторении материал следует рассматривать каждый раз как бы с других точек зрения, увязывая уже известные факты с новыми, иначе он быстро надоедает и к нему пропадает всякий интерес. Механическое повторение, как уже говорилось, является малопродуктивной зубрежкой.

Вот что надо иметь в виду при заучивании. У некоторых наиболее продуктивно для этого вечернее время, у других - утро. Наименьший эффект дает заучивание днем, среди других дел. Целесообразнее всего запоминать под вечер и повторять на следующее утро.

Заучивать материал необходимо сперва насколько можно медленно, чтобы облегчить его осмысливание и чтобы могли возникнуть необходимые связи, а затем - более быстро. Если нужно запомнить материал, не связанный между собой и довольно обширный по объему, лучше разбивать его на небольшие группы, объединенные по какому-либо признаку. Например, чтобы быстрее заучить сорок названий, разделите их на четыре-пять групп, возможно более однородных; в крайнем случае их можно сгруппировать хотя бы по одинаковой первой букве.

Скорее запоминается то, что объединено какой-либо одной мыслью в тематическое целое. Поэтому, заучивая стихи, слова песни, не надо зубрить каждую строчку отдельно.

Наконец, можно указать еще на такие возможности укрепления памяти. Это правильный режим дня и работы; умение систематически вести свои записные книжки. Известно, что записная книжка - второй мозг культурного человека. Надо помнить: все, что улучшает здоровье и самочувствие, повышает и продуктивность памяти.

Гиперспособности и "пасынки школы".

- Мне уже шестнадцать лет, и нет у меня пока никаких талантов. Значит, ничего хорошего из меня уже не выйдет, - сказал, вздохнув, Сережа.

Действительно, выдающиеся музыкальные, художественные и литературные таланты, бывает, проявляются уже в раннем детстве. Моцарт с четырех лет играл на клавесине, в пять лет уже сочинял, в восемь - создал первую сонату и симфонию, а в одиннадцать - первую оперу. Глинка в семь-восемь лет устраивал перезвоны, развешивая в комнате тазы. Музыкальные слух и память уже у двухлетнего Римского-Корсакова были замечены.

Трехлетний Репин вырезал из бумаги лошадок, а в шесть лет уже рисовал красками. Серов с трех лет лепил, а в шесть - рисовал с натуры. Суриков также рано увлекался рисованием, и, по его словам, в лица еще с детства вглядывался: как глаза расставлены, как черты лица составляются. Пушкин уже семи-восьмилетним мальчиком писал стихи и даже эпиграммы по-французски.

Такое раннее проявление талантов в психологии называется гиперспособностями.

Но несравнимо большее число детей, поражавших своей одаренностью, так называемых "вундеркиндов", оказалось в дальнейшем пустоцветами.

Вместе с тем было немало лиц, оставивших глубокий след в истории культуры и науки, талант которых проявился не сразу, иногда и весьма поздно. Так, у Врубеля это произошло, когда ему было двадцать семь, а у Аксакова еще позже - в пятьдесят лет.

Не менее поучителен пример Чайковского. Абсолютного слуха у него не было, на плохую музыкальную память композитор сам жаловался, на рояле играл бегло, но не столь уж хорошо, хотя и музицировал с детства. Композиторской деятельностью Чайковский впервые занялся, уже окончив училище правоведения. И, несмотря на это, он стал гениальным композитором.

А сколько было ошибок в оценках способностей! Сколько было "пасынков школы"!

Физики Франклин и Пьер Кюри, изобретатели Уатт, Морзе и Эдисон, биолог Линней, философы Спенсер, Герцен, Белинский, писатели и поэты Вальтер Скотт, Бернс, Байрон, Эдгар По, Гоголь и даже Ньютон, Дарвин и Лобачевский считались в школе неспособными учениками. Шаляпина "по неспособности" не приняли в хористы!..

Так что не прав был Сережа. В шестнадцать лет, да и значительно позже, у человека нет никаких оснований говорить: "Ничего хорошего из меня уже не получится". Можно говорить только: "Ничего хорошего из меня пока еще не получилось".

Однако все же, чем раньше человек найдет свое призвание, то есть тот род труда, который ему больше нравится, к которому у него есть стремление, в котором он будет работать с увлечением и успехом, тем лучше. А для этого надо не только иметь представление о различных профессиях, но и о себе самом, о своих способностях к различным профессиям.

Талант и характер.

Между талантом и характером есть не всеми понимаемая связь: способности к определенной деятельности, развившиеся до таланта, становятся характером. Все привыкли говорить:

- Чайковский - талантливый музыкант;

- Репин - талантливый художник;

- Чкалов - талантливый летчик.

Но биографии их, как и многих других талантливых личностей, позволяют с полным научным правом сказать:

- Чайковский по характеру музыкант;

- Репин по характеру художник;

- Чкалов по характеру летчик.

И напрасно вам это режет ухо!

Характер и судьба.

Говорят, что история человека - это его характер. Но не менее верно и то, что характер человека формируется в его деятельности, в той "дороге", по которой он идет.

Существует восточная поговорка: посеешь поступок - пожнешь привычку, посеешь привычку - пожнешь характер, посеешь характер - пожнешь судьбу. А вот как определяет эти понятия наука. Поступок - это действие или совокупность действий, общественный смысл которых понятен выполняющему их.

Привычка - это действие, выполнение которого стало потребностью.

Характер - это совокупность наиболее устойчивых психических черт личности, проявляющихся в действиях и поступках человека. Очень метко определил характер известный психолог Борис Герасимович Ананьев (1907–1972). Он считал, что характер - это такое проявление личности, "которое выражает основную жизненную направленность и проявляется в своеобразном для данной личности образе действий".

Что же такое "судьба", никому достоверно неизвестно, но есть такая пословица: "Всяк кузнец своего счастья".