Рис. 2.12. Трихомонады и другие жгутиковые паразиты

Трихомонад обнаруживают при микроскопии нативных или окрашенных мазков или соскоба ротовой полости (с зубов, десен, из очагов воспаления п нагноения), в бронхиальной слизи и мокроте. Выявляемость увеличивается при использовании метода посева на питательные среды.

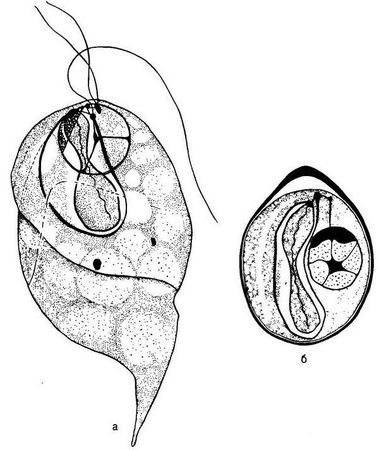

Мочеполовая (влагалищная) трихомонада имеет грушевидное тело длиной 14–30 мкм (см. рис. 2.12, рис. 2.13). На переднем конце тела расположены 4 жгутика и ундулирующая мембрана, доходящая только до середины тела. Ближе к переднему концу тела находится ядро. Сквозь все тело проходит осевая нить (аксостиль), выступающая на заднем конце в виде шипика. Цитоплазма содержит вакуоли.

Цист не образует. В окружающей среде быстро погибает. Играет заметную роль в патологии мочеполовой системы, особенно у женщин. Наблюдается и длительное бессимптомное носительство, чаще у мужчин. Основными симптомами заболевания, которое называется мочеполовой трихомоноз, являются зуд, боль, жжение, серозно-гнойные выделения (белки).

Трихомонады этого вида передаются половым путем. Они не могут переселиться во влагалище из кишечника, так как мочеполовая и кишечная трихомонады – разные виды с разными требованиями к условиям обитания.

Диагноз ставят при обнаружении трихомонад в нативных и окрашенных по Романовскому препаратах. Готовят их из выделений мочеполовых путей и осадка мочи (полученной катетером) после ее центрифугирования (см. 9.2).

При отрицательных результатах микроскопии в ряде случаев (подозрение на носительство, контроль после лечения и т. п.) применяют метод посева на питательную среду, серологические методы.

Непатогенные жгутиковые кишечника

В испражнениях человека можно обнаружить еще некоторые виды жгутиковых, не патогенных для человека, но требующих умения лаборанта отличить их от трихомонад Чаще всего встречаются хиломастикс (Chilomastix mesnili), имеющий грушевидное тело, как бы перекрученное по оси, длиной 7–20 мкм Задний конец тела заострен, на переднем конце - 4 жгутика.

Движение более упорядоченное, поступательное и замедленное, чем у трихомонад. Ундулирующей мембраны нет. Цисты имеют характерную форму кувшинчика размером 6–10 мкм, с толстой оболочкой (рис. 2.14). Обитают в толстом кишечнике, в жидких испражениях могут встретиться в большом количестве.

Встречаются еще некоторые виды жгутиковых, отличающихся от трихомоиад мелкими размерами (4–8 мкм) и отсутствием ундулирующей мембраны (см.

Рис. 2.14. Хиломастикс.

Глава 3. Класс споровики (Sporozoa)

У споровиков в процессе полового цикла размножения при слиянии мужской и женской половых клеток образуется спора (циста), в которой формируются спорозоиты. Затем различными путями спорозоиты передаются от одного хозяина к другому.

Малярийные плазмодии

Виды.

Плазмодии, вызывающие у человека малярию, относятся к четырем видам:

1. Plasmodium vivax – возбудитель трехдневной малярии;

2. Plasmodium malariae – возбудитель четырехдневной малярии;

3. Plasmodium falciparum – возбудитель тропической малярии и

4. Plasmodium ovale – возбудитель малярии, типа трехдневной (овале).

Возбудителя малярии человека впервые обнаружил французский ученый А. Лаверан (1880).

Жизненный цикл.

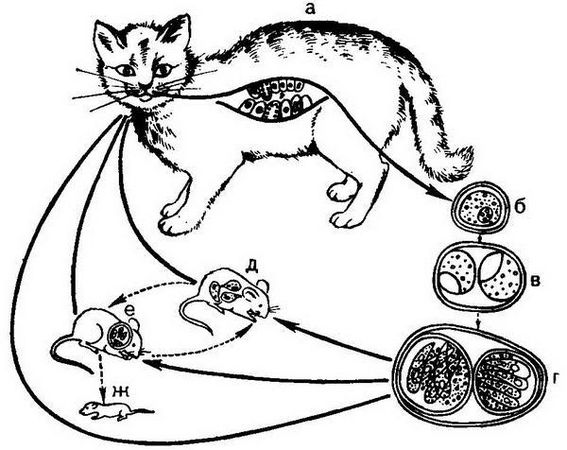

Малярийные плазмодии проходят две стадии развития:

1. бесполую (шизогонию, от греч. schizen – делиться) в организме человека

2. половую (спорогонию) в организме переносчика – самок малярийных комаров рода Anopheles (рис. 3.1 и 3.2 на цв. вклейке).

При кровососании зараженный малярийный комар вместе со слюной вводит в ранку спорозоиты – веретенообразные, чуть изогнутые образования длиной 11–15 мкм. С кровью они попадают в клетки печени, где развиваются и делятся (тканевая, или экзоэритроцитарная, шизогония).

Образовавшиеся в результате деления в клетках печени молодые паразиты (мерозоиты) поступают в кровь и проникают в эритроциты – наступает эритроцитарная шизогония.

С наступлением эритроцитарной шизогонии развитие P. falciparum и P. malariae в печени прекращается. Однако у P. vivax и P. ovale часть спорозоитов сохраняется в печени ("дремлют") и в дальнейшем, активизируясь, вызывает отдаленные рецидивы болезни (А. Я. Лысенко и др.).

Мерозоиты, проникшие в эритроциты, превращаются в трофозоиты (растущие формы), а последние – в шизонты (делящиеся формы). Шизонты в процессе деления дают новое поколение мерозоитов, которые в свою очередь проникают в другие эритроциты. Указанный цикл развития в эритроцитах составляет 72 ч для P. malariae или 48 ч для остальных видов.

В некоторых эритроцитах развиваются мужские и женские половые формы – гамонты. Они завершают свое развитие, только попав в организм комара с кровью в течение 7–45 сут в зависимости от температуры окружающего воздуха. В результате в слюнных железах малярийного комара скапливаются спорозоиты, и такой комар становится способным вновь заражать людей.

Малярия

Клиническая картина.

Малярийные плазмодии вызывают у человека тяжелое заболевание – малярию. Инкубационный период в зависимости от вида малярии равен 8–25 дням, при трехдневной малярии может достигать 8–14 мес.

Для малярии типичны приступы лихорадки, которые наблюдаются в момент выхода мерозоитов из разрушенных эритроцитов. Начало болезни острое, утром или днем быстро повышается температура тела, сопровождаемая ознобом. Через несколько часов температура тела быстро снижается, нередко до 35–36°С с появлением обильной потливости и слабости.

Число приступов малярии без лечения достигает 10–15, после их прекращения паразиты обнаруживаются в крови еще в течение некоторого времени (носительство). Через несколько недель или месяцев могут возникнуть рецидивы, У больных наблюдаются анемия, истощение, увеличиваются печень и селезенка.

Наиболее тяжело протекает тропическая малярия, температура тела может держаться на высоком уровне в течение нескольких дней.

Осложнения чаще наблюдаются при тропической малярии. Это – малярийная кома, быстро прогрессирующая и без срочного лечения приводящая к смерти, и гемоглобинурийная лихорадка. Последняя возникает у лиц с повышенной склонностью эритроцитов к гемолизу, как следствие генетически врожденного дефицита фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. После приема некоторых противомалярийных препаратов (хинин, примахин и др.) у больного повышается температура тела, появляются боли в области печени, селезенки, поясницы. Моча приобретает цвет черного кофе (рис. 3.10 на цв. вклейке), содержит гемоглобин, белок. Развивается гемолитическая желтуха. Летальность достигает 30 %.

Малярией болеют люди всех возрастов, в том числе грудные дети, у которых клиническая картина может значительно отличаться от типичной. Возможно носительство.

Длительность течения малярии, включая рецидивы и носительство, 2–3 года при трехдневной, 6–12 мес при тропической и 2–4 года при малярии овале.

При четырехдневной малярии больные выздоравливают обычно в течение 2–3 лет, но носительство в отдельных случаях может продолжаться до 50 лет. Описаны рецидивы четырехдневной малярии после травмы или хирургической операции спустя 10–20 лет после первичного заболевания.

При заражении через кровь донора заболевание наступает спустя 6–25 дней. Прививная четырехдневная малярия может протекать атипично, проявляясь спустя несколько недель или даже месяцев после заражения.

Диагноз.

Достоверный диагноз ставится лишь при нахождении паразитов в крови больного. Готовят мазок и толстую каплю крови (см. 9.1).

Различные стадии развития малярийного плазмодия обнаруживаются в крови при ее исследовании в разные фазы приступа болезни. Озноб и повышение температуры тела соответствуют распаду морул и освобождению мерозоитов. В период жара (при высокой температуре тела) мерозоиты проникают в эритроциты и образуют кольца. При стихании приступа и снижении температуры тела в крови обнаруживаются амебовидные трофозоиты, в промежутке между приступами при нормальной температуре тела – взрослые трофозоиты, перед приступом – делящиеся шизонты и морулы. Такая последовательность проявляется не всегда.

Кровь для исследования берут во время приступа или в межприступном периоде, при первом же подозрении на малярию, до назначения противомалярийных препаратов.

При небольшом содержании плазмодиев в крови, ограниченности времени исследования обнаружить паразитов в тонком мазке трудно. Поэтому обязательным является исследование толстой капли крови, где одно поле зрения соответствует примерно 50 полям зрения мазка и за одно и то же время просматривается гораздо больший объем крови, чем в мазке.

Исследование толстой капли должно предшествовать просмотру мазка. За одно и то же время эффективнее просмотреть несколько препаратов, чем один (рис. 3.11 на цв. вклейке). Кровь следует брать у больных дважды в течение суток или в течение 2 – 3 сут подряд. Повторные отрицательные результаты исследования позволяют снять предполагаемый диагноз малярии. Это положение определяет большую ответственность лаборанта за достоверность анализа.

Рекомендуют (А. Я. Лысенко и др.) при направлении в лабораторию для исследования на малярию указывать: "был в тропиках", "был в очаге малярии", "переливание крови". Это служит сигналом лаборанту для особо тщательного исследования.