г

Рис. 41

Этот вариант был заметно лучше предыдущего (см. рис. 40), но характеризовался выраженной фиксационной слабостью. Кроме того, было ощущение, что правильное воздействие должно быть более эффективным. Эти варианты (см. рис. 41, a-г) были отвергнуты полностью.

Учитывая законы постурологической регуляции (4, 6, 9, 26, 33), мы стали проводить отдельное тейпирование большого и второго пальцев кисти. Поскольку результаты были заметно лучше, то мы еще больше усилили тейпинг большого пальца, использовав по два отдельных коротких тейпа для двух отдельных мышц: extensor pollicis brevis et longus (рис. 42).

Рис. 42

Помимо этого, обязательно проводится тейпирование всей задней группы мышц предплечья. Таким образом, достигаются сразу несколько целей: 1) лучшая фиксация тейпов, наложенных на пальцы; 2) суммационная стимуляция всей группы на фоне стимуляции сухожильных рецепторов Гольджи; 3) пролонгированное действие проводимого тейпинга; 4) потенцирование программы регуляции данного движения (так, при гемипарезах отдельное тейпирование здоровой верхней конечности приводит к появлению динамики в симметричной; совместное тейпирование дает более выраженный ответ в пораженной верхней конечности). Этот вариант оказался наиболее эффективным.

Пока мы говорили только о мышцах предплечья и кисти. Не будет лишним показать несколько вариантов тейпирования верхней конечности и дать сравнительную характеристику.

Вариант, показанный на рис. 43 а, б, был применен с целью тейпирования всей соответствующей диагонали Буске (миофасциального меридиана), или так называемой диагонали PNF Flex-Abd-Eг.

а

б

Рис. 43

Выраженным положительным действием в большинстве случаев подобный вариант не обладает. Однако пробное тейпирование провести всегда стоит, особенно если другие подходы дают незначительную динамику, потому что именно оно может оказаться исключительно эффективным. Эффективность данного варианта строго индивидуальна и иногда очень ярко выражена.

Следующий вариант (рис. 44, а-г) дал более эффективную динамику в своей части случаев. Обратите внимание на отличия от предыдущего примера (см. рис. 43): а) отдельный тейпинг задней группы мышц предплечья; б) отдельный тейпинг задней группы мышц плеча; в, г); в) отдельный тейпинг мышц, осуществляющих функцию наружной ротации в плечевом суставе (mm. supra-spinatus et infraspinatus; надостная и подостная мышцы).

а

б

в

г

Рис. 44

Но и в данном случае было ощущение, что должен существовать вариант если не более эффективный, то по меньшей мере равноценный. Была найдена комбинация, которая в некоторых случаях работает лучше (рис. 45, а, б).

а

б

Рис. 45

Проводится отдельный тейпинг большого и второго пальцев и кладется отдельный тейп от середины трехглавой мышцы плеча (m. triseps brachii) до лучезапястного сустава, или середины тыльной поверхности ладони, или основания пальцев на тыльной поверхности ладони. Такой вариант оказался наиболее эффективным. Возможно, это связано с асимметричным (неполным) тейпированием m. triсeps brachii, что приводит к более эффективному включению рецепторного аппарата.

Последний вариант совершенно не исключает других подходов (рис. 42–44, 46). Его хорошо применять в сочетании с другими вариантами или несколько чаще других (если его эффективность выше).

Если достигнутая динамика ниже ожидаемой или если вы работаете не с ДЦП, а, например, с инсультом, где ответ на классический вариант (рис. 46) тейпирования будет намного ниже вследствие патофизиологии поражения, то мы рекомендуем проводить тейпирование с включением всех пальцев кисти (рис. 46, а, б). На рисунках продемонстрировано последовательное применение данного подхода.

а

б

Рис. 46

Пальцы также затейпированы по отдельности с наложением общего тейпа, который увеличивает стимуляцию и вместе с тем улучшает фиксацию.

Варианты тейпирования нижних конечностей

Чтобы вам не пришлось "открывать Америку" заново, специально приведем здесь в том числе и такие варианты, которые были опробованы и отвергнуты нами вследствие своей меньшей эффективности.

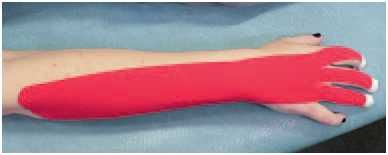

Как и в случае с верхними конечностями, сначала мы тейпировали нижние конечности с пальцами (рис. 47, а, б).

а

б

Рис. 47

Данный вариант в любых интерпретациях не отличался большей эффективностью по сравнению с другими (см. ниже), а иногда казалось, что он имеет некоторые отрицательные стороны. Такую же характеристику можно дать и следующему варианту (рис. 48), от которого мы отказались полностью.

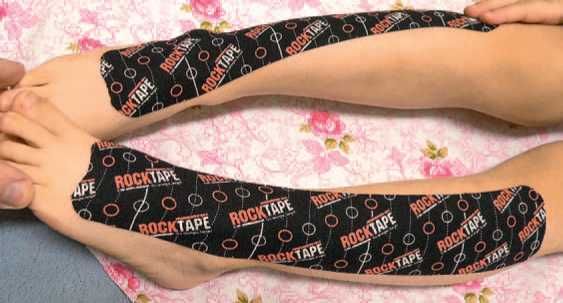

Рис. 48

В демонстрируемом варианте просьба обратить внимание только на то, как затейпированы пальцы ног. Тейпирование m. tibialis anterior будет оговорено ниже.

В данном варианте в тейпе с целью улучшения фиксации вырезались отверстия для пальцев ног. Якорь, который приходился на подошву, выполнялся в различных вариантах: 1) маленький/большой; 2) с натяжением/без натяжения. Как уже сказано, тейпирование такого типа было оставлено.

С учетом предыдущих экспериментов мы перешли к простому тейпированию всей передней группы мышц голени классическим способом (рис. 49), но с интерпретациями, которые были опробованы и оставлены как рабочие.

Рис. 49

Мы экспериментировали со следующими характеристиками работы: 1) общее натяжение тейпа; 2) тип тейпа; 3) градация вариантов натяжения одного тейпа на разных его участках; 4) техника постановки (см. главу 1).

Наиболее часто в клинике ДЦП встречается эквинусная установка стопы, осложненная вальгусной установкой (деформацией) стоп(ы). В таких случаях эффективным оказывается вариант, показанный на рис. 50, а-в. Разный цвет тейпов использован исключительно с целью наглядности демонстрации.

а

б

в

Рис. 50