Диагноз. Явный или манифестный сахарный диабет имеет четко очерченную клинику: полидипсия, полиурия, похудание. При исследовании крови в ней отмечается гипергликемия (натощак уровень глюкозы 5,5 ммоль/л), в моче – глюкозурия (от 2 до 8 %) и ацетоурия. Если симптомы хронической гипергликемии отсутствуют, но при исследовании сахара крови случайно обнаруживается повышение содержания глюкозы, в этом случае для подтверждения диагноза или исключения сахарного диабета проводят тест на толерантность к глюкозе, исследуют колебание сахара в крови в течение суток. При диагностике диабета I типа еще на доклинической стадии заболевания можно выявить аутоантитела к (β-клеткам и к инсулину. Появление антител отмечается задолго до манифестации диабета.

Для экспресс-диагностики (ориентировочного определения гликемии) используются индикаторные полоски "Декстонал", "Декстростикс", "Глюкопрофиль". Для определения сахара в моче – "Глюкотест", "Мультистикс"; кетоновых тел в моче – "Кетостикс".

Лечение. В начальной стадии стационарное лечение, а в дальнейшем диспансерное наблюдение. Основные принципы лечения – диетотерапия, инсулинотерапия, дозированная физическая нагрузка, соблюдение режима дня.

Энергетическую ценность пищи и содержание белков, жиров и углеводов приближают к физиологическим потребностям соответственно возрасту ребенка. Из пищи исключаются сахара и продукты, содержащие легкоусвояемые углеводы, строго контролируется количество хлеба, крупяных и мучных изделий в суточном рационе. Суточная калорийность пищи распределяется следующим образом: на завтрак 30 %, на обед 40 %, на полдник 10 %, на ужин 20 %. За счет белка покрывается 15–16 % калорий, за счет жира – 25 %, за счет углеводов – 60 %. Прием пищи 5–6 раз – 1-й и 2-й завтраки, обед, полдник, 1-й и 2-й ужины. Это положение следует соблюдать в связи с необходимостью назначения препаратов инсулина у абсолютного большинства больных детей. Как самостоятельный метод лечения диета используется в детском возрасте лишь при латентных или маломанифестных формах заболевания.

Инсулинотерапия является основным методом лечения большинства форм сахарного диабета (I тип) у детей. Используются препараты исулина с различной продолжительностью и эффективностью действия в разные периоды суток. К препаратам короткого действия (8 ч) относятся простой инсулин и суинсулин (свиной). Среднюю продолжительность действия (10–14 ч) имеют препараты: суспензия цинк-инсулина аморфного (семилента), инсулин В, инсулин-рапитард и некоторые другие. К разновидностям инсулина длительного действия относятся: суспензия инсулин-протамина (эффективность 20–24 ч) с максимумом действия в первой половине суток; суспензия цинк-инсулина (лента) с эффективностью 24 ч; суспензия цинк-инсулина кристаллического (ультралента) с эффективностью 24–36 ч. Лечение рекомендуется начинать препаратами короткого действия и быстро переходить на комбинации с инсулином длительного действия в индивидуально подобранных адекватных дозах. Ребенку с впервые выявленным сахарным диабетом в фазе декомпенсации с кетоацидозом назначают инсулин из расчета 0,5–1 ЕД/кг в сутки. Пролонгированные препараты инсулина назначают через 5–7 дней от начала инсулинотерапии. Препараты инсулина вводят подкожно поочередно в различные участки тела (плечи, бедра, ягодицы, область живота и ниже лопаток); он должен быть нагрет до температуры тела; после обработки кожи спирт должен испариться, необходимо пользоваться острой иглой, препарат вводят медленно. Рекомендуется назначение курсов витаминотерапии, ангиопротекторов, желчегонных и гепатотропных средств.

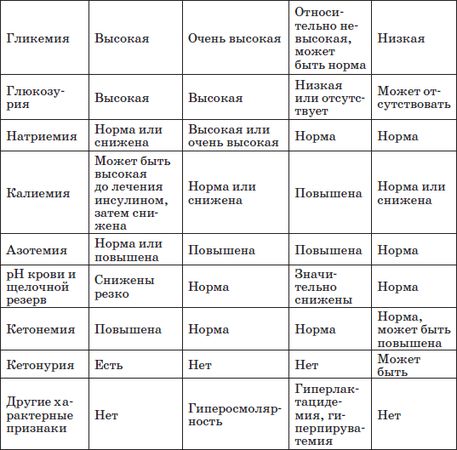

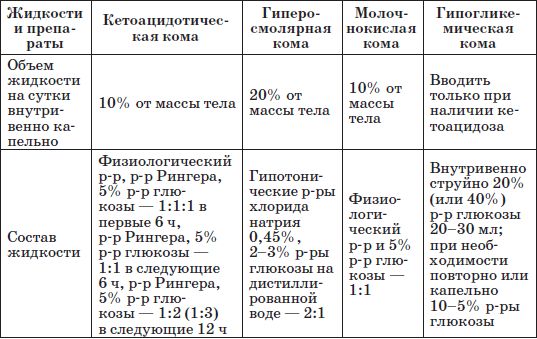

Таблица 25

Принципы неотложной терапии коматозных состояний при сахарном диабете у детей

Ожирение

Этиология. Наиболее признанная классификация (Л.А. Цывильская, Ю.А. Князев) выделяет следующие формы ожирения:

1. Первичное ожирение (конституционально-экзогенная, простая и осложенная, алиментарная формы) – имеется конституциональная склонность к накоплению жира в организме (конституционально-экзогенное) или смещение динамического равновесия "поступление энергии – расход энергии" в сторону первого. В понятие "конституциональное" входят генетические факторы, индивидуальные особенности нервно-гормональной регуляции, своеобразие строения и метаболизма жировой ткани. Эти признаки наследуются. Экзогенное влияние – это отягощенный анамнез (акушерский анамнез матери, асфиксия плода, переедание, малоподвижный образ жизни, инфекции, интоксикации, травмы, операции, пубертатный период, перемена климата и пр.).

2. Вторичное ожирение – вызывается патологическими процессами, ведущими среди них являются церебральные нарушения, гипоталамические расстройства или эндокринные заболевания. Ожирение при этом имеет соответствующее название (ожирение церебральное, гипоталамическое, эндокринное).

3. Смешанное ожирение – развивается вследствие нескольких этиопатогенетических факторов.

4. Редкие формы относятся к смешанному ожирению.

Клиника. Выделяют четыре степени ожирения в зависимости от процентного превышения средней массы тела для данного роста ребенка определенного возраста: I степень – на 15–25 %, II степень – на 26–50 %, III степень – на 51-100 %, IV степень – более 100 %. Быстро прогрессирующим считается течение, когда нарастание массы тела за год превышает нормальный прирост в 2 и более раза. Увеличение массы тела в 1,5–2 раза – медленное прогрессирование. При стабилизации процент превышения массы тела на определенном отрезке времени остается одинаков. Регрессия процесса характеризуется уменьшением процента лишней массы тела.

Конституционально-экзогенная форма самая распространенная, тучность в семьях встречается в 100 % случаев (в здоровой популяции до 15 %). При простой форме конституционально-экзогенного ожирения дети жалоб не предъявляют (I–II степень), течение ожирения медленно прогрессирующее или стабильное. При осмотре никаких отклонений не отмечается. В случае перехода в осложненную форму самочувствие нарушается. Жалоб тем больше, чем длительнее срок ожирения (утомляемость, потливость, головные боли, повышенный аппетит, жажда, раздражительность, боли в области сердца и ногах, сердцебиение, нарушение менструального цикла, отставание в половом развитии). При осмотре определяется выраженное нарушение трофики кожи: мраморность, цианоз, фолликулит, стрии, гиперпигментация кожных складок. Отложение избыточного жира преимущественно в подкожной клетчатке на груди, животе и ягодицах.

При развитии II–III степени ожирения изменяется артериальное давление: вначале отмечается склонность к гипотензии и брадикардии, в последующем – гипертензия и тахикардия. У части мальчиков происходит некоторое запаздывание полового развития, у некоторых девочек – более раннее появление вторичных половых признаков, но при этом менструальный цикл нарушен. Часто выявляется нарушение углеводного (гипергликемия, глюкозурия, нарушение толерантности к глюкозе) и жирового (гиперхолестеринемия, гиперлипидемия) обмена. Нарушение углеводного обмена, возникшее в детстве, у взрослых трансформируется в сахарный диабет. Липидемия приводит к раннему атеросклерозу. Конечным выражением осложненной формы ожирения является вторичный гипоталамический синдром.

Алиментарное ожирение развивается при усиленном нерациональном питании здорового ребенка, встречается редко. Больших степеней ожирения не отмечается, ожирение легко регрессирует при соответствующей диете.

При церебральном ожирении характерно поражение ЦНС, возникшее в антенатальном или постнатальном периоде, снижение интеллекта, двигательные нарушения. Степень ожирения – разная, существует опасность развития самых тяжелых форм. Течение зависит от поражения ЦНС и экзогенных влияний. Гипоталамическое ожирение (первичный гипоталамический синдром) является следствием перенесенных нейроинфекций или травм. Быстро прогрессирует. Клинические симптомы аналогичны вторичному гипоталамическому синдрому. Эндокринное ожирение встречается редко. Ведущими являются эндокринные нарушения. Наиболее тяжелая форма представлена болезнью Кушинга и опухолью надпочечников. Смешанное ожирение, к которому относятся и редкие формы, в своей основе имеет различные сочетания разнообразных причин.

Диагноз. Не представляет трудностей. Для дифференциальной диагностики различных форм необходимо учитывать данные анамнеза, клинические проявления, данные неврологического обследования, консультации окулиста и гинеколога.

Прогноз благоприятен на ранних сроках заболевания и зависит от формы ожирения.