Синдром Картагенера

Это врожденный комбинированный порок развития с триадой симптомов: обратное расположение внутренних органов, хроническая бронхолегочная патология и синусоринопатия.

Этиология. Относится к заболеваниям с аутосомнорецессивным типом наследования с 50-процентной пенетрантностью патологического гена. В анамнезе у больных синдромом Картагенера характерно наличие у родственников хронической патологии бронхолегочной системы и бесплодия у мужчин.

В основе патогенеза – дефект ресничек мерцательного эпителия дыхательных путей, препятствующий их нормальному движению, что приводит к нарушению мукоцилиарного транспорта у больных с данным синдромом. Нарушение одного из основных механизмов самоочищения бронхов приводит к хроническому бронхолегочному процессу, риниту и синуситу.

Клиника. Симптомы возникают в раннем возрасте. После повторных заболеваний верхних дыхательных путей, бронхитов и пневмоний выявляются признаки хронического бронхолегочного процесса. Типично также упорное, трудно поддающееся лечению поражение носоглотки (рецидивирующий синусит, ринит).

Основным типом легочных изменений является ограниченный пневмосклероз с деформациями бронхов (как при хронической пневмонии), однако по сравнению с больными хронической пневмонией у этих детей чаще выявляются двусторонние поражения.

Диагноз синдрома Картагенера устанавливают на основании следующих синдромов:

1) респираторный синдром (кашель с выделением гнойной мокроты);

2) бронхолегочный синдром (укорочение перкуторного звука над отдельными участками легких; стойкие влажные мелкопузырчатые хрипы с обеих сторон);

3) синдром дыхательной недостаточности (одышка в покое и при малой физической нагрузке);

4) симптомы хронической гипоксии (изменения концевых фаланг в виде "барабанных палочек", дистрофия);

5) обратное расположение внутренних органов (декстрокардия, левосторонняя локализация печени);

6) симптомы поражения носоглотки (гнойные выделения из носа, постоянно затрудненное носовое дыхание; гайморит).

Нередко у больных с синдромом Картагенера выявляются другие пороки и аномалии: полидактилия, пороки сердца, почек, гипофункция эндокринных желез и др.

На рентгенограмме легких выявляется обратное расположение внутренних органов, деформация легочного рисунка распространенного характера, могут быть выявлены кистозные образования в легких. На рентгенограмме придаточных пазух носа выявляется снижение прозрачности синусов.

Бронхоскопическая картина – характерная для диффузного гнойного эндобронхита. При бронхографии – деформация бронхов, бронхоэктазы и кисты.

Дифференциальный диагноз проводят с хронической пневмонией, врожденными аномалиями бронхолегочной системы (агенезия, аплазия или гипоплазия правого легкого), при которых сердце смещается в правую половину грудной клетки.

Болезни сердечно-сосудистой системы

Врожденные пороки сердца

Врожденные пороки сердца (ВПС) – это возникшие внутриутробно (на 2-8-й неделе беременности) анатомические дефекты сердца, его клапанного аппарата или его сосудов. Эти дефекты могут встречаться изолированно или в сочетании друг с другом.

Этиология. Отрицательное влияние на процесс формирования сердца чаще оказывают вирусные инфекции (краснуха, корь, паротит, ветряная оспа, полиомиелит и др.), пороки сердца у матери, алкоголизм, наркомания, применение некоторых лекарственных средств, ионизирующая радиация, гиповитаминозы, беременность старше 35 лет, заболевания половой сферы. Одним из немаловажных факторов является также здоровье отца.

Распространенность ВПС составляет 30 % от числа всех врожденных пороков развития. Они занимают первое место по смертности новорожденных и детей первого года жизни. Врожденный порок сердца может проявляться сразу после рождения ребенка или протекать скрыто.

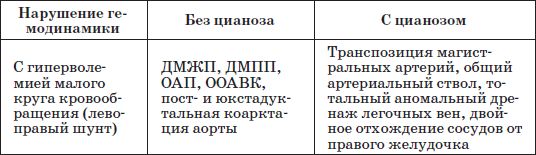

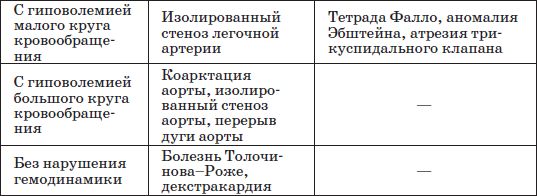

Клиника. Наиболее принятым является деление ВПС на "синие" (с цианозом) и "белые" (без цианоза). Кроме того, все ВПС делятся в зависимости от состояния гемодинамики в малом и большом кругах кровообращения.

Таблица 8

Классификация ВПС по состоянию гемодинамики (Мардер, 1953)

При большом количестве разнообразных ВПС наиболее часто встречаются: дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – составляет около 20 % всех случаев врожденных пороков сердца, дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), открытый артериальный проток (ОАП), коарктация аорты, стеноз легочной артерии, тетрада Фалло и транспозиция крупных магистральных сосудов (ТКС) – по 10–15 % каждый.

В клиническом течении ВПС отмечают четыре фазы.

1 фаза – первичной адаптации, когда в периоде новорожденности и первые годы жизни происходит становление как общей, так и внутрисердечной гемодинамики, приспособление к необычным условиям кровообращения;

2 фаза – компенсации, в которой состояние и физическое развитие ребенка улучшается, так как происходит подключение большого количества компенсаторных механизмов с целью обеспечения существования организма в условиях нарушенной гемодинамики;

3 фаза – мнимого благополучия – это период, который обеспечивается компенсаторными возможностями организма; именно 2 и 3 фазы оптимальны для проведения радикальных оперативных вмешательств;

4 фаза – декомпенсации – характерно истощение компенсаторных механизмов и развитие рефрактерной к лечению сердечной недостаточности, формирование необратимых изменений во внутренних органах.

Клинические проявления ВПС в основном представлены двумя синдромами: артериальной гипоксемии и застойной сердечной недостаточности.

Синдром артериальной гипоксемии может проявляться с рождения. В формировании артериальной гипоксемии при ВПС могут играть роль три основных механизма:

1) внутрисердечный сброс крови справа налево и ее поступление в аорту; 2) сниженный легочный кровоток и уменьшенный легочный возврат артериальной крови к сердцу;

3) разобщение большого и малого кругов кровообращения. При большинстве ВПС цианотического типа артериальная гипоксемия связана с первыми двумя механизмами.

Сердечная недостаточность – это патологическое состояние, при котором сердце не способно обеспечить кровообращение, необходимое для обеспечения потребностей организма. Оно чаще всего развивается либо в связи с повышенной нагрузкой на сердце объемом крови или давлением, либо вследствие снижения сократимости миокарда при гипоксии или воспалительном процессе в сердечной мышце. Основными симптомами сердечной недостаточности являются тахикардия, одышка, признаки застоя по малому или большому кругу кровообращения.

В классификации сердечной недостаточности, разработанной А.С. Шарыкиным (2000 г.) и адаптированной к новорожденным детям, выделяется:

1 степень – умеренные тахикардия и одышка (до 120 % от нормы) в покое или при небольшой физической нагрузке (кормление); печень выступает из-под края реберной дуги по средне-ключичной линии на +3 см. Размеры сердца могут быть не увеличены. С помощью медикаментозной терапии удается добиться компенсации показателей.

2 степень – нарастание тахикардии и одышки до 125–150 % от нормы; печень выступает из-под края реберной дуги более чем на +3 см. Возможны отеки на стопах и на лице, беспокойство, затрудненное кормление, периодически прослушиваются непостоянные застойные хрипы в легких.

Рентгенологически и при ЭхоКГ – заметная дилатация полостей желудочков. Медикаментозная терапия позволяет уменьшить симптомы до уровня 1 степени.

3 степень – тахикардия и одышка достигают 160 % и более, плотная увеличенная печень (более +3 см), периферические отеки и асцит; постоянные застойные хрипы в легких. Ребенок вял, заторможен. Размеры сердца значительно увеличены. Стандартная медикаментозная терапия малоэффективна. Нередко требуется проведение ИВЛ для стабилизации состояния.

4 степень (кардиогенный шок) – артериальная гипотония, декомпенсированный ацидоз, периферический спазм (снижено наполнение капилляров кровью, бледность, холодные конечности), резкое угнетение ЦНС, олигурия. Возможна брадикардия.

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – встречается наиболее часто, причем как в изолированном виде, так и в составе многих других пороков сердца. Среди ВПС частота данного порока варьирует от 27,7 до 42 %. Одинаково часто встречается как у мальчиков, так и у девочек.

Клиника. По размерам дефекты подразделяют на большие, средние и малые.

Мелкие дефекты размером 1–2 мм, расположенные в мышечной части МЖП, называются болезнью Толочинова-Роже. Вследствие хорошей аускультативной картины и отсутствия гемодинамических нарушений для их характеристики уместно выражение "много шума из ничего". Малый дефект в мышечной части межжелудочковой перегородки может не вызывать каких-либо жалоб больного. Однако при обследовании ребенка как бы случайно выявляется грубый скребущий систолический шум с эпицентром в IV–V межреберье слева от грудины.