При раке грудного отдела пищевода выполняют одномоментную субтотальную резекцию пищевода с пластикой его желудком с внутриплевральным пищеводным соустьем (операция Льюиса). При раке нижнего отдела пищевода производят резекцию нижней трети пищевода, проксимального отдела желудка и малого сальника из левостороннего торакоабдоминального доступа (операция Гарлока).

С целью улучшения результатов лечения, как уже отмечалось, радикальное оперативное вмешательство дополняют лучевой терапией, нередко фармакомодулированной (с одновременным введением противоопухолевых химиопрепаратов).

При неоперабельных опухолях производят паллиативные вмешательства с целью восстановления проходимости пищевода, улучшения питания больного. К ним относят гастростомию (чаще по Кадеру), обходной анастомоз, паллиативные резекции.

Из неоперативных паллиативных методов лечения рака пищевода, направленных на восстановление возможности приема пищи, сегодня широко разрабатываются и используются эндоскопические методы реканализации опухоли. К ним относятся: бужирование, электрокоагуляция, реканализация просвета пищевода высокоэнергетическим лазером, фотодинамическая реканализация низкоэнергетическим лазером, интубация опухоли жесткими протезами, интубация опухоли саморасширяющимися стентами, интратуморальное введение цитостатиков. Выбор того или иного метода определяется возможностями и опытом персонала конкретного лечебного учреждения.

Бужирование опухолевой стриктуры является одним из самых традиционных и доступных методов лечения. Однако его возможности очень ограничены, а риск осложнений слишком высок. Уровень осложнений может достигать 30 %, в том числе перфораций – 10 %.

Аргоно-плазменная коагуляция или биполярная электрокоагуляция подразумевают прямое разрушение опухоли под эндоскопическим контролем. Лечение бывает эффективным более чем в 80 % случаев при частоте осложнений около 8 % (в основном за счет перфораций).

В последние 10–15 лет широкое распространение получила методика реканализации пищевода посредством лазерной коагуляции опухоли. Главный недостаток лазерной терапии – необходимость частых повторных процедур. Процент перфораций при этом также достаточно высок (8 %).

Некоторое время назад интенсивно развивалась фотодинамическая терапия (ФДТ), которая заключается во внутривенном введении в организм пациента фотосенсибилизаторов, которые накапливаются в ткани опухоли, с последующим воздействием на опухоль низкоэнергетическим лазерным лучом. И хотя при раке пищевода метод применяется в основном для лечения ранних опухолей, появились данные по использованию его также в целях борьбы с дисфагией. Уменьшается и частота перфораций, т. к. не требуется предварительная дилатация. Ограничениями ФДТ являются высокая стоимость оборудования и поверхностная глубина проникновения лучей в опухоль, что часто требует повторных сеансов лечения. После введения фоточувствительных агентов пациенты должны избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Главным недостатком всех перечисленных симптоматических методик является кратковременность достигаемого эффекта. Наиболее перспективным направлением сегодня представляется интубация (стентирование) опухоли. Однако эффективность использовавшихся ранее жестких внутрипищеводных протезов с неизбежно малым внутренним диаметром (деревянных, серебряных, стальных, пластиковых) была крайне низка из-за их частых смещений и закупорки пищей. Нередкими были и такие осложнения, как кровотечение и перфорация вследствие некроза опухоли от давления. В 1990 году был изобретен проволочный саморасширяющийся стент с внутренним диаметром до 20–25 мм. К недостаткам стентов относится возможность их смещения в момент установки, обтурация опухолевыми разрастаниями по краям, способность скольжения в дистальном направлении по мере обрастания коллагеном, трудность удаления или передислокации, высокая стоимость.

Лучевая терапия

Лучевую терапию применяют в комплексе с оперативным лечением до и после операции, а при неоперабельном раке в качестве самостоятельного вида лечения или в сочетании с химиотерапией. При применении сочетанной лучевой терапии при раке пищевода уровень пятилетней выживаемости повышается до 36–38 %, что соответствует показателям при радикальных операциях, выполненных на ранних стадиях.

Наиболее благоприятные результаты получены при использовании источников высоких энергий (гамма-терапии, тормозного излучения и быстрых электронов), обеспечивающих подведение к опухоли пищевода высокой дозы излучения. В настоящее время наиболее эффективной методикой внешнего облучения при раке пищевода признано облучение на линейных ускорителях с энергией излучения 10 Мэв.

При аденокарциноме пищевода лучевая терапия неэффективна. Противопоказана лучевая терапия при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной систем, паренхиматозных органов, центральной нервной системы, распаде опухоли, кровотечении.

При невозможности выполнения хирургического или лучевого лечения при раке пищевода может быть применена в качестве паллиативного средства химиотерапия (комбинация антиметаболитов пиримидинового ряда (5-фторурацил или фторафур) с метатрексатом и колхамином). Химиотерапия рака пищевода до настоящего времени малоэффективна в связи с низкой чувствительностью опухоли к известным противоопухолевым препаратам и плохим кровоснабжением органа. Однако полностью игнорировать роль химиотерапии в лечении больных раком пищевода нельзя.

Методика формирования желудочного трансплантата с учетом взаимосвязи экстра– и интраорганного межсосудистого анастомозирования

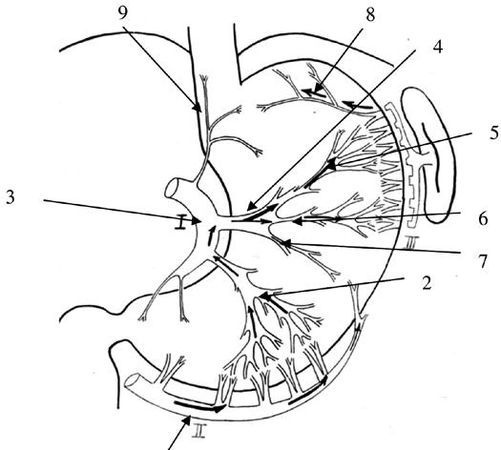

В нашей клинике было выявлено, что на фоне существующего внеорганного коллатерального сосудистого русла желудка, в наибольшей степени выраженного по большой кривизне, но носящего непостоянный характер, имеется строго топографоанатомически очерченная внутриорганная сосудистая магистраль между тремя основными сосудистыми коллекторами желудка (a.gastroepiploica dextra, a.gastrica sinistra, a.gastroepiploica sinistra) через систему сосудов первой и второй ветвей нисходящего отдела левой желудочной артерии. При этом, ramus transversus (А1) через свои ветви Al-а и А1-6 является связующим интраорганным межсосудистым анастомозирующим стволом между системами a.gastrica sinistra и a.gastroepiploica sinistra, а вторая ветвь нисходящего отдела левой желудочной артерии (А2) – между a.gastrica sinistra и a.gastroepiploica dextra. Конечным звеном данной магистрали являются две сосудистые веточки, отходящие от проксимальной ветви a.gastroepiploica sinistra к апикальной части дна желудка (рис. 44).

Рис. 44. Схематическое изображение движения контрастного вещества, введенного в правую желудочно-сальниковую артерию, по сосудам желудка. 1. Ветви правой желудочно-сальниковой артерии. 2. Вторая ветвь (А2) нисходящего отдела левой желудочной артерии в типичном варианте отходит на расстоянии 5-10 мм от А1. Длина ее внеорганной части колеблется от 5 до 10 мм, а диаметр – от 1,5 до 2 мм. Вступив в ткань желудка, она сохраняет основной ствол на расстоянии 20–30 мм, а затем делится на 2–4 ветви, которые идут в направлении большой кривизны и своими конечными стволиками входят в тесную взаимосвязь с сосудами a. gastroepiploica dextra. 3. Нисходящий отдел левой желудочной артерии. 4. Первый сосуд нисходящего отдела левой желудочной артерии (А1 – ramus transversus) является наиболее крупным из всех остальных ветвей a. gastrica sinistra и с небольшим числом вариантов остается наиболее стабильным в своем анатомическом расположении. Чаще всего эта ветвь отходит от основного ствола на границе между верхней и средней третями малой кривизны желудка. 5.6.7. деление основного ствола А1 на три ветви – верхнюю (5), среднюю (6) и нижнюю (7). Они обозначаются как А1 – а, А1-6 и А1-в. А1 – а имеет строго восходящее направление в сторону верхнего полюса селезенки. А1-6 устремляется косо вверх в сторону ворот селезенки или ее нижнего полюса. Оба артериальных ствола своими конечными ветвями широко анастомозируют с сосудами системы левой желудочно-сальниковой и короткими желудочными артериями, а А1 – а, кроме того, с сосудами пищеводно-кардиально-фундальной артерии. А1 – в сохраняет поперечное направление, достигает большой кривизны и анастомозирует с ветвями проксимальной части правой желудочно-сальниковой артерии. Сосудистый коллектор системы ramus transversus является одним из ведущих в обеспечении кровоснабжения проксимального отдела тела желудка. Своими двумя основными ветвями (А1-а и А1-6) он имеет четкую хорошую внутриорганную связь с сосудами левой желудочно-сальниковой артерии и короткими сосудами желудка, а через А1 – в – с a. gastroepiploica dextra. 8 . Ветви левой желудочно-сальниковой артерии. 9. Пищеводно-кардиально-фундальная артерия.

Описанная сосудистая магистраль является устойчивой и не подвержена влиянию анатомических различий ветвления сосудов желудка. При этом, имеются и другие внутриорганные пути анастомо-зирования основных сосудов желудка, но они, по нашему мнению, могут рассматриваться как вторичные, не гарантирующие надежного кровоснабжения всех его отделов.

На основании полученных данных в клинике разработана методика формирования желудочного трансплантата для эзофагопластики, основанная на полной сохранности магистрального внутриорганного сосудистого русла (авторское свидетельство № 4769328/14 от 24.05.91 г.). (рис 45, 46).