Всего за 219.9 руб. Купить полную версию

Они подразделяются на 3 уровня.

I уровень – (нижние подмышечные): лимфатические узлы, расположенные латерально по отношению к латеральной границе малой грудной мышцы.

II уровень – (средние подмышечные): лимфатические узлы, расположенные между медиальным и латеральным краями малой грудной мышцы, а также интерпекторальные лимфатические узлы (лимфатические узлы Роттера).

III уровень – (верхние подмышечные): лимфатические узлы, расположенные медиально по отношению к медиальному краю малой грудной мышцы, включая подключичные и апикальные.

Внутренние лимфатические узлы молочной железы (на стороне поражения): парастернальные лимфатические узлы, располагающиеся в эндоторакальной фасции и межреберных пространствах вдоль края грудины.

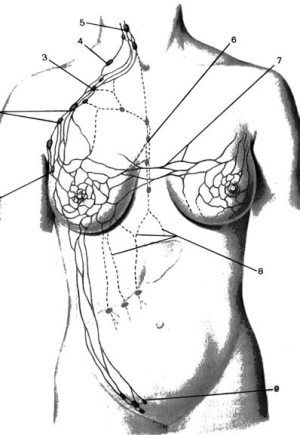

Остальная часть лимфо-оттока от молочной железы может осуществляться, минуя регионарные лимфоузлы: по межреберному пути; по кожным, подкожным и позадигрудинным лимфатическим сосудам в лимфатическую систему противоположной железы (перекрестный путь метастазирования); через лимфатические сосуды области эпигастрия и далее – в лимфатическиеузлыкоронарной связки печени, забрюшинные и паховые лимфатические узлы (путь Героты).

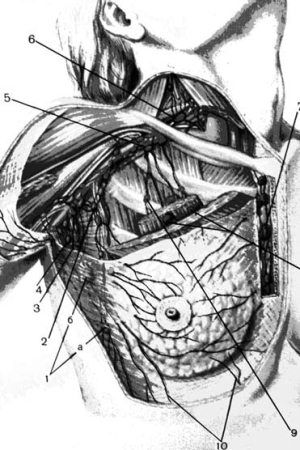

Рис. 1. Лимфатические сосуды и регионарные лимфатические узлы молочной железы. 1 -парамаммарные лимфатические узлы: а – узел Бартельса, 6 – узел Соргиуса; 2 – латеральные подмышечные узлы; 3 – центральные подмышечные лимфатические узлы; 4 – подлопаточные лимфатические узлы; 5 -подключичные лимфатические узлы; 6 -надключичные лимфатические узлы; 8 – межгрудные лимфатические узлы; 9 – позадигрудинные лимфатические узлы; 10 – лимфатические сосуды, направленные в эпигастральную область. (Приводится по: Атлас онкологических операций. Ред. Б.Е. Петерсон. М., 1987)

Распространение опухолевых клеток по этим путям создает предпосылки к возникновению в соответствующих группах лимфатических узлов отдаленных лимфогенных метастазов (рис. 2).

Чувствительные нервы железа получает от II–V nn. intercostales. В иннервации кожи, покрывающей железу, принимают участие также ветви nn. pectorales mediales et laterales из плечевого сплетения и nn. supraclaviculares из шейного сплетения. Симпатические нервы проникают в железу вместе с сосудами.

Состояние и функционирование молочных желез на протяжении всей жизни женщины регулируются с помощью различных гормонов, продуцируемых железами внутренней секреции (яичники, надпочечники, питуитарная система гипофиза, гипоталамус). Большинство этих гормонов являются стероидными и имеют одного и того же предшественника – холестерол. Гормональная регуляция представляет собой сложный механизм эндокринных взаимодействий, осуществляющихся по принципу обратной связи. С наступлением половой зрелости в женском организме происходит повышение концентрации эстрогенов, что обусловливает рост и функциональное созревание молочных желез. Развитие тканей молочной железы и их функция регулируются женскими половыми гормонами (эстрогенами, прогестероном), а также хорионическим гонадотропином, пролактином. Особое значение в стимуляции развития ткани молочной железы и других женских вторичных половых признаков придается эстрогенам, продукция которых осуществляется в основном в яичниках в течение всего детородного периода. В ходе каждого менструального цикла ткани молочной железы претерпевают циклические изменения: после наступления овуляции, под воздействием вырабатываемого желтым телом прогестерона стимулируется рост альвеол, и размеры железы несколько увеличиваются. Если беременность не наступила, то после менструации уровень продукции прогестерона резко снижается, уменьшаются и размеры молочной железы. После этого в яичниках происходит созревание нового граафова пузырька, постепенно возрастает уровень продуцируемых в яичниках эстрогенов, что приводит к следующей овуляции, и цикл повторяется.

Рис. 2. Пути оттока лимфы от молочной железы (схема). 1 – парамаммарные лимфатические узлы; 2 – центральные подмышечные лимфатические узлы; 3 -подключичные лимфатические узлы; 4 -надключичные лимфатические узлы; 5 – глубокие шейные лимфатические узлы; 6 – парастернальные лимфатические узллы; 7 -перекрестные лимфатические пути, соединяющие лимфатические системы обеих молочных желез; 8 – лимфатические сосуды, идущие в брюшную полость; 9 – поверхностные паховые лимфатические узлы. (Приводится по: Атлас онкологических операций. Ред. Б.Е. Петерсон. М., 1987)

Уровень половых гормонов претерпевает естественные физиологические колебания не только во время каждого менструального цикла, но и при беременности, родах, грудном вскармливании. В регуляции этого процесса важное значение имеет нормальное функционирование практически всех гормональных органов, а также систем, отвечающих за инактивацию и выведение гормонов (почки, печень). Клинические данные говорят о том, что при отклонениях в интенсивности и сроках действия этих физиологических механизмов риск заболевания раком молочной железы повышается. Частичная инволюция молочных желез с наступлением менопаузы связана с прекращением функционирования яичников, являющихся основными продуцентами эстрогенов у женщин детородного возраста. Однако и после прекращения менструаций в организме женщины образуется некоторое количество эстрогенов – в надпочечниках, а также за счет ароматизации андрогенов в жировой ткани, мышцах, внутренних органах.

Фиброаденоматоз

Фиброаденоматоз (ФАМ) молочных желез – весьма частая патология, которая встречается, по данным разных авторов, у 30–60 % всех женщин. В 1984 г. ВОЗ предложила для этой патологии термин фиброзно-кистозная болезнь молочных желез. В Международной классификации болезней (X) данная нозологическая форма обозначается как доброкачественная дисплазия молочных желез. В зарубежной литературе часто используется термин "доброкачественная болезнь груди". В отечественной литературе обычно применяют термины ФАМ, дисгормональная гиперплазия молочных желез, мастопатия. В 1985 г. Минздрав России предложил удобную клинико-рентгенологическую классификацию мастопатии, которая чаще всего применяется в настоящее время. Мастопатия, по этой классификации, делится на 2 основные формы, каждая из которых имеет подтипы. В частности, выделяют:

1) диффузную мастопатию:

а) с преобладанием железистого компонента (аденоз);

б) с преобладанием фиброзного компонента (фиброз);

в) с преобладанием кистозного компонента (множественные кисты);

г) смешанная форма (железисто-кистозная).

2) узловую мастопатию:

а) фиброаденома;

б) киста.

В онкологической практике чаще применяют термин ФАМ, который и будет использоваться далее. При ФАМ больные обычно предъявляют жалобы на масталгию (боли в молочных железах), синдром предменструального напряжения (тяжесть и набухание молочных желез в предменструальный период), дисальгоменорею (болезненные, бессистемные месячные). При пальпации выявляют уплотнения и отек в молочных железах; при эхографическом и маммографическом исследованиях – кисты и фиброаденоматозные изменения; при морфологическом исследовании – гиперплазию эпителиальных клеток и фибробластов в дольковых и протоковых структурах молочных желез, склерозирование и атрофию.

Проблема ФАМ является очень актуальной, так как, по данным опросов, на амбулаторном приеме онколога до 50 % больных составляют пациентки с данной патологией. ФАМ как отдельная нозологическая единица был выделен в конце XIX века, и несколько десятилетий это заболевание рассматривалось как этап, предшествующий возникновению рака молочной железы. В настоящее время взгляды на ФАМ претерпели существенные изменения. В целом данная патология не является предраком или стадией онкологического процесса в молочных железах. Предрак молочных желез – морфологическое понятие, к нему относят протоковую атипичную гиперплазию эпителия и карциному in situ , дольковую атипичную гиперплазию эпителия и карциному in situ ; при наличии этих изменений риск инвазивного рака молочной железы (РМЖ) повышается в 2,5-10 раз и более. ФАМ же рассматривают как один из многочисленных факторов риска возникновения РМЖ. Предраковые изменения обнаруживают лишь у небольшой части женщин, страдающих ФАМ. Однако не следует и недооценивать роль ФАМ в развитии РМЖ.

Существуют 4 группы доказательств связи ФАМ с РМЖ:

1) у ФАМ и РМЖ – общие факторы риска;

2) причины и механизмы развития ФАМ и РМЖ имеют общие черты, ключевую роль при этом играет относительный или абсолютный избыток эстрогенов – длительная хроническая гиперэстрогения;

3) при удалении молочных желез в связи с раковой опухолью в тканях нередко можно обнаружить различные морфологические проявления ФАМ;