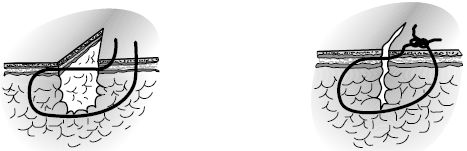

Рис. 71. Вертикальный круговой узловой шов (по: Семенов Г. М., Петришин В. Л., Ковшова М. В., 2001).

Вертикальный П-образный шов адаптирует края раны, точно сопоставляя их без большого напряжения тканей и формирования "мертвого пространства" (рис. 72).

Рис. 72. Вертикальный П-образный шов (по: Семенов Г. М., Петришин В. Л., Ковшова М. В., 2001).

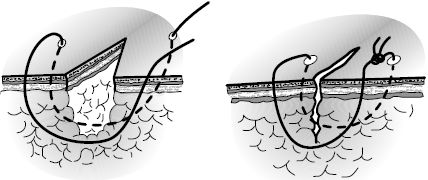

Для повышения эстетических свойств вертикального П-образного шва концы нити проводят через дерму и подкожную жировую клетчатку без выкола на поверхность кожи с одной стороны – шов Альговера (рис. 73).

Рис. 73. Шов Альговера (по: Семенов Г. М., Петришин В. Л., Ковшова М. В., 2001).

Горизонтальный узловой шов обычно накладывают П-образно (рис. 74).

Рис. 74. Горизонтальный П-образный шов (по: Семенов Г. М., Петришин В. Л., Ковшова М. В., 2001).

Непрерывные швы

Преимущества непрерывных швов

• Относительная быстрота выполнения. Фиксация нити необходима только в начале и конце шва. В ряде случаев быстрота наложения шва является решающим фактором его использования, например, при восстановлении целости стенки сосуда;

• простота манипуляции на основе однотипных движений;

• легкость освоения алгоритма действий.

Недостатки непрерывных швов

• Явная склонность к гофрированию тканей, что может привести к формированию грубого нелинейного послеоперационного рубца или стеноза. Этот недостаток может быть скорректирован длительными тренировками, позволяющими после соответствующей подготовки использовать эту разновидность шва даже в эстетической хирургии;

• при повреждении нити на любом участке полностью нарушаются скрепляющие свойства шва на всем протяжении раны;

• возможность нарушения кровоснабжения краев раны вдоль всей линии шва.

Применение непрерывного шва исключается в следующих случаях:

• При соединении краев раны сложной формы;

• при воспалительных изменениях соединяемых тканей;

• при необходимости разведения краев раны на ограниченном участке для дренирования.

Виды непрерывных швов

Непрерывные швы представляют собой серию стежков, последовательно накладываемых с помощью одной и той же нити.

В зависимости от количества слоев, захваченных в шов, он может быть двух вариантов.

1. Плоскостной непрерывный шов.

2. Объемный непрерывный шов.

Плоскостной непрерывный шов накладывается строго в пределах одного слоя и предназначен для соединения тонких тканей, обладающих выраженными пластическими свойствами (кожа, плевра, брюшина).

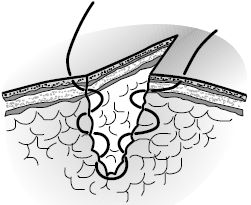

Плоскостной непрерывный многостежковый шов может быть наложен перпендикулярно длиннику раны (рис. 75).

Рис. 75. Непрерывный многостежковый шов Стручкова (по: Семенов Г. М., Петришин В. Л., Ковшова М. В., 2001).

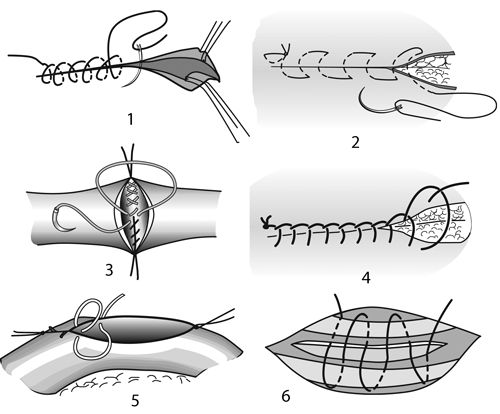

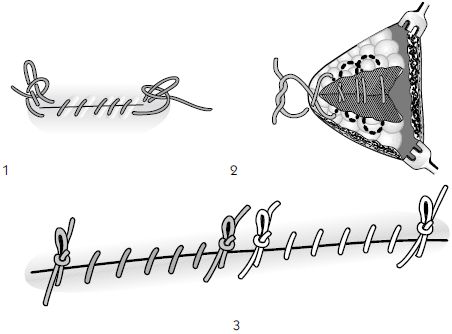

Объемный непрерывный шов имеет ряд разновидностей (рис. 76):

Рис. 76. Разновидности непрерывного объемного шва: 1 – рантовидный шов; 2 – матрацный шов; 3 – крестообразный встречный шов; 4 – непрерывный шов с захлестом; 5 – непрерывный выворачивающий шов; 6 – непрерывный полиспастный шов (по: Семенов Г. М., Петришин В. Л., Ковшова М. В., 2001).

1. Обвивной (рантовидный) шов применяют наиболее часто для наложения на сосуды и полые органы.

2. Обвивной (матрацный) шов используют для соединения краев сосудов и кожи.

3. Крестообразный встречный обвивной шов предназначен для предупреждения прорезывания тканей.

4. Непрерывный шов с захлестом применяют для точного сопоставления краев раны, например интимы сосудов.

5. Непрерывный вворачивающий шов накладывают на полые органы.

6. Непрерывный полиспастный шов используют для сближения ребер после разреза по межреберью.

В зависимости от расположения узлов по длине объемного непрерывного шва можно выделить шов по Ревердену (узлы завязывают в начале и в конце шва); линейный шов с возвращением нити, когда ее начало и конец связывают между собой; линейный шов с фиксацией концов нити посередине шва (рис. 77).

Рис. 77. Варианты закрепления нити при наложении объемного непрерывного шва: 1 – завязывание узлов по краям раны; 2 – связывание начала и конца нити в одной крайней точке; 3 – скрепление нити посередине линии шва (по: Семенов Г. М., Петришин В. Л., Ковшова М. В., 2001).

Петли, применяемые в хирургии

Для фиксации заданных линейных и объемных характеристик шва концы нити скрепляются узлами. Завязывание узлов является важным элементом любой хирургической операции. Хирургический узел – это результат последовательного выполнения двух действий:

1. Образования петли за счет взаимного обвивания концов нити.

2. Тугого затягивания петли до полного соединения краев раны (собственно образования узла).

Правильное выполнение всех деталей этих действий обеспечивает достижение высокого качества хирургических узлов, к которым предъявляются многочисленные требования.

Требования к узлам, применяемым в хирургии

1. Простота выполнения.

2. Достижение максимальной прочности при минимальном количестве петель.

3. Минимальный объем узла.

4. Отсутствие проявления "пилящего эффекта" нити, способствующего ее перетиранию и повреждению тканей при затягивании узла.

5. Исключение тенденции к ослаблению предыдущего узла при выполнении каждого последующего.

6. Соответствие техники образования петель механическим свойствам шовного материала.

7. Сохранение постоянных механических свойств на время, необходимое для заживления раны.

8. Быстрота образования петель.

9. Предотвращение самозатягивания узла за счет изменения линейных свойств шовного материала (предупреждение прорезывания тканей).

10. Возможность полного затягивания узла в плоскости петли (перпендикулярно длиннику раны).

Способы образования петель

Способы образования петель (узлов), применяемых в хирургии, подразделяются на две группы:

• ручные;

• аподактильные (с применением инструментов).

Основным способом образования петель и узлов является ручной.

Аподактильные способы используют в следующих случаях:

• при оперативно-хирургических действиях в ротовой полости;

• для затягивания узла в глубине раны сложной формы;

• в микрохирургии. Инструментальный способ образования и затягивания узлов позволяет существенно сократить расход шовного материала.

Петли, применяемые в хирургии, подразделяют на однообвивные (простые) и многообвивные (сложные) (рис. 78).