Гистрионы

К XI веку в Европе натуральное хозяйство сменилось товарно-денежным, ремесла отделились от сельского хозяйства. Быстрыми темпами росли и развивались города. Так постепенно совершался переход от раннего Средневековья к развитому феодализму.

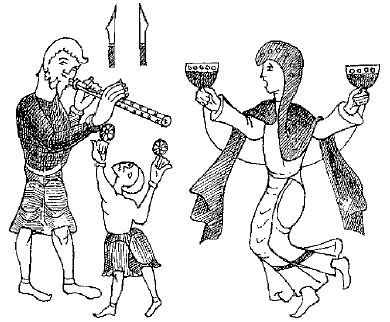

Крестьяне все в большем и большем количестве переселялись в города, в которых они спасались от притеснений феодалов. Вместе с ними в города перебирались и деревенские затейники. У всех этих вчерашних сельских плясунов и острословов тоже произошло разделение труда. Многие из них стали профессиональными забавниками, т. е. гистрионами. Во Франции их называли "жонглеры" (рис. 11), в Германии – "шпильманы", в Польше – "франты", в Болгарии – "кукеры", в России – "скоморохи".

Рис. 11. Средневековые жонглеры

В XII веке таких затейников было уже не сотни, а тысячи. Они окончательно порвали с деревней, взяв за основу своего творчества жизнь средневекового города, шумные ярмарки, сценки на городских улицах. Поначалу они и пели, и танцевали, и рассказывали сказки, и играли на разных музыкальных инструментах, и проделывали еще много всяких трюков. Но позднее искусство гистрионов расслоилось по творческим отраслям. Появились комики-буффоны, рассказчики, певцы, музыканты-жонглеры и трубадуры, которые сочиняли и исполняли стихи, баллады и танцевальные песни.

Искусство гистрионов преследовалось и подвергалось запретам как со стороны властей, так и со стороны церковников. Но ни епископы, ни короли не могли устоять от соблазна увидеть жизнерадостные и зажигательные выступления гистрионов.

Впоследствии гистрионы стали объединяться в союзы, породившие кружки актеров-любителей. При их непосредственном участии и под их влиянием в XIV-XV веках возникло множество самодеятельных театров. Некоторые из гистрионов продолжали выступать во дворцах феодалов и участвовать в мистериях, представляя в них чертей. Гистрионы впервые предприняли попытки изобразить на подмостках человеческие типы. Они дали толчок к появлению актеров фарса и светской драматургии, которая ненадолго воцарилась во Франции в XIII веке.

Литургическая и полулитургическая драма

Еще одной формой театрального искусства Средневековья стала церковная драма. Церковники стремились использовать театр в своих пропагандистских целях, поэтому боролись против античного театра, сельских празднеств с народными играми и гистрионов.

В связи с этим к IX веку возникла театрализованная месса, был разработан метод чтения в лицах легенды о погребении Иисуса Христа и его воскрешении. Из таких чтений родилась литургическая драма раннего периода. Со временем она усложнилась, костюмы стали более разнообразными, движения и жесты – лучше отрепетированными. Литургические драмы разыгрывали сами священники, поэтому латинская речь, напевность церковной декламации еще слабо воздействовали на прихожан. Церковники приняли решение о том, чтобы приблизить литургическую драму к жизни и обособить ее от мессы. Такое новшество дало весьма неожиданные результаты. В рождественские и пасхальные литургические драмы были внесены элементы, изменившие религиозную направленность жанра.

Драма приобрела динамичность развития, намного упростилась и обновилась. Например, Иисус временами вел разговор на местном диалекте, пастухи также разговаривали бытовым языком. Кроме этого, у пастухов изменились костюмы, появились длинные бороды и широкополые шляпы. Вместе с речью и костюмами изменилось и оформление драмы, жесты стали естественными.

Постановщики литургических драм уже имели сценический опыт, поэтому стали показывать прихожанам Вознесение Христа на Небеса и другие чудеса из Евангелия. Приближая драму к жизни и используя постановочные эффекты, церковники не привлекали, а отвлекали паству от службы в храме. Дальнейшее развитие этого жанра грозило его уничтожить. Это было другой стороной новшества.

Церковь не хотела отказываться от театральных постановок, но стремилась подчинить себе театр. В связи с этим литургические драмы стали ставить не в храме, а на паперти. Таким образом, в середине XII века возникла полулитургическая драма. После этого церковный театр, несмотря на власть духовенства, попал под влияние толпы. Она стала диктовать ему свои вкусы, заставляя давать представления не в дни церковных праздников, а в дни ярмарок. Кроме этого, церковный театр заставили перейти на понятный народу язык.

Для того чтобы и впредь руководить театром, священники позаботились о подборе житейских сюжетов для постановок. Поэтому темами для полулитургической драмы стали в основном библейские эпизоды, истолкованные на бытовом уровне. Более других популярностью у народа пользовались сцены с чертями, так называемые дьяблери, которые противоречили общему содержанию всего спектакля. Например, в весьма известной драме "Действо об Адаме" черти, встретив в аду Адама и Еву, устроили веселую пляску. При этом черти имели кое-какие психологические черты, а дьявол был похож на средневекового вольнодумца.

Постепенно все библейские легенды подверглись поэтической обработке. Понемногу в постановки стали вводить некоторые технические новшества, т. е. претворять в жизнь принцип симультанной декорации. Это означало, что одновременно показывалось несколько мест действия, а кроме этого, увеличилось количество трюков. Но, несмотря на все эти новшества, полулитургическая драма оставалась тесно связанной с церковью. Ее ставили на церковной паперти, средства на постановку выделяла церковь, репертуар составляло духовенство. Но участниками представления, наряду со священниками, становились и мирские актеры. В таком виде церковная драма просуществовала довольно длительное время.

Светская драматургия

Первые упоминания об этом театральном жанре касаются трувера, или трубадура, Адама де Ла-Аль (1238-1287), родившегося во французском городке Аррас. Этот человек увлекался поэзией, музыкой и всем, что связано с театром. Впоследствии Ла-Аль переехал в Париж, а затем в Италию, ко двору Карла Анжуйского. Там он получил очень широкую известность. Люди знали его как драматурга, музыканта и поэта.

Первую пьесу – "Игра в беседке" – Ла-Аль написал, живя еще в Аррасе. В 1262 году ее поставили участники театрального кружка его родного города. В сюжете пьесы можно выделить три линии: лирико-бытовую, сатирическо-буффонную и фольклорно-фантастическую.

В первой части пьесы рассказывается о том, что юноша по имени Адам собирается уехать в Париж на учебу. Его отец, мэтр Анри, не хочет его отпускать, мотивируя это тем, что он болен. В сюжет пьесы вплетено поэтическое воспоминание Адама о своей уже умершей матери. Постепенно к бытовой сцене примешивается сатира, т. е. появляется лекарь, который ставит мэтру Анри диагноз – скупость. Оказывается, что такое заболевание имеется у большинства зажиточных граждан Арраса.

После этого сюжет пьесы становится просто сказочным. Слышится звон колокола, возвещающий о приближении фей, которых Адам пригласил на прощальный ужин. Но выясняется, что феи своим внешним видом уж очень напоминают городских сплетниц. И опять сказка сменяется былью: на смену феям появляются пьяницы, которые отправляются на всеобщую попойку в кабачок. В этой сцене показан монах, рекламирующий священные реликвии. Но прошло немного времени, монах опьянел и оставил в кабаке так рьяно охраняемые им святые вещи. Снова раздавался звук колокола, и все шли на поклонение иконе Девы Марии.

Такой жанровый разнобой пьесы говорит о том, что светская драматургия находилась еще в самом начале своего развития. Этот смешанный жанр получил название "pois piles", что означало "толченый горох", или в переводе – "всего понемножку".

В 1285 году де Ла-Аль написал и поставил в Италии пьесу под названием "Игра о Робене и Марион". В этом произведении французского драматурга ясно просматривается влияние провансальской и итальянской лирики. В эту пьесу Ла-Аль внес также элемент социальной критики:

идиллическую пастораль влюбленного пастуха Робена и его возлюбленной – пастушки Марион – сменяет сцена похищения девушки. Ее украл злой рыцарь Обер. Но ужасная сцена длится всего лишь несколько минут, потому что похититель поддался на уговоры пустушки и отпустил ее.

Снова начинаются пляски, народные игрища, пение, в котором присутствует соленый крестьянский юмор. Повседневная жизнь народа, его трезвый взгляд на окружающий мир, когда прелесть поцелуя влюбленных воспевается наравне со вкусом и запахом еды, приготовленной для свадебного пира, а также народный говор, который слышится в поэтических строфах, – все это придает особое обаяние и шарм этой пьесе. Кроме того, автор включил в пьесу 28 народных песен, что как нельзя лучше показало близость произведения Ла-Аля к народным игрищам.

В творчестве французского трубадура очень органично сочеталось народно-поэтическое начало с сатирическим. Это были зачатки будущего театра эпохи Возрождения. И все-таки творчество Адама де Ла-Аля не нашло продолжателей. Жизнерадостность, свободомыслие и народный юмор, присутствующие в его пьесах, были подавлены церковными строгостями и прозой городской жизни.

Реально жизнь показывали только в фарсах, где все было представлено в сатирическом свете. Персонажами фарсов были ярмарочные зазывалы, врачи-шарлатаны, циничные поводыри слепых людей и пр. Фарс достиг своего расцвета в XV веке, в XIII же веке любая комедийная струя погашалась театром миракля, который ставил пьесы в основном на религиозные сюжеты.