Эпоха Просвещения способствовала постепенному включению в общеевропейскую культурную жизнь всех европейских народов (IV.1). "Галлизация" Европы, прежде всего языковая, отражала не просто экспансию французской культуры. Французский язык оказался необходимым инструментом в европейских контактах, сменив ученую латынь, которая функционировала лишь в узком кругу "республики ученых" (res publica literaria). Универсализм культуры Просвещения, претендуя на мировой масштаб (космополитизм в тогдашнем понимании), способствовал прежде всего укреплению общеевропейских тенденций. Определенную роль сыграли различные формы освоения восточной культуры.

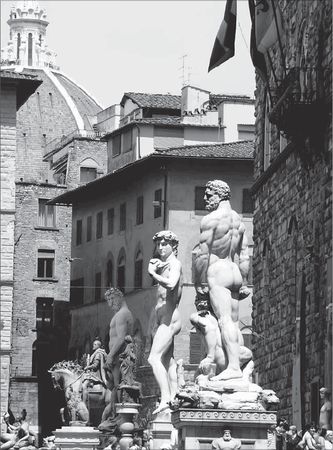

Площадь Синьории. Фото

Сложилась европейская сеть информации и коммуникации, определились пересекающие всю Европу маршруты, правда, чреватые приключениями и опасностями; ее наполнило движение носителей разных профессиональных знаний и умений, людей, жаждущих получить образование. Все они, а не только торговые люди и дипломаты, добираются теперь до России, часто оседая там и связывая восток и запад Европы интеллектуальными, художественными, а также семейными узами.

Эпоха Просвещения актуализировала идеи Вечного мира, она отмечена рождением модели "человека мира", "космополита", конституированием и распространением наднационального масонства. В его представлениях сформировалось особое отношение к пространству, в них "географическое поле значений было полностью заменено нравственным, и сюжет о перемещении в географическом пространстве воспринимался как аллегория нравственного возрождения". Это нашло отражение в масонской программе естественных парков того века, где прогулка становилась инициацией, превращалась в моральное путешествие (IV.5). Важнейшее значение для типологического сближения культур православного и католического ареалов имело ослабление их конфессионального противостояния.

Однако периоды европейской интеграции чередовались с противоположным по знаку движением. Так, за христианизацией последовал раскол церквей, а затем Реформация; за эпохой Просвещения наступила "националистическая" эпоха романтизма. Современность, отмеченная глобализацией, означена также сепаратизмом.

Пространственным актом является каждый случай самоопределения, самоидентификации (человека, народа, личности) – это момент осознания, фиксации культурных границ. Пограничье несовпадающих конфессиональных, языковых, национальных, государственных и прочих территорий, хотя и может стать зоной конфликтов, часто оказывается продуктивным пространством для развития культуры, свидетельствуя о ее самостоятельности, об особой вычлененности ее пространства, его надграничности. Восточные земли Речи Посполитой известны не только конфликтами на ее многонациональных землях, но и своеобразными художественными явлениями, а также особыми формами сарматизма.

Отношение к национальному пространству окрашивало картину мира и менталитет отдельных народов. Если для французов национальное пространство – это "douce France", как они до сих пор любят нежно называть свою страну, а для англичанина, культивирующего традиции, – это "old England", то для поляка национальное пространство их страны, хотя и стертой с политической карты, сохраняло свои очертания "póki my żyjemy". У славянских народов, которые в тот или иной период существования были лишены независимости, образ своей земли оказался перенесен в пространство исторической памяти. Его хранителем стало и пространство художественных текстов, которое служило компенсатором утраченного политического пространства. Наряду с этим обращение к образам исторического прошлого было своего рода эскапизмом, бегством из реального в мифологизированное пространство.

Римский форум. Фото

Подобно тому, как борхесовский создатель сада верил не "в единое абсолютное время… [а] в бесчисленность временных рядов, в растущую, головокружительную сеть расходящихся, сходящихся и параллельных времен", так и культура, обладая собственным пространством бытия, творит бесчисленное множество пространств-текстов, свидетельствующих о ней самой и мире.

Глава 2

Натура и культура

Человек и природа. – Что есть природа! – Между естественным и искусственным. Попытки сближения

Сен-Клу. Терраса сада. Фото.

Взаимоотношения натуры и культуры, воплощаемые в религиозных, научных, этических, художественных и иных формах, неизбывны в истории человечества. Их возникновение и развитие составляют суть такого феномена, как homo sapiens. С его появлением сложилась новая структура земного мира, распавшегося на натуру и культуру.

Человек и природа

Мысль о природе, осознанно или неосознанно, постоянно присутствует в человеке и составляет первоначальную основу его миро– и жизнеощущения, а также миропонимания. Отношения культуры и природы в решающей степени влияли на само состояние мира и его картину, они оказались определяющими по отношению к человеческой деятельности в целом, ее направлениям и результатам. Как культура не может изолироваться от природы, так и человек не способен оторваться от нее не только физически, но и интеллектуально. Природа – необходимый источник существования, деятельности, творчества, она ставит перед ним экзистенциональные проблемы и задачи, стимулируя цивилизационное и духовное развитие. Человек не может отойти от натуры даже в своих фантазиях, как без природной инспирации авторы утопий не могут описать произведения будущего.

Отношения культуры и природы, которые семиотика определяет как отношения мира знакового и незнакового, в философском смысле охватывают взаимосвязи Человека, Космоса и Бога, практически включают всю метафизическую проблематику, связи бытия и сознания, мира реального и мира идеального, материи и духа, природной необходимости и творческой свободы, в итоге – проблему места человека во Вселенной и его отношения к ней. Он воплощает и олицетворяет единство природы и культуры. В мифологии, которая изначально их не дифференцировала, культурные герои наделялись способностью как создавать предметы культуры, так и преобразовывать природу.

Архетипическим способом осознания универсума стала антропоморфизация. Согласно представлениям древних, Космос мог строиться по модели человека, по его образу конструировался мир не только природы, но и культуры – он был положен в основу архитектурных пропорций, семантики сакральных сооружений. "Неантропоморфных представлений не существует, – писал Шпенглер. – … Это одинаково приложимо ко всякой исторической религии, как и ко всякой физической теории, как бы хорошо обоснованной ее ни считали. Каждая из них сама есть миф и в каждой своей черте предусмотрена антропоморфически".