В Староконюшенном переулке провел последние годы жизни знаменитый врач А.А. Остроумов – его двухэтажный особняк (№ 43) был в 1937–1939 гг. надстроен еще четырьмя этажами.

Напротив этих солидных каменных зданий еще не так давно находились небольшие деревянные особнячки. В доме № 28 (1912 г., архитектор Е. Зеленский) первое время после приезда в голодную и холодную Москву в квартире своего брата поселился молодой Арам Хачатурян: "Прямо с вокзала я с братом Левоном отправился в Староконюшенный переулок вблизи Арбата, на квартиру Сурена Хачатурова, где нас ждал радушный прием и подлинно отеческая забота со стороны старшего брата и его жены Сарры Михайловны".

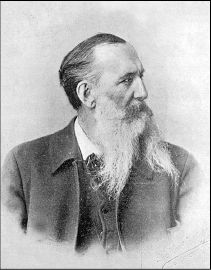

Александр Степанович Каминский, известный московский архитектор, автор первого здания Третьяковской галереи

В двухэтажном деревянном доме № 32 в 1900-1910-х гг. находилась редакция журнала "Вестник воспитания" и жил Ю.А. Бунин, у которого останавливался его брат писатель Иван Алексеевич Бунин. Этот дом принадлежал родителям декабриста Д.А. Арцыбашева, который провел в нем детские годы. В современном жилом доме № 32 последние два года своей жизни провел Илья Самойлович Зильберштейн, один из тех одесситов, которые создали русскую культуру. Он основал сборник "Литературное наследство", в котором были опубликованы тысячи и тысячи важнейших документов, он разыскал и вернул в Россию тысячи предметов искусства и, боясь, что накопленные им богатства могут разбазарить, и зная, что "в нашей стране справедливость в конце концов торжествует, но на это порой не хватает жизни", еще при своей жизни отдал все накопленное им в основанный им же государственный музей. Ближе к Арбату – одноэтажный, весь резной деревянный дом, "жемчужина Староконюшенного", как его назвали в одной из статей, ему посвященных. Дом этот был построен на участке, принадлежавшем известному в то время московскому предпринимателю А.А. Пороховщикову, который задумал создать в центре Москвы деревянный дом в характере русских народных построек, что тогда было очень модно (рисунок его экспонировался в русском отделе Венской всемирной выставки 1873 г.). Сначала Пороховщиков передает заказ известному архитектору А.С. Каминскому, но в результате дом строится по проекту А.Л. Гуна. Строительство его началось в мае и закончилось в октябре 1871 г. (резчиком был И.А. Колпаков). Историю этого дома подробно исследовал известный московский краевед В.В. Сорокин. Вскоре после постройки дома его арендовал электротехник В.Н. Чиколев и поместил в нем агентство по продаже швейных машин с электродвигателями. Здесь же в 1875–1878 гг. находились редакции "Газеты А. Гатцука" и популярного "Крестного календаря". Позднее в доме располагалось Общество воспитательниц и учительниц со школой, где преподавали известные ученые. Тут в 1889 г. были открыты женская воскресная школа, библиотека и педагогический музей. Дом также сдавался жильцам – так, здесь жил профессор Московского университета, философ С.Н. Трубецкой.

Это примечательное строение находится на довольно большом участке стрелецкой земли, владельцем которой в начале XVIII в. стал купец Федор Коробейщиков и потом его наследники; к концу столетия им владели представители дворянских фамилий – Грибоедовых, Васильчиковых, Хрущевых, Тиньковых. В начале XIX в. владельцем был действительный статский советник Николай Яковлевич Тиньков, породнившийся с семьей Грибоедовых. Он женился на сестре матери поэта Александре Федоровне (она владела этим домом после него) и был восприемником его брата Павла. Нет сомнения, что дом Тиньковых посещали Грибоедовы.

По сведениям московского справочника 1826 г., в угловом деревянном доме у Н.Я. Тинькова снимал квартиру Денис Давыдов (хотя другими источниками это не подтверждается). На этом же участке находится угловой с переулком дом по Арбату, построенный в 1870 г. по проекту архитектора Р.А. Гедике, где находилось Общество русских врачей с лечебницей и аптекой (оно праздновало новоселье здесь 29 августа 1870 г.), на втором этаже – классы рисования и живописи, где учились многие известные художники и скульпторы. Преподавали там И.О. Дудин и К.Ф. Юон, который и жил в этом доме.

Здесь в 1920-1930-х гг. жил известный математик Н.Н. Лузин, которого, как писали его коллеги, "можно смело отнести к числу крупнейших русских математиков первой половины нашего столетия" (имеется в виду ХХ в.). Он был и выдающимся педагогом, здесь в его квартире собиралась талантливая молодежь, образовавшая научное сообщество – "Лузитанию", откуда вышли более десятка выдающихся математиков.

С его именем связана еще одна, среди многих других позорных страниц советской науки, повествующих о преследованиях ученых мирового уровня. В 1930-х гг. готовился разгромный процесс советских математиков. Большевистская власть навесила на Лузина абсурдные обвинения в "фашизации науки", "низкопоклонстве перед Западом", называла "врагом в советской маске", "презренным рабом буржуазии" и пр., и дело клонилось уже к исключению из рядов академиков, аресту и убийству, но… Сталин передумал. Процесс математиков, возможно, показался ему не очень актуальным – в математике никто ничего не понимал, это не биология, языкознание или история, в которых разбирались все. И Лузин уцелел.

Дом напротив, на другом углу Арбата (№ 27), стоит на земле большой усадьбы, занимавшей два современных участка (№ 25 и 27). С 1762 г. владельцем был действительный тайный советник Николай Николаевич Салтыков, сын московского губернатора, у которого в центре участка стояло большое деревянное жилое строение. Во второй половине XIX в. многие строения сдавались внаем, а на углу с переулком красовался трактир. Все это заменил жилой доходный дом, выстроенный в 1912–1913 гг. (проект архитектора С.Ф. Кулагина), в котором примерно на месте бывшего трактира располагалась кондитерская и кофейная Трамбле.

Николай Николаевич Лузин, советский математик, создатель московской научной школы теории функций

В 1959 г. Филипповский переулок переименовали в улицу Аксакова, который жил здесь с ноября 1849 по весну 1851 г. в не дошедшем до нас доме № 9, который сняла дочь С.Т. Аксакова Ольга: "…нанят дом большой и известно теплый, с мебелью, словом дом Высоцкого доктора…" – писала она. Доктор был знакомым Аксаковых, и Сергей Тимофеевич упоминал его в мемуарах. В этом доме Аксаковых регулярно посещал Гоголь, для которого хозяева завели особый день, назвав его "Вареники", любимым блюдом Гоголя, обязательно готовившимся к его приходу.

На месте дома Высоцкого в 1892 г. было выстроено трехэтажное здание (архитектор Н.Г. Зеленин, не сохранилось), где в 1900–1902 гг. была квартира композитора М.М. Ипполитова-Иванова, который по рекомендации Чайковского переселился из Тифлиса в Москву и стал профессором консерватории. В октябре 1900 г. сюда часто приходил Н.А. Римский-Корсаков, готовивший вместе с хозяином дома постановку "Сказки о царе Салтане" на сцене оперы Мамонтова. В этом же доме жил и один из издателей широко известного энциклопедического словаря А.Н. Гранат.

В доме № 9 находилось студенческое общежитие, открытое в двадцатую годовщину освобождения крестьян от крепостной зависимости. Общежитие объявляло, что при условии "несостоятельности и зачете полугодия всякий православный (к вопросу о веротерпимости! – Авт.) может получить место в нем". Об этом общежитии в многотомном издании "Живописная Россия" говорилось: "Оно было основано просвещенным купцом Лепешкиным и пожертвовано им университету. В будни этот дом живет тихой, почти монастырской жизнью. В праздники, по вечерам, особенно в зимнее время, собирается много молодого народа на вечеринки. Общежитие устроено на сорок студентов, имеет столовую (очень просторную залу, где могут беседовать, заниматься музыкой и танцами до 200 человек), библиотеку и целый ряд небольших комнат в одну и две кровати. Студенты пользуются безвозмездно полным содержанием, могут работать и у себя, и в библиотеке, предаваться занятиям с полной обеспеченностью". Основатель общежития, гласный Московской городской думы купец С.В. Лепешкин придерживался либеральных воззрений, поддерживал связи с революционными организациями и оказывал им материальную поддержку.

Рядом – одно из значительных сооружений модерна (№ 13), провозвестник функциональной архитектуры ХХ в. Это здание, фасад которого был выдвинут на конкурс лучших московских построек, – работа архитектора И.А. Германа (1913) для типографии Товарищества А.И. Мамонтова, переехавшей сюда в феврале 1914 г. В советское время находилась одна из больших московских типографий, долгое время носившая название "Искра революции" – и недаром: в ней печатались пропагандистские издания на десятках различных языков, и эти "искры революции" десятками миллионов рассылались по всему миру. Все здесь подчинено рациональной организации производства – высокие потолки, большие пролеты и огромные окна, доминирующие на фасаде, оживленном лишь крупными пилястрами почти во всю высоту здания. Теперь здание радикально перестроено для банковских учреждений.