Американский опытный "кавалерийский" танк T7

Впрочем, многочисленные эксперименты с танками в Англии и США при крайне незначительном их выпуске вполне понятны. Именно эти страны сильнее всего пострадали от экономического кризиса 1929 г., причем в экономике США после его окончания началась еще и Великая депрессия. Поэтому американцам было не до выпуска большого количества, по сути дела, им не нужных, но крайне дорогостоящих машин. Тем не менее, база для их производства в годы войны была подготовлена, а грамотных инженеров хватало с избытком. То же самое, в принципе, наблюдалось и в Англии, а вот тоталитарные государства, вроде Германии и СССР, кризис практически не затронул, и даже напротив, только лишь подстегнул их развивающуюся экономику. Однако если Германия охотно закупала в СССР зерно, топливо и промышленное сырье, поставляя в обмен станки, оборудование, образцы артиллерийского вооружения и даже свой знаменитый "маузер-боло" (т. е. "большевистский"), то секреты конструирования боевых машин ее специалистами тщательно оберегались. Вот почему после того, как контракт с Э. Гроте с советской стороны был прекращен, нашим конструкторам оставалось надеяться только на самих себя. Однако это было время всеобщей эйфории, когда наши советские самолеты "летали выше всех, дальше всех, быстрее всех", вводились в строй новые домны, а легендарные "папанинцы" и "седовцы" с горячей верой в торжество дела Ленина-Сталина отважно бросали вызов льдам Арктики.

Подход к созданию новых машин также казался не слишком-то уж и сложным, из-за чего в стране активно распространилось "живое творчество народных масс". Патентные организации, народные комиссары промышленности и обороны и даже "сам товарищ Сталин" целыми пачками получали всевозможные предложения с заявками на изобретения по укреплению обороны СССР. Отказы специалистов воспринимались их авторами как вредительство, с которым нужно было обязательно "разобраться". Во многих заявках шла речь о бронетанковой технике, причем некоторые из них прямо-таки потрясают своей вопиющей безграмотностью.

Так, автор В. Лукин в 1928 г. предложил "Сходукет", что по его словам, означало "Скороходовая двухколесная танга". Куда до нее "Царь-танку" Лебеденко, диаметр колес которого составлял 9 м, тут диаметр предполагался еще больше - 12 м! Машина была подробно прорисована снаружи в разных ракурсах, но схема ее внутреннего устройства, равно как и все надлежащие расчеты, полностью отсутствовали, что неудивительно, т. к. заявитель, как это явствовало из его письма, был отчислен из Ленинградского технологического института за академическую неуспеваемость (все свое свободное от еды и сна время он, по его словам, посвятил разработке "Сходукета").

В 1927 г. В. Майер спроектировал "подвижный щит для защиты от ружейных и других пуль" - два пустотелых цилиндра в рост человека, между которыми должен был сидеть боец, вооруженный пулеметом. Сзади агрегат поддерживали два роликовых катка, а двигал его вперед сам красноармеец, переступая ногами по скобам на внутренней стороне цилиндров. Впрочем, оригинальная схема автора не дает точного представления о том, как же все-таки должен был ехать его "щит"…

Аналогично (т. е. толком непонятно как) действовал и сборно-разборный пятиместный "контртанк" Ф. Бородавкова, который катили на врага сидящие внутри бойцы, цеплявшиеся руками за расположенные на его внутренней поверхности скобы. Тормозами служили выдвижные ножевые упоры. Главным достоинством своей "бронебочки" автор считал дешевизну и уверял, что в бою она не уступит полноценному танку! Хотя орудий почему-то не нарисовал.

Если двоечник В. Лукин возлагал главную надежду на чудовищные размеры своей "танги", то В. Налбандов в 1930 г. разработал проект "лилипута" - одноместной танкетки, в которой водитель-пулеметчик располагался в лежачем положении. В заявочных материалах имелись расчеты - видимо, с академической успеваемостью проблем у автора не возникало. Зато он, как впрочем и все его предшественники и современники, не сообразил, что машина высотой всего 70 см не сможет преодолевать значительных вертикальных препятствий, а броня, прикрывающая ходовую часть почти до земли, будет помехой во время движения; причем одновременно и рулить, и стрелять одному неудобно. Неудивительно, что этот проект был отвергнут, невзирая даже на предусмотренную конструктором возможность вести огонь по самолетам.

Авторы А. Лисовский и А. Грач придумали бронированные аэросани, причем корпус машины напоминал собой панцирь черепахи - "чтобы все пули отскакивали".

И. Лысов в 1928 г. подал заявку на танк в виде огромного шара с пушками и пулеметами в боковых спонсонах на оси вращения. Двигатель, как самая тяжелая часть конструкции, помещался в центре корпуса на карданном подвесе в нижней части корпуса, причем поворот машины предполагалось изменять путем "перемены центра тяжести". В регистрации изобретения было отказано, поскольку у него, как оказалось, имелся германский аналог, защищенный патентом № 159411 еще в 1905 г.

Г. Лебедев предложил в случае войны надевать на городские автобусы броневые корпуса, заранее изготовленные и до поры до времени хранящиеся отдельно. Идея эта, по его мнению, заслуживала патента.

В 1920-х гг. патентоведам пришлось немало разбираться и с различного рода противотанковыми приспособлениями.

Скажем, Г. Демидов подал заявку на "прибор для просверливания стенок броневых машин с последующим пуском ОВ". Иначе говоря, реактивный снаряд с "липкой головной частью и тремя центрирующими усами из проволоки", оснащенный еще и газорезкой. Приклеившись к танку, "прибор" прожигал в нем дыру и впрыскивал туда отравляющее вещество.

В конце 1920-х гг. Ф. Хлыстов изобрел "пеномет" - устройство, залепляющее специальной пеной смотровые приборы неприятельской бронетанковой техники. Интересно, что в 1988 г. аналогичную заявку подал изобретатель в Германии. Еще одно тогдашнее предложение (тоже продублированное в Германии в 1989-м) - обстреливать танки баллонами с жидким азотом: последний, мол, испаряясь, создаст вокруг танка газовое облако такой концентрации, что его двигатель захлебнется и перестанет работать. Оба автора (наш и немецкий) явно не задумывались над двумя вопросами: что помешает экипажу завести мотор, когда облако газа рассеется и какая потребуется концентрация газа, чтобы движущийся танк не сумел бы его проскочить на ходу.

В то же время среди предложений, по которым был получен отказ, имелись и намного опередившие свое время.

Так, прообразом современной встроенной реактивной брони можно признать разработанное в 1929 г. А. Новоселовым "автоматическое бронеприкрытие для водителей броневых машин" из проволочного экрана и вертикальной бронезаслонки с приводом от двух соленоидов. При прохождении сквозь экран пуля замыкала тесно натянутые проволочки, на соленоиды поступал электрический ток, и они толкали вниз стержни вместе с прикрепленным к ним бронещитком: тот опускался и прикрывал смотровой люк. Изобретатель получил отказ в связи с тем, что его устройство на практике постоянно бы запаздывало, так как даже на расстоянии в 2 км от стрелка пуля имеет скорость около 150 м/с, на что и обращалось внимание заявителя в рецензии на его работу.

Разработка одессита Д. Палийчука - не что иное, как газодинамическая, или динамореактивная, броня, без которой сегодня не обходится ни один танк! В 1927 г. для защиты кораблей автор предложил приспособление из шестигранных призм, заполненных взрывчаткой, - подобии "орудийных стволов, производящих в случае попадания газодинамический эффект отражения".

Здесь, забегая вперед, можно заметить, что в годы Великой Отечественной войны в боях за Берлин наши танкисты несли такие потери от огня немецких "фаустников", что вынуждены были наваривать на свои Т-34 специальные сетки из всего, что было под рукой. Даже когда в 1982 г. израильские танки с динамореактивной броней успешно вторглись в Ливан, многие из наших военных выступали против того, чтобы отечественные танки "обкладывались взрывчаткой". А ведь все могло быть по-другому даже в ходе Великой Отечественной войны, если бы в свое время идея Палийчука не была "похоронена" как "недостигающая цели"…

Впрочем, отделить зерна от плевел в этом чудовищном потоке информации было не так-то легко. Представьте, как реагировали бы вы, получив для оценки заявку Я. Циприкова, предложившего снаряд с гордым названием "Оборона СССР".

Согласно описанию, последний "при вылете из орудия попадает на специальную тележку на колесах и совершает на ней полет к цели, где разъезжает на ней по полю боя, нанося повреждения окопам и проволочным заграждениям, после чего подрывается". Эксперт, наверное, просто "убил" автора вопросом: почему тот считает, что снаряд непременно полетит колесами вниз? На этом их переписка и оборвалась…

Необычные проекты, один нелепее другого, шли не только от изобретателей-одиночек, но и из немалого числа специальных оборонных предприятий, в частности, из созданного в 1930 г. ОКПБ (Особое конструкторско-производственное бюро) ВВС РККА, реорганизованного впоследствии в целый экспериментальный институт, где кроме авиации почему-то занимались и танками.

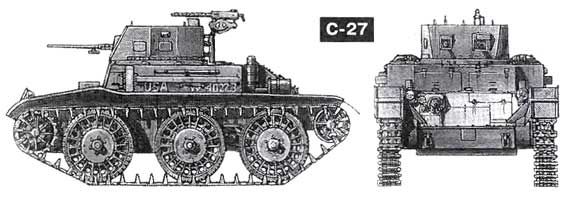

Среди разработок его руководителя П. Гроховского, например, был танк-аэросани с башней от танка БТ-2, в котором и двигатель, и воздушный винт находились внутри броневого корпуса и защищались броней. Воздух должен был поступать к нему через жалюзи в крыше корпуса, а выбрасываться наружу через такие же жалюзи по бортам. Предполагались бронеавтомобиль на воздушной подушке с башней от плавающего танка Т-37 и полностью бронированный колесно-гусеничный мотоцикл с пулеметом.