Рис. 1.1. Герб Смоленского княжества (с тарелки царя Алексея Михайловича. 1675 г.).

Так что, вполне можно считать достаточно обоснованной версию ряда смоленских историков, что пушки в Москву попали в 1382 г. через Великое княжество Литовское, а конкретно - через Смоленск.

А дело было так. В 1382 г. золотоордынский хан Тохтамыш двинул рать на Москву. Дмитрий Донской, услышав о походе татар, срочно уехал из Москвы в район Вологды "собирать войска". Не менее важные дела нашлись у великой княгини и других родственников Дмитрия, ближних бояр и митрополита Киприяна. Короче, вся московская верхушка разбежалась, как тараканы, куда глаза глядят. В частности, митрополит со страху прибежал в Тверь, за что на него впоследствии взъелся князь Дмитрий, поскольку Тверь тогда рассматривалась как конкурент в борьбе за великокняжеский престол.

Сама же Москва осталась без административной, церковной и военной власти. Руководить обороной горожане пригласили литовского князя Остея, потомка Ольгерда. Надо сказать, что Остей храбро защищал город, и Москву татарам удалось взять лишь обманом.

Видимо, Остей поехал защищать Москву не с пустыми руками, а взял с собой в Смоленске несколько легких пушек, которые в Москве именовались тюфяками.

А теперь обратимся к третьей - татарской - версии явления огнестрельного оружия на Руси. Весной 1376 г. великий князь московский Дмитрий Иванович послал воеводу Дмитрия Волынского в поход на булгар. Московское войско подступило под Казань, и татары (булгары) стреляли со стен города из луков и самострелов, и, как записал русский летописец, "з города гром пушаху страшаще русские полки". В конце концов, дело кончилось миром - московский воевода ушел, получил 5 тысяч рублей отступного.

Ряд русских и татарских историков утверждают, что это было первое применение огнестрельного оружия в русскотатарских войнах.

Профессор 3.3. Мифтахов пишет, что в составе 5-тысячного булгарского отряда Сардары Сабана, союзника хана Мамая, было два туфанга (пушки) и пушечный мастер по имени Ас, сын знаменитого мастера-пушкаря Тауфика.

В ходе Куликовской битвы татарские пушки (туфанги) были установлены у подножия холма, на котором стоял шатер хана Мамая. Как писал Мифтахов: "У подножия холма были брошены две пушки, привезенные булгарами. Из этих пушек так и не выстрелили ни разу. Мастер-пушкарь Ас попал в плен. Его хотели убить, но воевода Дмитрий Боброк не позволил. Он увез Аса и его пушки в Москву. Именно Ас научил русских делать пушки, которые они вначале называли (по-булгарски) - "туфангами"".

Итак, мы имеем три достаточно аргументированные версии - немецкую, литовскую и татарскую. Но они, на мой взгляд, не исключают друг друга. Действительно, москвичи могли захватить несколько пушек на Куликовом поле, а в 1382 г. несколько пушек могли прибыть в Москву с князем Остеем, и, наконец, уже большая партия огнестрельного оружия поступила в 1389 г. "из немец" в Москву и Тверь.

А есть ли какое-либо документальное подтверждение появлению огнестрельного оружия на Руси в конце XIV - начале XV века? Или, попросту говоря, найдена ли материальная часть того времени? А вот тут-то, как говорится, "кот наплакал".

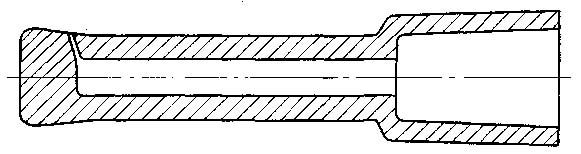

Самое древнее орудие, экспонируемое в Артиллерийском музее, - 4-гривенный тюфяк, изготовленный из кованого железа во 2-й половине XIV - начале XV века (так осторожно датирован он в каталоге музея). Калибр тюфяка - 90 мм, длина около - 440 мм, вес - 11,5 кг. По внешнему виду орудие это напоминает мортиру. Оно состоит из двух цилиндрических частей. Зарядная камора цилиндрическая. На казенной части имеется запал (рис. 1.2).

Рис. 1.2. 4-гривенный тюфяк.

Сей тюфяк находится в разделе русской артиллерии, как в каталоге, так и в музее. Но, увы, он найден в 1885 г. в местечке Старый Крым Таврической губернии. Скорее всего, владельцами тюфяка были крымские татары. Куда менее вероятно, что его доставили в Крым генуэзцы.

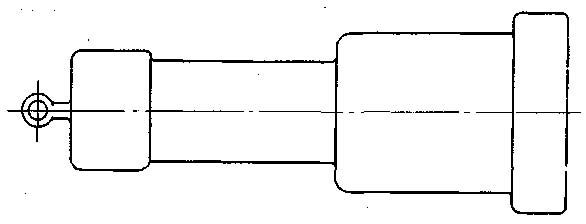

Наиболее ранним русским оружием можно считать мортирку, хранившуюся в Калининском краеведческом музее. Тело мортирки состояло из двух железных цилиндров. Длина ее около - 425 мм. Есть основания полагать, что мортирка принадлежала тверским князьям (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Мортирка из Калининского краеведческого музея.

Увы, в ходе кратковременной оккупации Калинина (Твери) германскими войсками мортирка была украдена немецкими солдатами. (Вот бы сейчас под соусом кампании по "возвращению культурных ценностей" стребовать это орудие с Германии!)

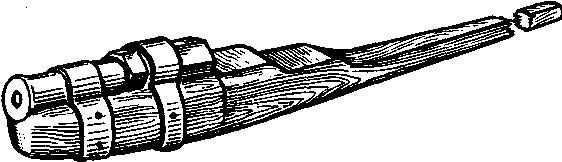

Еще одно небольшое орудие конца XIV - начала XV века хранилось в Ивановском краеведческом музее. Калибр его - 31 мм, длина кованого железного ствола - 230 мм. Канал ствола неправильной, слегка конической формы с расширением к дулу. Ложе деревянное, длиной 1300 мм. Ряд историков классифицируют орудие как ручную пищаль. Но, увы, и это орудие таинственно исчезло из музея в годы "перестройки" (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Ручная пищаль конца XIV - начала XV в., украденная в 1990-х годах из Ивановского музея.

Глава 2. Секреты графа Шувалова

Нам слава, страх врагам в полках твои огни;

Как прежде, так и впредь: пали, рази, гони…

С Елисаветой Бог и храбрость генералов,

Российсска грудь, твои орудия, Шувалов.

М. В. Ломоносов

Вечером 24 ноября 1741 г. в спальню цесаревны Елизаветы Петровны решительно вошли четверо мужчин - трое ее камер-юнкера и лейб-медик француз Лесток. Вошедшие объявили цесаревне, что правительница Анна Леопольдовна решила арестовать Лестока, а гвардейским полкам приказала выступить из Петербурга в Финляндию якобы потому, что шведский генерал Левенгаупт идет к Выборгу. Анна Леопольдовна явно замышляла арестовать цесаревну. Камер-юнкеры потребовали от Елизаветы в эту же ночь устроить государственный переворот.

Думаю, надо представить эту четверку, тем более что в последующие 20 лет они будут определять внешнюю и внутреннюю политику империи. Ну, лейб-медик Лесток хорошо известен по фильму "Гардемарины, вперед!". А вот о камерюнкерах стоит сказать поподробнее.

Камер-юнкер Алексей Григорьевич Разумовский - сын простого казака Григория Розума, 32 лет. В 1731 г. через село Чемер проезжал полковник Вишневский. В местной церкви он услышал приятный голос Алексея Розума и взял с собой в Петербург. Обер-гофмейстер двора Анны Иоанновны Левенвольд принял Алексея Розума в придворный хор, там-то его увидела и услышала Елизавета Петровна, пленившись его голосом и приятной внешностью. Познакомившись ближе, Елизавета обнаружила у него и иные достоинства. Она выпросила Алексея у тетушки Анны и зачислила в свой штат обслуги. В 1740 г. Алексея произвели в камер-юнкеры и поменяли малороссийскую фамилию на более пристойную - Разумовский.

Камер-юнкер Михаил Илларионович Воронцов, 27 лет, сын мелкопоместного дворянина Иллариона Гавриловича Воронцова, владельца 200 душ крепостных. В 14 лет Михаил стал камер-юнкером при особе цесаревны.

И вот, наконец, наш главный герой - камер-юнкер Петр Иванович Шувалов, 30 лет, родом из мелкопоместных иностранных дворян. Вместе с братом Александром он служил камер-юнкером при особе цесаревны.

Несмотря на аргументы камер-юнкеров, Елизавета колебалась. Воронцову даже пришлось прибегнуть к лести: "Подлинно, это дело требует немалой отважности, которой не сыскать ни в ком, кроме крови Петра Великого".

Наконец цесаревна решилась. Сверху на платье Елизавета надела стальную кирасу, накинула шубу и села в сани, на запятках которых стали Михаил Воронцов и Петр Шувалов.