- Тогда побывайте на лесопильно-деревообрабатывающем комбинате имени Ленина, - говорят первые. - Это повыше моста, в Ломоносовском районе города. Приятно, знаете, вдохнуть запах высушенной древесины, посмотреть, как пакетами пиловочника грузятся суда, наши и иностранные…

- Постойте, - говорят вторые. - Обязательно надо побывать на судоремонтном заводе "Красная кузница", посмотреть сухие и плавучие доки. Ведь вы знаете, что завод стоит на месте бывшей Соломбальской верфи, основанной Петром Первым?

- Ну, тогда уж не забудьте Соломбальский машиностроительный завод: ведь он изготовляет оборудование для лесной промышленности, что для нашей области не менее важно, чем морской транспорт. Одни автолесовозы чего стоят!

- Обязательно побывать надо в порту. Съездите на Экономию.

- В Бакарицу - наш главный арктический причал.

- Побывайте в Северном морском пароходстве ордена Ленина.

- Зайдите в "мореходку", старейшее училище такого рода в стране. Сколько прославленных капитанов вышло из него!

- Постойте! - возражают третьи. - Этак может создаться впечатление, что архангелогородцы заняты только работой и больше ничем не интересуются. А ведь город живет своей культурной жизнью. Побывайте на выступлениях Северного народного хора. Или на выступлениях самодеятельного ансамбля "Сиверко", не уступающего профессиональным.

- Посмотрите продукцию артели "Беломорские узоры".

- Сходите в художественный музей.

- А в краеведческом музее были?

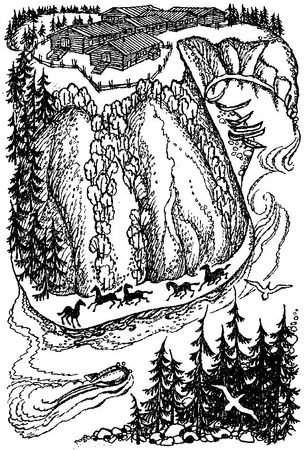

- А в Малых Карелах, музее деревянного зодчества под открытым небом?

Как объять мне этот город? И я мечусь из конца в конец, толкаюсь в трамваях и автобусах, еду на катерах по рукавам дельты мимо низменных островов. Мне все интересно, и то меня вдохновляет, что всюду, куда бы я ни направился, сухопутным ли транспортом, речным ли, всюду сопутствует мне Двина. Она - главная героиня моего скромного путевого описания. Ей под стать только торжественная одическая речь:

О коль ты щаслива, великая Двина!

Сколь ты счастлива, что столь многими результатами дел человеческих украшена!

Через землю северную прошла она широким потоком и здесь, у города, распалась на четыре главных русла и множество проток меж островами. Кто сосчитает все эти острова, как и кто сосчитает все суда на причалах и на рейде и находящиеся в движении к морю и от моря? Как весело и пестро на реке, как под стать ее шири индустриальный пейзаж ее берегов: заводские трубы и портовые краны, суда с красивыми обводами и золотистые пакеты пиловочника - работает город, и вместе с ним река.

Есть удивительный, романтичный уголок Архангельска - островная Соломбала. О ней я уже упоминал, но ее надо видеть. Здесь размещено несколько огромных промышленных предприятий и тут же тенистые улочки, старые деревья, поэтичнейшие уголки. Наряду с кварталами современной застройки здесь стоят весело выкрашенные деревянные трехоконные домики. И вот по одной из улочек с северным названием - Новоземельская, Таймырская, Кемская - по деревянным мосткам забредете вы в глубь Соломбалы, в ее самые романтичные места вдоль речки Соломбалки.

Удивительна эта речка, имеющая вид канала в грунтовых берегах. Отрезок ее от впадения в Двину до Новоземельской улицы и есть канал, прорытый по приказу Петра Первого для испытания судов, построенных на Соломбальской верфи, и называется он Испытательной канавой. На всем протяжении сплошь заставлена Соломбалка множеством катеров и лодок. Каких только конструкций судов малого флота не изобретают любители-архангелогородцы! Обычная килевая лодка в устье Двины мало популярна, разве что по хорошей погоде. Вот и ладят любители катерки с каюткой в носовой части, штурвальной кабиной (мотор, конечно, стационарный) - такой "коробочке" не страшны волны, на такой можно поехать в любую погоду и за грибами, и на рыбалку, и на охоту на "няшу".

Приятно идти Соломбалкой по Краснофлотской набережной. В летний вечер здесь всегда оживленно. Проходят люди по деревянным мосткам, переброшенным через речку, сидят на скамеечках на берегу, хозяева возятся у лодок, кто-то уезжает и приезжает, гомонят мальчишки, катаясь по мелкой речонке в дощаниках. Домики повернуты лицом к речке, от них отходят мостки к воде. Иные дома подняты на сваи.

- "Северная Венеция"! - шутят соломбальцы.

Что ж из того, что нет здесь лазурного моря, но есть другое, прекрасное, суровое море. Романтика не только в дальних морях и дальних странах. Для соломбальских мальчишек она начиналась с их Соломбалки, где учились они плавать и управлять лодкой, с первых поездок на острова дельты. С восхищением смотрели они на старших братьев и отцов, возвращавшихся из плавания. Учились по силуэту издали определять класс корабля, его водоизмещение. И когда подрастали, шли в мореходное училище. Отсюда выходили прославленные полярные капитаны, штурманы, лоцманы. И не исчезнет эта традиция, пока есть море, пока стоит Архангельск с Соломбалой.

Следуя вдоль речки, выйдешь к старому соломбальскому кладбищу. Возле скрытой деревьями белой церковки стоит памятник. На стеле высечено изображение парусного судна в море и слова: "Корпуса штурманов подпоручик и кавалер Петр Кузмин Пахтусов…", ниже высечено изображение Новой Земли, берега Пахтусова и Карского моря, где работал выдающийся гидрограф XIX века.

Продолжая путь по Соломбале, возвращаешься к Двине. На набережной Георгия Седова стоит двухэтажный деревянный дом бывшей лоцманской вахты. На нем укреплена мемориальная доска - здесь жил в 1912 году полярный исследователь перед отплытием в свой последний рейс. Здесь же, в Соломбале, было куплено старое, но прочное судно "Святой мученик Фока". Набережная выходит на Корабельное русло - судоходный Маймаксанский рукав. Не затихает движение на дороге к морю, разные суда проходят мимо. Их проводят опытные лоцманы. Лоцманская служба существует в архангельском порту с 1613 года. Назывались встарь архангельские лоцманы "коронными лоцманами".

Не широк, но глубок Маймаксанский рукав, долго идти судам мимо лесозаводов и поселков на низких берегах, мимо пустынных островов дельты, поросших кустарником, пока не откроется море. У Мудьюжского острова поблагодарит капитан лоцмана, и дальше пойдет судно своим курсом: лесовозы - в западные страны, грузовые суда - вдоль всего северного побережья. По трассе Северного пути караваны судов, ведомые ледоколами, идут к арктическим портам и отдаленным зимовкам. Они грузятся в Бакарице в конце лета: поздно начинается навигация в арктических морях и рано кончается.

И снова, и снова тянет к себе река. С нее началась встреча с городом, к ней прихожу я перед расставанием. Иду к объединенному морскому и речному вокзалу. Рядом четко перечертил реку мост, пространственно замкнув пейзаж.

Пестро и людно на причалах, уходят ли "Татария" и "Буковина" на Соловки или на Мезень, приходят ли речные теплоходы: толпы стоят на пристани, люди с борта машут, кричат кому-то, играет музыка - ведь это всегда праздник - приход и отход кораблей. И хочется самому принять в нем участие…

Но мой праздник, увы, окончен.

И уже в темноте, проезжая на поезде по мосту, видишь напоследок Двину, всю иллюминированную огоньками судов и причалов, угадываешь по их расположению знакомые места. Я не грущу, нет, я знаю: если придется мне еще побывать на Севере, надолго ли, накоротко ли, мне не миновать этого города, и я снова увижу его в знакомом и каждый раз новом облике, и потому я говорю ему не "прощай", а "до встречи"!

Мезень - река срединная

***

Кажется, достаточно поездил я по Северному краю, побывал на Онеге, на Печоре и - как читатель прочел выше - на Двине, но одна из немалых северных рек все еще оставалась мне неизвестной: Мезень - река срединная.

Срединная она вот почему - течет между Двиной и Печорой, двумя главными реками Европейского Севера. Межень означает средину, оттого и река Мезень. И оттого еще она Мезень, что сильно мелеет в меженную пору. И еще слово "мезонька" означает на Севере младшее дитя - младшая сестра среди двух старших рек. Вот сколько смыслов сошлось в одном этом имени!

Быть может, возразят мне и скажут: точно ли Мезень - срединная река? Есть и Пинега и Кулой. Думаю, все ж не ошиблись древние землепроходцы. Пинега хоть велика и самобытна, а Двины приток, Кулой хоть и хороша река, а все-таки речка невеликая, приморская. А Мезень…

А какая она - Мезень?

Путь на Удору

- Только не на Удору, а на Удору, - поправляют меня друзья-коми.

Что за Удора такая? Это - край земли коми, расположенный по верхней Мезени и притоку ее - реке Вашке. В XV веке коми пришли на низкие берега Вашки и заселили ее. По-местному называлась она By-река, а те, кто живет по ее берегам, - вудор. От этого слова, видимо, и произошло название Удор, Удора, Удорский край. Расселение шло медленно, только в начале XVI века появились первые поселения на Мезени. Деревни коми в это время растут вниз по реке, русские деревни - снизу вверх; там, где они встретились, и прошла северная этническая граница удорских коми.