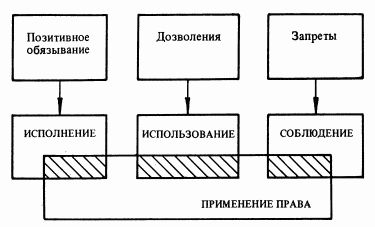

Схема 14. Способы правового регулирования и формы реализации права

В наиболее точном, предельно строгом смысле о реализации права можно говорить в отношении такой ее формы, как исполнение. Здесь, действительно, в юридических нормах закладываются известные "программы поведения", которые затем в самом точном, прямом смысле осуществляются, переносятся в фактические отношения, претворяются в жизнь, реализуются в активной деятельности субъектов.

Что же касается двух других форм (использования и соблюдения), то здесь общие положения о реализации права нуждаются в известных уточнениях и, пожалуй, даже в оговорках.

Прежде всего, указанные две формы должны рассматриваться в единстве, в сочетании и притом в зависимости от типа регулирования. При использовании всегда есть и соблюдение: при общедозволительном регулировании - в виде ненарушения конкретных запрещающих норм, при разрешительном - в виде строгого следования поведению в границах, очерченных субъективным правом, в несовершении ничего такого, что выходит за эти границы.

Но главное не в этом.

Как при общедозволительном, так и при разрешительном регулировании управомоченный субъект действует активно. И вот это активное поведение лишь в весьма условном смысле можно рассматривать в качестве "реализации" того, что заложено в праве. По своей сути активное поведение субъектов здесь - результат прямого осуществления материальных, политических, духовных и иных интересов, основанных на объективно обусловленных потребностях социальной жизни. Реализация же соответствующих юридических норм - управомочивающих и запрещающих, а также общих дозволений и запретов заключается, в сущности, лишь в том, что создаются как бы типовые конструкции, общие и абсолютные правоотношения, в соответствии с которыми субъекты строят свое, продиктованное социальными потребностями активное поведение.

Изложенное об особенностях реализации права в связи с общедозволительным и разрешительным типами регулирования приводит к выводам, предупреждающим от упрощенных трактовок ценности права и преувеличения его роли в жизни общества, против таких представлений, в соответствии с которыми будто бы все (и целиком), что происходит в окружающей нас жизни, суть не что иное, как реализация правовых установлений.

Подобные представления в какой-то мере справедливы, пожалуй, лишь применительно к такой форме, как исполнение - наиболее простой форме реализации, относящейся к верхним слоям правовой системы и, действительно, позволяющей (далеко не всегда, впрочем, эффективно, социально оправданно) довольно "свободно" использовать правовые формы, подчас не без волюнтаристских оснований.

Если же обратиться к таким формам реализации, как использование и соблюдение, которые связаны с самыми глубинами правовой системы, то перед нами возникает иная картина. В данной плоскости право - и это решающая его характеристика - предстает как такой регулятивный и эффективный охранительный социальный механизм, который призван дать простор и гарантировать правомерное поведение, выражающее действие экономических, общесоциальных закономерностей, и функционирование которого, следовательно, находится в глубокой, органичной взаимосвязи и взаимодействии со всей системой экономических, общесоциальных, в том числе психологических, регуляторов, стимуляторов поведения людей, их коллективов.

И именно здесь, в данной плоскости - главный магистральный путь развития правовой формы, использования ее потенциала и резервов, повышения роли права в сочетании и гармонии с оптимизацией всего существующего в данном обществе комплекса социальных регуляторов (II.21.3.). Не трудно заметить, что рассматриваемый подход к праву, предупреждая от упрощенных трактовок и преувеличений его роли, позволяет раскрыть действительную ценность права в жизни общества, его органический, закономерный характер в системе социальных отношений классового общества.

Глава 18. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАВОТВОРЧЕСТВО

1. Единство правотворчества и правового регулирования.

2. Правотворчество - завершающая и конститутивная стадия формирования права.

3. Правотворчество - разновидность государственной деятельности. Способы (формы) правотворчества.

4. Правотворческая деятельность. Правотворческий акт. Юридические источники.

5. Системное, кодификационное правотворчество.

1. Единство правотворчества и правового регулирования.

Правотворчество осуществляется еще до самого процесса правового регулирования и потому не включается в его механизм.

Вместе с тем правотворчество и правовое регулирование находятся в глубоком единстве и не только потому, что первое - предпосылка и формирующее начало для второго, но и по самой природе, характеру рассматриваемых правовых явлений.

Прежде всего, и правотворчество, и правовое регулирование выражают единый подход к праву, освещают единый "срез" правовой действительности. Ведь категория правового регулирования призвана отразить динамику правовой действительности. Причем в том ее состоянии, когда юридические нормы вступают в действие. Но правовая система имеет свою динамику и до начала функционирования юридических норм. Вопросы правотворчества и призваны охарактеризовать правовую систему вот в этой, предрегулятивной фазе. Следовательно, в своем единстве, взаимосвязи правотворчество и правовое регулирование дают целостную картину динамики правовой системы, всей правовой надстройки.

Далее. Лишь при таком рассмотрении правового регулирования, когда оно берется в единстве с правотворчеством, возможно, предупредить гиперболизацию первой из указанных категорий, превращение правового регулирования в нечто самодовлеющее, оторванное от объективных факторов, его обусловливающих. В то же время и общетеоретическая характеристика вопросов правотворчества получает при таком подходе надлежащую ориентацию: они трактуются не вообще, не сами по себе, а в органической связи с той ролью, которую играет право в социальной жизни.

Существенно важно также то, что через правотворчество правовая система преимущественно и оснащается регулятивной энергией. Правотворчество - главный канал воздействия государственной власти на социальную жизнь через механизм правового регулирования и в связи с этим - главный канал придания нормам юридической силы, значения критерия правомерности поведения.

2. Правотворчество - завершающая и конститутивная стадия формирования права.

То весьма большое значение, которое имеет правотворчество для правового регулирования, во многом обусловлено его местом и ролью при формировании права (правообразовании).

Формирование права - это весь процесс, в результате которого в действующую юридическую систему вводятся новые (а также изменяются или отменяются уже существующие) юридические нормы. Процесс правообразования является сложным, длящимся, сочетающим во взаимодействии объективные и субъективные факторы, обусловливающие право. Его главные стороны: объективно обусловленные требования экономического базиса, всей социальной жизни классового общества и активная, целенаправленная деятельность компетентных органов.

Формирование права по своим исходным началам носит объективно обусловленный, исторически необходимый характер.

Начальная ступень правообразования - возникновение объективно обусловленной экономической, социально-политической или иной общественной потребности в юридическом регулировании (или изменении регулирования) соответствующих отношений. А затем - преломление этой потребности в системе классовых отношений, в политическом, нравственном и правовом сознании господствующего класса (трудящихся во главе с рабочим классом - в социалистическом обществе), в господствующем общественном мнении, выражение данной потребности в классовых, политико-юридических интересах, в складывающейся классовой воле - в тех доминирующих непосредственно-социальных притязаниях, которые выступают в качестве прямого носителя объективных потребностей и интересов, классовой воли.

В процессе правообразования велика роль активно-творческих элементов - деятельности субъектов политической системы (партий, государства, общественных организаций), влияния науки, правовой активности граждан, общественности. Уже с весьма ранних своих ступеней развития процесс правообразования приобретает целеустремленный, целенаправленный характер потому, что объективно обусловленные потребности в правовых нововведениях, основанные на них политико-юридические интересы, складывающаяся классовая воля в обществах с развитыми политическими и юридическими системами, как правило, концентрированно выражаются в политических решениях господствующих партий, государства, иных политических образований о необходимости тех или иных преобразований в действующем праве.