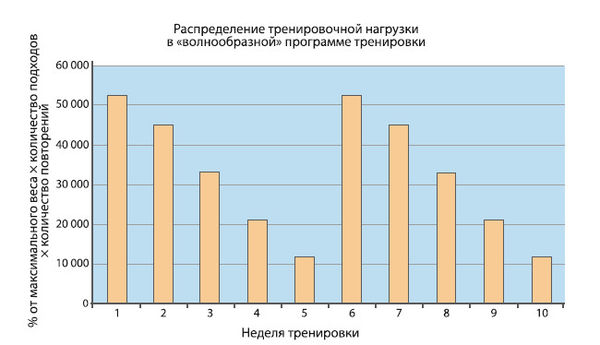

Рис. 10.1. Тренировочный объем (% от максимального веса х количество подходов х количество повторений) в течение 10-недельной волнообразной тренировки

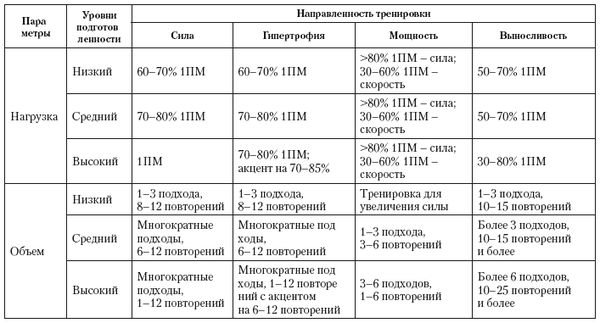

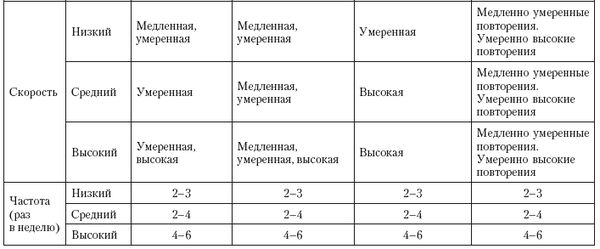

Вне зависимости от моделей той или иной используемой периодизации существуют общие рекомендации по структуре тренировочных программ для развития силы, гипертрофии, мощности и локальной мышечной выносливости (табл. 10.5). Рекомендации, описанные в таблице, предложены Американским колледжем спортивной медицины для развития силовых возможностей взрослых людей с разным первоначальным уровнем силовой подготовленности. Они также включают различные типы мышечного сокращения (изометрические, концентрические, эксцентрические), односуставные или многосуставные упражнения, порядок и последовательность упражнений, интервалы отдыха.

Таблица 10.5

Рекомендации Американского колледжа спортивной медицины для силовых тренировочных программ

(J.H. Wilmore, D.L. Costill, 2004)

Глава 11

Использование тренажерных устройств при реализации силовых тренировочных программ

В современном массовом и профессиональном спорте ведтся постоянный поиск новых, более эффективных путей силовой подготовки. Совершенствование существующих тренажерных устройств и создание новых конструкций на основе знаний, являющихся результатом прорывных направлений современного научно-технического прогресса, занимает важное место в повышении эффективности процесса силовой подготовки. Поэтому вопросы применения тренировочных устройств, повышающих результативность процесса развития силовых возможностей человека, были и остаются предметом пристального внимания тренеров и исследователей (Т.П. Юшкевич и др., 1989; С.П. Евсеев, 1991; M.H. Stone et al., 2007; Л. А. Зеленин, 2013).

В научно-методической литературе приводится несколько определений термина "тренировочное устройство". Так, в книге "Терминология спорта", подготовленной многочисленным коллективом авторов под руководством Ф.П. Суслова и Д.А. Тышлера (2001), под тренажером понимается аппарат (прибор, снаряд), предназначенный для повышения эффективности тренировочного процесса и создания благоприятных условий для воспитания физических качеств или овладения необходимыми навыками. В.И. Жуков с соавторами (2012) рассматривает тренажер как устройство, помогающее моделировать те или иные условия реальной деятельности: совершенствовать спортивную технику, развивать двигательные способности, улучшать анализаторские функции организма. С.П. Евсеев (1995) на основе анализа литературных источников определяет тренажер как средство материально-технического обеспечения учебного процесса, позволяющее организовывать искусственные условия для эффективного воспроизведения задания, чем обеспечивается формирование умений и навыков, развитие и совершенствование качеств и способностей человека, соответствующих требованиям его будущей деятельности. Автор отмечает, что другие признаки, включаемые в различных публикациях в число дополнительных терминов, либо уточняют особенности тренажеров для подготовки человека к тому или иному виду деятельности, либо конкретизируют выделенные в данном определении признаки и акцентируют внимание на требованиях к их современным конструкциям.

По мнению С.П. Евсеева (1995), тренажеры можно классифицировать по основным способам их взаимодействия со спортсменом: подгонке тех или иных свойств предметной среды (геометрических параметров, упругости и др.) к возможностям занимающегося с целью их максимальной реализации; программированию длительности, темпа, ритма и др. характеристик движений и осуществления опосредованного (через зрительный, слуховой и др. анализаторы) стимулирующего влияния на занимающегося; ограничению нерациональных траекторий и положений звеньев тела человека и снаряда, приводящих к излишним энергетическим потерям, рассеиванию энергии и т. п.; оказанию обобщенного физического воздействия в виде тяги, приложенной к его телу (как правило, в области общего центра масс) по различным направлениям; управлению суставными движениями занимающегося; электростимуляционному управлению напряжениями тех или иных мышечных групп. Тренажерные устройства классифицируются и по другим критериям: по назначению (для развития определенных двигательных способностей, качеств и навыков); по направленности (для освоения геометрии движений, биокинематической или биодинамической структуры); по характеру информационного обмена (с обратной связью и без нее); по конструктивным особенностям (механические, электрические, электромеханические, электронные, гидравлические, пневматические и др.) (В.И. Жуков и др., 2012).

На наш взгляд, классификация тренажерных устройств, предложенная С.П. Евсеевым (1995), является наиболее приемлемой, так как в полной мере учитывает многообразие всего спектра взаимодействий между искусственными условиями, создаваемыми тренажерными устройствами, и самими занимающимися определенным видом двигательной подготовки. Вышеописанные представления распространяются и на тренажерные устройства, предназначенные для развития мышечной силы.

При рассмотрении использования тренажерных устройств в практике силовой подготовки некоторые вопросы заслуживают отдельного внимания. Особенно важным представляется вопрос о соответствии выполняемого тренировочного упражнения силового характера основному соревновательному двигательному действию, присущему определенному виду спорта. В этом направлении вызывает интерес публикация Н.Б. Сотского (2014). Автор выявил особенности кинематических и динамических параметров работы суставных сочленений при взаимодействии тренирующегося со стационарными тренажерами в ходе выполнения силовых упражнений.

Названные характеристики определялись при выполнении 12 типичных силовых упражнений на семи стационарных тренажерах станочного типа с нагрузкой, связанной с преодолением силы тяжести. Применяемые силовые тренажерные программы предусматривали использование регламентирующих указаний производителя. Анализ полученных результатов показал, что при использовании стационарных тренировочных устройств не создается условий для преодоления внешней нагрузки одновременно в нескольких степенях свободы суставных движений, характерных для спортивных или естественных пространственных двигательных действий человека (Н.Б. Сотский, 2014).

На основе фактологического экспериментального материала автор указывает на необходимость создания новых тренажерных систем, конструкция которых предусматривала бы возможность одновременной нагрузки для нескольких степеней свободы суставных движений при минимальной инерционности. Нельзя не согласиться с этим мнением специалиста. Решение такой задачи имеет принципиальное значение. В то же время следует отметить и немалые сложности, которые непременно возникнут при ее решении.

Проведение силовых тренировок на тех или иных тренажерных устройствах связано с соблюдением определенных требований (основных положений), которые достаточно глубоко и детально изложены в имеющейся научно-методической литературе (Т.П. Юшкевич и др., 1989; С.П. Евсеев, 1991; В.Н. Платонов, 2004; И.П. Ратов и др., 2007; Л.А. Зеленин, 2013). Исследователи обращают внимание на необходимость использования силовых тренажеров, исключающих возможность нарушения координационной структуры уже сформированных двигательных навыков, имеющих наиболее важное значение для того или иного вида спорта. Содержание реализуемых силовых тренировочных программ, выбор тренажерного устройства или их комплексов должны строго соответствовать определенным задачам развития уровня силовой подготовленности на каждом конкретном этапе многолетнего тренировочного процесса. По мнению многих специалистов, целесообразно применять тренажеры, в которых предусмотрена возможность получения срочной информации о параметрах развиваемых мышечных усилий, а также присутствует обратная связь, позволяющая корректировать количественные характеристики проявляемых силовых возможностей в режиме реального времени (on-line).

В тренировочном процессе силовой подготовки представителями различных видов спорта используется разнообразный спектр стационарных тренажерных устройств. Специфика проявляемых мышечных усилий в каждом виде спорта определяет выбор того или иного тренажера в практике силовой подготовки спортсмена. Рассмотрим примеры тренажеров серийного производства, используемых в силовых тренировках спортсменов. На рисунке 11.1 представлено тренажерное устройство системы HUBER.

По мнению производителей, данный тренажер представляет новаторскую технологию, заключающуюся в одновременном воздействии на весь опорно-двигательный аппарат человека: все группы мышц и мышечные цепи, суставы, связки, сухожилия, позвоночник. Аппарат состоит из трех основных частей: моторизованной платформы, создающей нестабильность опоры; поручней – динамометров, позволяющих измерять прикладываемое усилие в течение всей процедуры; динамической колонны с мишенью-экраном обратной связи, который отображает ход процедуры в режиме реального времени.