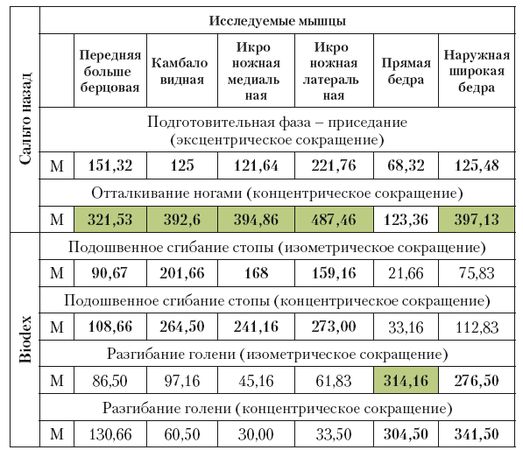

Примечание: жирным шрифтом выделены значения ЭМГ исследуемых мышц.

Как видно из данных, приведенных в таблице 9.1 (выделенные ячейки), при выполнении сальто назад с места в фазе отталкивания ногами пять из шести исследуемых мышц развивают усилия выше, чем при выполнении максимальных произвольных сокращений на комплексе Biodex, о чем свидетельствует более высокая ЭМГ. При этом амплитуда ЭМГ мышц при изометрических сокращениях выше, чем при эксцентрических, но ниже, чем при концентрических, что также подтверждается исследованиями других авторов (А.И. Нетреба, 2007).

Для общего распределения биоэлектрической активности мышц при выполнении сальто назад характерна некоторая внутренняя ассиметрия мышечных усилий, проявляющаяся в более высокой ЭМГ мышц левого бедра по сравнению с мышцами правого и превышении значений ЭМГ мышц правой голени над значениями мышц левой. Заметим, что такая особенность в распределении усилий не отражалась на внешней картине движения.

В данном исследовании проведен сравнительный анализ электрической активности мышц, зарегистрированной при выполнении сальто назад с места и акробатического переворота назад, а также при максимальных произвольных мышечных сокращениях на комплексе Biodex. Регистрация более высокой амплитуды ЭМГ в реальном движении может быть связана с особенностями выполнения сложного по координации двигательного навыка, предполагающими мобилизацию и слаженность работы всех мышечных групп, участвующих в исследуемом движении. Также есть основания полагать, что при систематических длительных тренировках, вероятно, в коре головного мозга гимнаста может вырабатываться моторная команда, которая приводит к активации большего числа высокопороговых двигательных единиц и увеличению частоты их импульсации, вследствие чего и развиваются более значительные по величине мышечные усилия. Полученные в ходе исследования данные можно использовать при подборе средств силовой тренировки на основе учета особенностей проявления силовых возможностей при различных типах сокращения основных мышц, обеспечивающих выполнение изученных гимнастических технических элементов.

Выполнение гимнастических элементов на снарядах во многом связано с преодолением собственного веса спортсмена и требует развития значительных по величине усилий различных мышц. Хорошо известно, что проявление силовых возможностей зависит от специфики вида спорта. Особое внимание среди разнообразного спектра спортивных двигательных действий привлекают прицельные движения, при выполнении которых не развиваются большие усилия, но предъявляются высокие требования к точности мышечных усилий и моменту их проявлений. Представлялось интересным выяснить по параметрам ЭМГ характеристики усилий, развиваемых различными мышцами, обеспечивающими выполнение выстрела из лука. С этой целью в ВЛГАФК были проведены специальные исследования (А.М. Пухов, 2013).

В исследовании приняли участие 14 стрелков из лука разной спортивной квалификации (от II разряда до МСМК), в возрасте от 16 до 25 лет. Как и в предыдущей серии экспериментов, у лучников во время выстрела регистрировались кинематические и электромиографические параметры с помощью описанной ранее аппаратуры и методики регистрации.

В начале исследования была зафиксирована биоэлектрическая активность 32 скелетных мышц, которые, по сведениям, приводимым в публикациях по динамической морфологии, предположительно могли обеспечивать выполнение выстрела из лука. Анализ зарегистрированных электромиограмм позволил выявить 10 мышц, наиболее задействованных в осуществлении выстрела из лука: лучевой сгибатель и локтевой разгибатель кисти правой и левой руки, трехглавая правого и левого плеча, передняя часть левой дельтовидной и задняя часть правой дельтовидной, верхние и нижние пучки правой и левой трапециевидной.

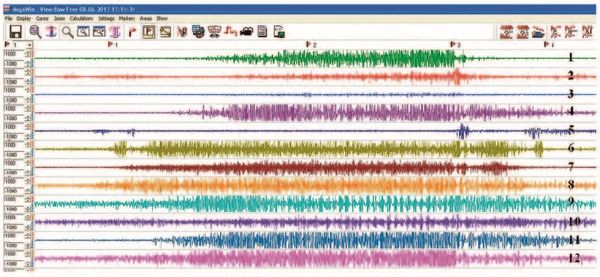

В перечисленных выше скелетных мышцах, которые мы условно называем "ведущими", на протяжении всего выстрела из лука наблюдались значительные изменения их электрической активности. Типичный пример записи ЭМГ ведущих мышц в ходе выстрела из лука представлен на рисунке 9.5.

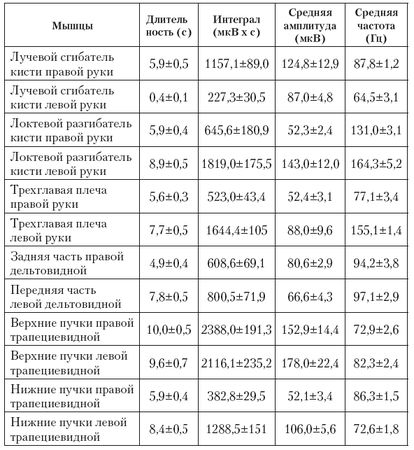

Активность ведущих мышц существенно превышала параметры ЭМГ, зарегистрированные у других 22 мышц. Следовательно, ведущие мышцы развивали и более значительную силу в сравнении с остальными. Параметры ЭМГ ведущих мышц при выполнении выстрела из лука представлены в таблице 9.2.

Характер биоэлектрической активности ведущих мышц имел свои специфические особенности, которые отражались в порядке активации исследуемых мышц, в различных величинах их интеграла, средней амплитуды и частоты биопотенциалов.

Рис. 9.5. Типичный образец записи ЭМГ "ведущих" мышц при выполнении выстрела из лука у испытуемого М.Т., 17 лет

1 – лучевой сгибатель кисти правой руки; 2 – локтевой разгибатель кисти правой руки; 3 – трехглавая плеча правой руки; 4 – задняя часть правой дельтовидной; 5 – лучевой сгибатель кисти левой руки; 6 – локтевой разгибатель кисти левой руки; 7 – трехглавая плеча левой руки; 8 – передняя часть левой дельтовидной; 9 – верхние пучки правой трапециевидной; 10 – верхние пучки левой трапециевидной;

II – нижние пучки правой трапециевидной; 12 – нижние пучки левой трапециевидной.

Маркеры 1 и 2 – подъем лука, 2 и 3 – фаза дотягивания ("дотяг"), 3 и 4 – опускание лука.

Таблица 9.2

Параметры биоэлектрической активности скелетных мышц при выполнении выстрела из лука, М±m, n=14.

Анализ полученных ЭМГ-параметров позволил выявить определенную вариативность порядка развития мышечных усилий и их прекращения у "ведущих" мышц при выполнении выстрела из лука. В 46 % выстрелов первыми из всех исследуемых мышц активировались верхние пучки левой трапециевидной мышцы, в 23 % – локтевой разгибатель кисти правой руки. В 38 % выстрелов вторыми развивали усилие верхние пучки правой трапециевидной мышцы. Третьими обычно активировались три мышцы: передняя часть левой дельтовидной – в 31 % выстрелов, локтевой разгибатель кисти левой руки и нижние пучки левой трапециевидной – по 25 %. В подавляющем большинстве выстрелов (98 %) последним вовлекался в работу лучевой сгибатель кисти левой руки.

В 46 % выстрелов усилие снижалось до фонового уровня первым в верхних пучках левой трапециевидной мышцы и в 23 % – локтевом разгибателе кисти правой руки. Вторыми в 23 % выстрелов прекращали активность верхние пучки правой трапециевидной и нижние пучки левой трапециевидной мышц. Локтевой разгибатель кисти правой руки и лучевой сгибатель кисти левой руки выключались третьими – в 31 % выстрелов соответственно.

Анализ продолжительности электроактивности исследуемых мышц, косвенно отражающий период проявления мышечных усилий, показал, что длительность ЭМГ колеблется в диапазоне от 0,4 с до 10 с. У верхних пучков правой и левой трапециевидных мышц усилия продолжались более длительно – 10,0±0,5 с и 9,6±0,7 с соответственно. Минимальный период активности наблюдался у лучевого сгибателя кисти левой руки – 0,4±0,1 с.

Наиболее высокая амплитуда ЭМГ при выполнении выстрела из лука была зарегистрирована в верхних пучках правой (152,9±14,4 мкВ) и левой (178,0±22,4 мкВ) трапециевидных мышц, что свидетельствует о более значительной силе, развиваемой данной мышцей в сравнении с остальными. Локтевой разгибатель кисти и трехглавая плеча правой руки развивали самые слабые усилия среди всех мышц: амплитуда их ЭМГ достигала порядка 52 мкВ.

Исходя из общей цели описываемых в данной главе исследований, логично было сравнить параметры ЭМГ, зафиксированные в скелетных мышцах при выполнении выстрела из лука, с характеристиками электроактивности при максимальном статическом и изотоническом сокращениях тех же мышц. Для решения этой задачи была проведена серия экспериментов с участием 12 стрелков из лука. На мультисуставном лечебно-диагностическом комплексе Biodex у них регистрировалась ЭМГ лучевого сгибателя и разгибателя кисти, дельтовидной мышцы и верхних пучков трапециевидной в процессе выполнения максимальных статического усилия и изотонического сокращения. Обобщенные данные о величине средней амплитуды зарегистрированных ЭМГ представлены в таблице 9.3.

Таблица 9.3

Характеристики биоэлектрической активности мышц при выполнении выстрела из лука и максимальных изометрических и концентрических сокращениях, M±m, n=12