До 1-го Казачьего переулка

Дома № 42 и 44 составляли в начале XIX века городскую усадьбу с главным домом (№ 44) и двумя флигелями. Принадлежала она поручику лейб-гвардии Семеновского полка Степану Бибикову. Согласно архивным документам, усадьба уцелела в московском пожаре 1812 года. Это удивительно, ведь тогда в Якиманской части Замоскворечья погорело девяносто два процента строений, а в Пятницкой – девяносто восемь. В 1853 году владение разделилось, и бывший флигель стал домом московского купца Никиты Михайловича Феоктистова. Основная же часть усадьбы отошла купцу Николаю Васильевичу Немирову-Колодкину и его жене Дарье Артемьевне.

Николай Васильевич (тогда еще просто Немиров) родился в Вологде в 1819 году. Он обучился на мастера серебряного дела и переехал в Москву в поисках финансового благополучия. Почти десять лет Немиров прослужил приказчиком у купца Колодкина, который торговал в Серебряном ряду на Ильинке. Между Немировым и Колодкиным сложились доверительные, даже дружеские отношения. Купец, который был на четверть века старше приказчика, решил сделать Немирова своим партнером и передать ему свое дело. Тогда-то и стал Николай Васильевич именоваться Немировым-Колодкиным. В статье, посвященной Николаю Васильевичу, В.Ю. Волдаева сообщает: "Усердно работая с Колодкиным, Николай Васильевич не оставлял мысли открыть свое собственное дело. Здесь нужен был, кроме знаний и находчивости, определенный капитал. Поэтому Немиров терпеливо собирал деньги. К накопленной сумме прибавилось приданое жены: Николай Васильевич в 1850-х годах женился, переехал на Большую Ордынку в прекрасный каменный, с большим садом дом жены. Молодая волевая купеческая дочь Дарья Артемьевна, всецело поддерживая планы мужа, отдала ему все свои средства. Она стала надежной опорой Николаю Васильевичу на всю их совместную жизнь".

Вскоре Немиров-Колодкин открыл собственную ювелирную лавку, продающую дорогие украшения. У Николая Васильевича не было детей, поэтому он позвал из Вологды сыновей своих сестер и сделал их помощниками. Через несколько лет у них появляется небольшая ювелирная мастерская. В 1872 году Немиров-Колодкин купил фабрику по производству золотых и серебряных изделий и церковной утвари. Заказчиками Николая Васильевича были представители знатнейших родов Москвы и Петербурга и даже российский императорский двор. В 1883 году Николай Васильевич учредил торговый дом "Н.В. Немиров-Колодкин" и стал потомственным почетным гражданином Москвы.

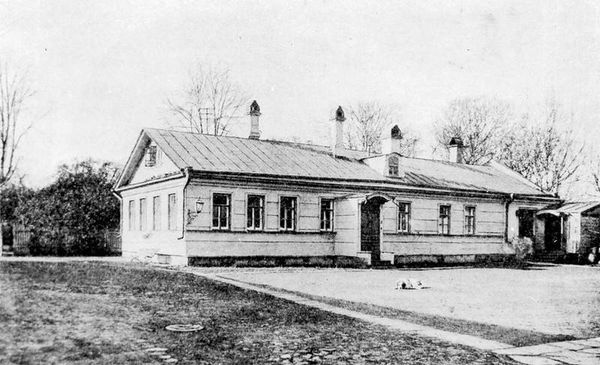

Двор богадельни имени Н.В. и ДА. Немировых-Колодкиных. Фотография 1902 года

Дом на Большой Ордынке он обустроил на собственный вкус: заказал у лучших художников свой портрет и портрет Дарьи Артемьевны, купил дорогую мебель из красного дерева. В усадьбе был устроен обширный каретный сарай, где находились летние и зимние экипажи. Но не только за собственным благосостоянием следил Николай Васильевич, а активно участвовал в благотворительной деятельности, за которую стал кавалером двух орденов: Святого Станислава III степени и Святой Анны III степени. Большие суммы он жертвовал на образование, являясь попечителем Александро-Мариинского Замоскворецкого училища. Не забыл он и свою малую родину: помогал Предтеченской Пустынской церкви Вологды и построил каменное здание для богадельни на сорок два человека.

Умер Николай Васильевич в 1886 году. В своем завещании он распорядился отдать усадьбу со всеми строениями с целью устройства богадельни для слепых бедных женщин. Наследники строго исполнили последнюю волю дяди, назвав богоугодное заведение "Богадельней имени Николая Васильевича и Дарьи Артемьевны Немировых-Колодкиных". Кроме того, было выделено на ее содержание сто тысяч рублей. Торговый дом перешел к племянникам покойного, которые только приумножили капиталы и расширили семейное дело. В 1890-х годах они приобрели земельное владение на Малой Ордынке, куда перевели ювелирные мастерские со всем оборудованием. В начале XX века "Фабрично-торговое товарищество преемников Н.В. Немирова-Колодкина" было поставщиком двора ее императорского высочества великой княгини Елизаветы Федоровны, а это говорит о большом престиже производимых фабрикой ювелирных изделий и сервизов. Богадельня имени Николая Васильевича и Дарьи Артемьевны Немировых-Колодкиных просуществовала до 1917 года. В 1918 году вся собственность товарищества была национализирована. В советский период в бывших зданиях богадельни устроили квартиры для рабочих.

К огромному сожалению, в июне 2011 года на Большой Ордынке было снесено уникальное здание – дом Феоктистова, бывший когда-то флигелем усадьбы начала XIX века. Конечно, после драки кулаками не машут, но москвичи и активисты "Архнадзора" не сумели отстоять этот памятник архитектуры. Можно не тратить время и не рассказывать об уже утраченном здании, но, так как это случилось недавно и раз уж мы все равно проходим мимо места, где оно стояло, я позволю себе сказать о нем несколько слов. Это был один из тех маленьких домиков, которые формировали облик старого Замоскворечья. Еще в XIX веке в Москве сплошь и рядом стояли одноэтажные деревянные строения. Их уничтожали пожары, а они снова и снова возрождались. После смерти Никиты Михайловича дом принадлежал его дочери Елене Никитичне Феоктистовой. В это время он окончательно выделяется в самостоятельное владение, сохраняя композиционную связь с другими бывшими усадебными постройками. После революции в нем проживали рабочие, а в 1930-х годах дом отошел к небезызвестному нам 2-му авторемонтному заводу.

Дом Феоктистова отличало необычное крыльцо с южной стороны. Теперь нет ни крыльца, ни самого домика. Этот бывший деревянный флигель пережил разрушительный пожар 1812 года, но не смог спастись от жадных до наживы коммерсантов. В постсоветское время в доме Феоктистова располагался ресторан, принадлежавший режиссеру М.Н. Садковичу. В начале 2000-х годов дом пустовал и был скрыт фальшфасадом. На него никто не посягал, потому что он находился на территории объединенной охранной зоны, где строительство было возможно только в габаритах утраченного исторического здания. Новый собственник в течение десяти лет добивался сноса дома Феоктистова. Теперь вместо одноэтажного деревянного строения начала XIX века построен новый четырехэтажный бизнес-центр с двумя подземными уровнями для размещения огромной парковки. А ведь еще в 1990-х годах был снесен идентичный дому Феоктистова южный флигель усадьбы поручика Бибикова, а на его месте возникли бетонное здание (№ 44, стр. 1) и пристройка со стеклянным верхним этажом. Фасад главного дома усадьбы (№ 44) тоже сильно искажен евроремонтом в 1990-х годах. Остается только сожалеть, что Москва практически полностью лишилась усадьбы начала XIX века.

Владение, включающее в себя строения современного дома № 46, принадлежало в первой половине XIX века Евграфу Аммосовичу Демидову. Женой хозяина была представительница одной уже известной нам фамилии – Анна Алексеевна Киреевская. Евграф Аммосович служил штабс-капитаном в полку. Усадьба состояла из выходящего на красную линию Большой Ордынки главного деревянного дома, построенного в 1817 году, и нежилого одноэтажного флигеля. В 1874 году владельцем усадьбы стал поручик Василий Иванович Правдин, при котором произошла небольшая переделка строений: появился каменный фундамент, фасады приобрели мелкие архитектурные членения и декор в эклектическом духе. В 1880-х годах новый хозяин купец первой гильдии Дружинин построил на территории усадьбы два одноэтажных хозяйственных корпуса для конюшни, кухни и погреба. Сейчас в доме № 46 по Большой Ордынке расположено Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации. Дом на углу Большой Ордынки и 1-го Казачьего переулка – административно-деловой центр. Когда-то на его месте был старинный двухэтажный особняк – типичный для Москвы XIX века.

Особняк Елисеевых – Миндовских

(Большая Ордынка, № 43)

Этот дом с длинным фасадом никого не оставит равнодушным. Удивителен он хотя бы тем, что его раз за разом удлиняли вдоль красной линии Большой Ордынки, а не в глубь двора. Первыми хозяевами особняка были дворяне Петровские, потомственные военные. Потом некоторое время им владел кто-то из родственников знаменитых братьев Елисеевых, которые произвели настоящую революцию в торговом бизнесе. Говорят, продавцы Елисеевских магазинов отличались наблюдательностью, расторопностью и предупредительностью, знали вкусы клиентов и всячески старались им угодить и настолько ответственно относились к делу, что было невозможно на гроздьях винограда найти хотя бы одну обмякшую ягодку. Но все-таки самым известным владельцем особняка на Большой Ордынке был знаменитый своим богатством и скупостью Иван Александрович Миндовский – представитель династии крупных предпринимателей и текстильных фабрикантов из города Вичуга.

Дед Ивана Александровича Миндовского Иван Иванович был предприимчивым крепостным крестьянином деревни Старая Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губернии. В 1817 году он основал бумагосновальную и красильную фабрику, положившую начало семейному делу.