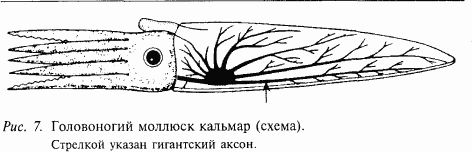

В последние годы для этих целей все шире применяют прижизненные срезы головного мозга новорожденных крысят и морских свинок и даже культуру нервной ткани, выращенную в лаборатории. Какие же вопросы способна решить нейробиология своими методами? Прежде всего – исследование механизмов функционирования отдельных нервных клеток и их отростков. Например, у головоногих моллюсков (кальмара, каракатицы) имеются очень толстые, гигантские аксоны (диаметром 500–1000 мкм), по которым из головного ганглия передается возбуждение на мускулатуру мантии (см. рис. 7). Молекулярные механизмы возбуждения исследуются на этом объекте. У многих моллюсков в нервных ганглиях, заменяющих у них головной мозг, есть очень большие нейроны – диаметром до 1000 мкм. Эти нейроны являются излюбленными объектами при изучении работы ионных каналов, открытие и закрытие которых управляется химическими веществами. Ряд вопросов передачи возбуждения от одного нейрона другому исследуется на нервно-мышечном соединении – синапсе (синапс в переводе с греческого означает контакт); эти синапсы по размерам в сотни раз больше подобных синапсов в головном мозге млекопитающих. Здесь протекают весьма сложные и до конца не изученные процессы. Например, нервный импульс в синапсе приводит к выбросу химического вещества, вследствие действия которого возбуждение передается на другой нейрон. Исследование этих процессов и их понимание лежат в основе целой современной индустрии производства лекарственных средств и других препаратов. Список вопросов, которые может решать современная нейробиология, бесконечно велик. Некоторые примеры мы рассмотрим далее.

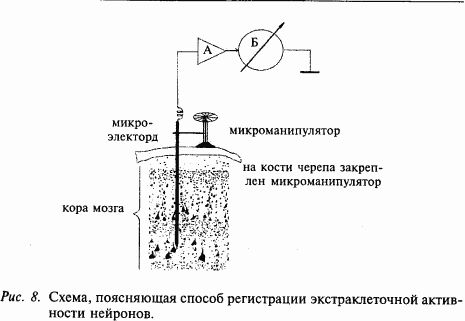

Для регистрации биоэлектрической активности нейронов и их отростков применяют специальные приемы, которые называются микроэлектродной техникой. Микроэлектродная техника в зависимости от задач исследования имеет много особенностей. Обычно применяют два типа микроэлектродов – металлические и стеклянные. Металлические микроэлектроды часто изготавливают из вольфрамовой проволоки диаметром 0,3–1 мм. На первом этапе нарезают заготовки длиной по 10–20 см (это определяется глубиной, на которую будет погружен микроэлектрод в мозг исследуемого животного). Один конец заготовки электролитическим методом затачивают до диаметра 1–10 мкм. После тщательной промывки поверхности в специальных растворах ее покрывают лаком для электрической изоляции. Самый кончик электрода остается неизолированным (иногда через такой микроэлектрод пропускают слабый толчок тока, чтобы дополнительно разрушить изоляцию на самом кончике).

Для регистрации активности одиночных нейронов микроэлектрод закрепляют в специальном манипуляторе, который позволяет продвигать его в мозге животного с высокой точностью (рис. 8). В зависимости от задач исследования манипулятор может крепиться на черепе животного или отдельно. В первом случае это очень миниатюрные устройства, которые получили название микроманипуляторов. Характер регистрируемой биоэлектрической активности определяется диаметром кончика микроэлектрода. Например, при диаметре кончика микроэлектрода не более 5 мкм можно зарегистрировать потенциалы действия одиночных нейронов (в этих случаях кончик микроэлектрода должен приблизиться к исследуемому нейрону на расстояние около 100 мкм). При диаметре кончика микроэлектрода больше 10 мкм одновременно регистрируется активность десятков, а иногда сотен нейронов (мультиплай-активность).

Другой широко распространенный тип микроэлектродов изготавливают из стеклянных капилляров (трубочек). Для этой цели используются капилляры диаметром 1–3 мм. Далее на специальном устройстве, так называемой кузнице микроэлектродов, выполняют следующую операцию: капилляр в средней части разогревают до температуры плавления стекла и разрывают. В зависимости от параметров этой процедуры (температуры нагрева, величины зоны нагрева, скорости и силы разрыва и пр.) получают микропипетки с диаметром кончика до долей микрометра. На следующем этапе микропипетку заполняют раствором соли (например, 2М КС1) и получают микроэлектрод. Кончик такого микроэлектрода можно вводить внутрь нейрона (в тело или даже в его отростки), не сильно повреждая его мембрану и сохраняя его жизнедеятельность. Примеры внутриклеточной регистрации активности нейронов приведены в гл. 2.

Еще одно направление исследования головного мозга человека возникло в годы Второй мировой войны – это нейропсихология. Одним из основоположников этого подхода был профессор Московского университета Александр Романович Лурия. Метод представляет собой сочетание приемов психологического обследования с физиологическим исследованием человека с поврежденным головным мозгом. Результаты, полученные в таких исследованиях, будут многократно цитироваться далее.

Методы исследования головного мозга человека не исчерпываются описанными выше. Во введении автор скорее стремился показать современные возможности исследования головного мозга здорового и больного человека, а не описать все современные методы исследования. Эти методы возникли не на пустом месте – одни из них имеют уже многовековую историю, другие стали возможными только в век современных вычислительных стредств. При чтении книги читатель столкнется с другими методами иследования, суть которых будет разъясняться по ходу описания.

Вопросы

1. Зачем психологу нужно знать физиологию головного мозга человека?

2. Каковы современные методы исследования физиологии головного мозга?

3. Чем оправданы исследования на нервной системе животных?

Литература

Ярошевский М. Г. История психологии. М.: Мысль, 1985.

Шеперд Г. Нейробиология. М.: Мир, 1987. Т. 1, 2.

Лурия А. Р. Этапы пройденного пути (научная автобиография). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

Часть I

ФИЗИОЛОГИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА

Глава 1. Развитие нервной системы человека

Глава 2. Клетка – основная единица нервной ткани

Глава 3. Активирующие системы мозга

Глава 4. Физиологические механизмы регуляции вегетативных функций и инстинктивного поведения

Головной мозг человека устроен чрезвычайно сложно. Даже сейчас, когда мы знаем так много о мозге не только человека, но и ряда животных, мы, по-видимому, еще очень далеки от понимания физиологических механизмов многих психических функций. Можно сказать, что эти вопросы только включены в повестку дня современной науки. В первую очередь это касается таких психических процессов, как мышление, восприятие окружающего мира и памяти и многих других. Вместе с тем сейчас четко определены основные проблемы, которые придется решать в III тысячелетии. Что же может предъявить современная наука человеку, интересующемуся, как функционирует мозг человека? Прежде всего то, что в нашем мозге "работают" несколько систем, по крайней мере три. Каждую из этих систем можно даже назвать отдельным мозгом, хотя в здоровом мозге каждая из них работает в тесном сотрудничестве и взаимодействии. Что же это за системы? Это активирующий мозг, мотивационный мозг и познающий, или когнитивный (от лат. Cognitio – знание), мозг. Как уже указывалось, не следует понимать, что эти три системы, подобно матрешкам, вложены одна в другую. Каждая из них, помимо своей основной функции, например активирующая система (мозг), как участвует в определении состояния нашего сознания, циклов сон–бодрствование, так и является неотъемлемой частью познавательных процессов нашего мозга. Действительно, если у человека нарушен сон, то невозможен процесс учебы и другой деятельности. Нарушение биологических мотиваций может быть несовместимым с жизнью. Эти примеры можно множить, но главная мысль состоит в том, что мозг человека единый орган, обеспечивающий жизнедеятельность и психические функции, однако для удобства описания будем выделять в нем три указанных выше блока.

Глава 1

РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

ФОРМИРОВАНИЕ МОЗГА ОТ МОМЕНТА ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ДО РОЖДЕНИЯ

После слияния яйцеклетки со сперматозоидом (оплодотворения) новая клетка начинает делиться. Через некоторое время из этих новых клеток образуется пузырек. Одна стенка пузырька впячивается внутрь, и в результате образуется зародыш, состоящий из трех слоев клеток: самый внешний слой – эктодерма, внутренний – эндодерма и между ними – мезодерма. Нервная система развивается из наружного зародышевого листка – эктодермы. У человека в конце 2-й недели после оплодотворения обособляется участок первичного эпителия и образуется нервная пластинка. Ее клетки начинают делиться и дифференцироваться, вследствие чего они резко отличаются от соседних клеток покровного эпителия (рис. 1.1). В результате деления клеток края нервной пластинки приподнимаются и появляются нервные валики.