Всего за 139 руб. Купить полную версию

В китайском садовом искусстве существовала иерархическая традиция окружения растений; у каждого благородного цветка должна быть подобающая свита. Для пиона – это роза и шиповник, для белого пиона – мак и алтей, для сливы – камелия и магнолия, для хризантемы – бегония.

Назначение сада в Китае не исчерпывалось демонстрацией разнообразия форм и свойств растительной жизни. Другое – и даже более важное – его предназначение состояло в том, чтобы вызвать у зрителя философское настроение, указывая на временный характер жизни. Растительность выступала знаком определенного момента, ситуации, настроения.

Обыкновенно в китайском саду создавали уголки, предназначенные для посещения в разные времена года. Так, обязательными атрибутами "зимних" пейзажей были сосны и некоторые другие морозоустойчивые растения. Весенние пейзажи составлялись из вишни, жимолости, миндаля, ранних роз, фиалок, нарциссов и др. В "летних" уголках выращивались летние цветы и лиственные деревья – дуб, бук, ясень, платан. В осеннюю пору наслаждались благоуханием мандариновых деревьев.

Архитектурные детали

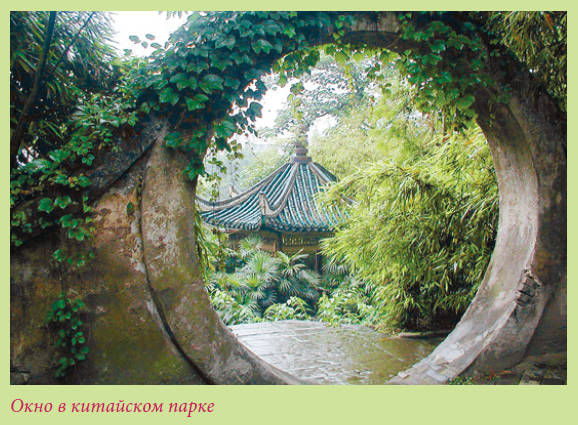

Китайский парк немыслим не только без природных богатств, но и без архитектурных сооружений, обозначающих человеческое присутствие. Среди них – жилые здания и террасы, павильоны и беседки, кабинеты и башни, домики для чаепития и музицирования, дворики и крытые черепицей галереи, позволяющие любоваться парком при любой погоде, тем не менее в пространстве сада нет никаких нарочитых сочетаний и композиций. Скульптурное оформление в садах Китая используется скупо. В основном это изображения птиц или животных – аиста, дракона, черепахи. Чаще встречаются естественные камни, которыми не только оформляют берег водоема или горку, но и устанавливают как "естественные" скульптуры. По ценности они приравниваются к произведениям искусства.

Одним из основных принципов ландшафтного проектирования в Китае является соответствие, или даже единение, архитектуры и пейзажа, где каждое строение занимает свое уникальное место в садовом комплексе, каждая архитектурная деталь имеет свой ритм, задает свой собственный стиль. Архитектура сводилась большей частью к строгим, не подверженным капризам моды геометрическим структурам. Во многих районах Китая существовал обычай придавать даже дверным проемам форму круга, как бы уравновешивающего прямоугольник самого помещения. Не были редкостью двери в виде восьмиугольника или тыквы-горлянки – знаков космического цикла перемен.

Передать связь между внешним и внутренним пространством наилучшим образом удается через окно. Оно открывает живописный вид или даже серию видов, представая своего рода "живой картиной". Дом открывается саду, а сад входит в дом. Для восприятия живописных композиций устраиваются многочисленные парковые сооружения, ориентирующие взгляд в нужном направлении с помощью фигурных проемов в стенах – "проникающих окон".

Сооружения в китайском саду имеют яркую окраску оттеняющую зелень парков, и являются частью пейзажных картин. Их поэтические названия настраивают на определенное восприятие картин природы или ее проявлений (например, Павильон, где слышен снег; или Беседка, омываемая ароматом леса, и т. д.). Для любования дождем строились специальные павильоны, рядом с которыми росли бананы с широкими листьями и лотосы – капли дождя стучали по ним особенно звонко.

Особым образом садово-парковое искусство соотносилось с литературой надписи – обязательной принадлежностью каждого китайского дома и сада. В садах на стены наносили стихи и памятные надписи; у отдельных двориков и строений были свои поэтические названия, запечатлевавшиеся письменно опять же на стенах (например, Беседка Ожидания Инея, Павильон Водной Ряби, Терраса Запаха Коричного Дерева и т. д.). Террасы и павильоны украшались парными изречениями, письмена выбивали на камнях и специальных каменных столбах и стелах. Слово в садовом пейзаже как бы восполняло недостатки чувственного восприятия, призывало внимать тому, чего, казалось бы, и нет вокруг, но что являлось как нельзя более естественным для данного места. Контраст пейзажа и надписи, подобно контрасту слова и образа на живописном свитке, стимулирует воображение к творчеству. Поскольку выбивать каллиграфическую надпись на камне – дело трудоемкое, можно изобразить черной тушью иероглиф, например, на белой оштукатуренной поверхности, стене, пустом участке ограды.

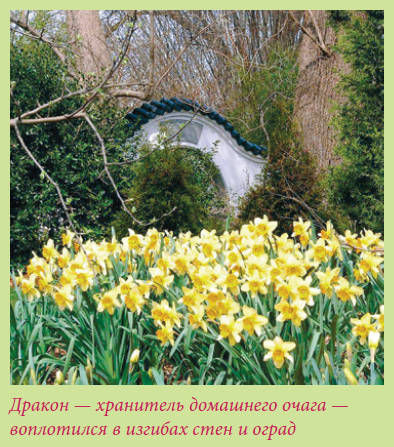

Как и в других странах, сады в Китае обязательно огораживались, поскольку они символизировали рай на Земле. По китайским представлениям, стена сада не ущемляла его естественности, а наоборот, выделяла пространство сада, как раз и делала его "миром в мире". С практической точки зрения, она обозначала границу усадьбы или земельных владений его хозяина. С другой стороны, она была также частью окружающего ландшафта, поскольку не только строилась с таким расчетом, чтобы не разрушить рельеф местности, но и следовала его складкам, взбегая вверх и ныряя вниз по склонам холмов подобно "извивающемуся дракону" (один из традиционных мифологических образов в Китае и Японии). Кстати, дракон на Востоке всегда почитался как хранитель жизни, покровитель водной стихии. Позже его стали почитать как "домашнего" защитника (человека, дома, храма и др.). Поэтому с определенной долей воображения можно увидеть в причудливых изгибах стены некоторое подобие дракона, защищающего пространство сада.

Японский сад

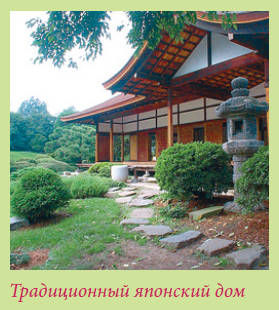

Садовая архитектура не существует сама по себе, она является частью культуры общества в данное время. Сад обычно находится рядом с жильем и во многом связан с его обликом. Традиционные японская и европейская архитектуры не только не похожи – они противоположны по своим принципам. В Европе дом – безопасное теплое место в холодном враждебном окружении. Толстые стены надежно разделяют интерьер и внешнее пространство. Европейское садовое искусство тоже во многом является хроникой подчинения природы человеку, воплощенной в противопоставлении рукотворного и естественного.

В Японии же с ее теплым и влажным климатом понятие дома ( минка– жилой дом) практически тождественно понятию просто крыши над головой. Основой всей конструкции являются деревянные столбы (сечением 121×121 мм), которые держат черепичную или соломенную крышу с характерной стропильной системой. Несущими элементами являются только эти столбы;

легкие стены не играют никакой конструктивной роли, они не задерживают тепло и холод. Сдвижные перегородки седзи,оклеенные полупрозрачной бумагой, скорее объединяют окружающее пространство и интерьер, чем разъединяют их. Иерархия помещений четко отражается материалом покрытия пола и его уровнем: кухня и хозяйственная часть дома имеют земляной пол; дощатая терраса поднята над землей, как и покрытая толстыми соломенными матами – татами– жилая часть. Размеры всех элементов стандартизированы, измеряются в кенах (примерно 1,8 м) и соотносятся со стандартным размером татами (0,9×1,8 м, то есть 0,5×1 кен). Такая стандартизация, по-видимому, связана с тем, что детали дома изготавливались в мастерских, а строительство сводилось к их монтажу, занимавшему всего несколько дней.

Поэтому в Японии традиционно отношение к дому как к временному сооружению, которое легко построить заново или тем более восстановить. Сад же – нечто намного более ценное и вечное, ведь деревья должны расти много лет, чтобы они приняли нужную форму, камни должны покрыться мхом, и все вместе – приобрести патину старины и неподдельности.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Период Эдо в истории искусства садов отмечен появлением нескольких выдающихся произведений, среди которых первое место принадлежит ансамблю кацура. Ансамбль включает сады разных типов и размеров, располагающихся на значительной территории, и дворца, состоящего из нескольких архитектурных объемов, выстроенных в виде зигзага, второй значительный ансамбль середины XVII века – Сюга-куин. Его уникальность среди других садов связана с расположением на трех уровнях – террасах, поднимающихся друг над другом по склону горы.

Ключ к пониманию такого удивительного явления, как японские сады, их философии, их благородной изысканности – национальные и религиозные особенности восприятия действительности японцами, историческое и географическое своеобразие этой страны. Религии Японии – дзэн-буддизм и синтоизм – учат тому, что созерцание природы или ее уголков, преображенных человеком, помогает приблизиться к постижению основных вопросов бытия. Японцы необычайно чувствительны к природе, некрасивого для них в природе нет. Характерная черта японского менталитета – умение активно воспринимать любой художественный образ, домысливая его и сопереживая автору. Это объясняет лаконичность и вместе с тем многозначность, символизм, свойственные японским садам. В отличие от европейского сада, где все подчинено воздействию на наши органы чувств посредством цвета или ароматов, японский сад преследует только одну цель: помочь отрешиться от всего суетного и обрести душевное равновесие. Старинная японская мудрость гласит:

Высаживая цветы, приглашаешь бабочек…