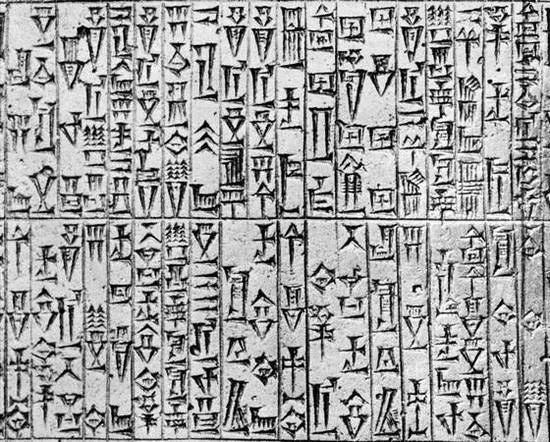

Обширные клинописные библиотеки были найдены археологами и на развалинах многих других городов Месопотамии – Аккада, Лагаша, Ниневии и др.

Одним из важных памятников шумерской письменности является "Царский список", найденный в ходе раскопок Ниппура. Благодаря этому документу до нас дошли имена шумерских правителей, первыми из которых были герои-полубоги Энмешарр, Лугальбанда и Гильгамеш, и сказания об их деяниях.

Предания рассказывают о споре Энмешарра с правителем города Аратта, расположенного далеко на Востоке. Легенда связывает изобретение письменности именно с этим спором. Дело в том, что цари по очереди загадывали друг другу загадки. Никто не сумел запомнить одну из хитроумных загадок Энмешарра, из-за чего и возникла потребность в ином способе передачи информации, чем устная речь.

Ключ к расшифровке клинописных текстов был найден совершенно независимо друг от друга двумя исследователями-любителями Г. Гротенфендом и Д. Смитом. В 1802 году Гротенфенд, анализируя копии клинописных текстов, найденных на развалинах Персеполя, заметил, что все клинописные знаки имеют два основных направления: сверху вниз и слева направо. Он пришел к выводу, что тексты следует читать не в вертикальном, а в горизонтальном направлении слева направо.

Так как изучаемые им тексты были надгробными надписями, исследователь предположил, что они могут начинаться примерно так же, как и более поздние надписи на персидском языке: "Такой-то, великий царь, царь царей, царь таких-то мест, сын великого царя…" В результате анализа имеющихся текстов ученый пришел к выводу, что в надписях различаются те группы знаков, которые должны, согласно его теории, передавать имена царей.

Кроме того, вариантов первых двух групп символов, которые могли бы означать имена, было всего два, причем в некоторых текстах Гротенфенд обнаружил оба варианта.

Далее исследователь заметил, что в некоторых местах начальная формула текста не укладывается в его гипотетическую схему, а именно в одном месте отсутствует слово, обозначающее понятие "царь". Изучение расположения знаков в текстах позволило сделать предположение, что надписи принадлежат двум царям, отцу и сыну, причем дед царем не был. Так как Гротенфенду было известно, что надписи касаются персидских царей (по данным археологических исследований, в ходе которых были обнаружены эти тексты), он пришел к выводу, что, скорее всего, речь идет о Дарии и Ксерксе. Соотнося персидское написание имен с клинописным, Гротенфенд сумел расшифровать надписи.

Не менее интересна история исследования "Эпоса о Гильгамеше". В 1872 году сотрудник Британского музея Д. Смит занимался расшифровкой клинописных табличек, найденных при раскопках Ниневии. Среди сказаний о подвигах героя Гильгамеша, который на две трети был божеством и лишь на одну треть – смертным человеком, ученого особенно заинтересовал фрагмент легенды о Великом потопе:

Я открою, Гильгамеш, сокровенное слово,

И тайну богов расскажу тебе я.

Шуруппак – город, который ты знаешь,

Что лежит на берегу Евфрата;

Этот город древен, близки к нему боги.

Богов великих потоп устроить склонило их сердце… -

так говорит герою Утнапишти, переживший потоп и получивший от богов бессмертие. Однако далее в рассказе стали встречаться пропуски, куска текста явно недоставало.

В 1873 году Д. Смит поехал в Куюнджик, где ранее были обнаружены развалины Ниневии. Там ему посчастливилось найти недостающие клинописные таблички.

Изучив их, исследователь пришел к выводу, что Утнапишти – не кто иной, как библейский Ной.

Рассказ о ковчеге, или корабле, который заказал Утнапишти по совету бога Эа, описание страшного стихийного бедствия, обрушившегося на землю и истребившего все живое, кроме тех, кто поднялся на корабль, удивительно совпадает с библейским рассказом о Великом потопе. Даже голубь и ворон, которых после окончания ливня выпускает Утнапишти, чтобы выяснить, отхлынули воды или еще нет, есть и в библейском сказании. Согласно "Эпосу о Гильгамеше", бог Энлиль сделал Утнапишти и его жену подобными богам, то есть бессмертными. Они живут за рекой, отделяющей мир людей от потустороннего мира:

Доселе Утнапишти был человеком,

Отныне же Утнапишти и жена его нам, богам, подобны;

Пусть живет Утнапишти при устье рек, в отдаленье!

Гильгамеш, или Бильга-мес, имя которого нередко переводится как "предок-герой", герой шумерского эпоса, считался сыном героя Лугальбанды, верховного жреца Кулабы, правителя города Урук, и богини Нинсун.

Согласно "Царскому списку" из Ниппура, Гильгамеш 126 лет правил Уруком в XXVII–XXVI веках до н. э.

Гильгамеш являлся пятым царем первой династии, к которой принадлежали его отец Лугальбанда и Думузи, супруг богини любви и войны Инанны. Гильгамеш для шумеров не просто царь, но полубог, обладающий сверхчеловеческими качествами, поэтому его деяния и продолжительность его жизни значительно превосходят соответствующие характеристики последующих правителей Урука.

Имя Гильгамеша и имя его сына Ур-Нунгаля были обнаружены в перечне правителей, принимавших участие в строительстве и общешумерского храма Туммаль в Ниппуре. С деятельностью этого легендарного правителя связывается и возведение крепостной стены вокруг Урука.

Известно несколько древних сказаний о подвигах Гильгамеша. В сказании "Гильгамеш и Агга" повествуется о реальных событиях конца XXVII века до н. э., когда воины Урука одержали победу над войсками города Киш.

В сказании "Гильгамеш и гора бессмертного" рассказывается о походе в горы, где воины под предводительством Гильгамеша побеждают чудовище Хумбабу. Тексты двух сказаний – "Гильгамеш и небесный бык" и "Смерть Гильгамеша" – сохранились плохо.

Также до нас дошло сказание "Гильгамеш, Энкиду и подземный мир", в котором нашли отражение представления древних шумеров об устройстве мира.

Согласно этому сказанию, в саду богини Инанны росло волшебное дерево, из древесины которого богиня предполагала сделать себе трон. Но на дереве поселились птица Анзуд – чудовище, вызывавшее грозу, и демон Лилит, а под корнями – змея. По просьбе богини Инанны Гильгамеш победил их, а из дерева изготовил для богини трон, ложе и волшебные музыкальные инструменты, под звуки которых танцевали юноши Урука. Но женщины Урука вознегодовали на шум, и музыкальные инструменты провалились в царство мертвых. Слуга правителя Урука, Энкиду, отправился за музыкальными инструментами, но не сумел вернуться назад. Однако по просьбе Гильгамеша боги позволили царю поговорить с Энкиду, который рассказал ему о законах царства мертвых.

Сказания о деяниях Гильгамеша стали основой аккадского эпоса, клинописные записи которого были обнаружены при раскопках Ниневии в библиотеке ассирийского царя Ашшурбанипала, датированной второй половиной II тысячелетия до н. э. Существует также несколько отличающихся версий, записи которых были найдены при раскопках Вавилона и на развалинах Хеттского царства.

Тот текст, который был обнаружен в Ниневии, по легенде, был записан со слов урукского заклинателя Синлике-унинни. Сказание записано на 12 глиняных таблицах. Отдельные фрагменты этого эпоса были найдены в Ашшуре, Уруке и Султан-Тепе.

Дерзость и сила царя Урука заставила жителей города обратиться к богам за защитой от его произвола. Тогда боги создали из глины силача Энкиду, который вступил в единоборство с Гильгамешем. Однако герои стали не врагами, а друзьями. Они решили предпринять поход в горы за кедрами. В горах обитало чудовище Хумбаба, которого они победили.

Далее рассказывается о том, как богиня Инанна предложила Гильгамешу свою любовь, но он отверг ее, упрекая за неверность прежним возлюбленным. Тогда по просьбе богини боги посылают исполинского быка, который стремится уничтожить Урук. Гильгамеш и Энкиду побеждают и это чудовище, но гнев Инанны становится причиной смерти Энкиду, который внезапно теряет силы и умирает.

Гильгамеш горюет о погибшем друге. Он не может смириться с тем, что и его ждет смерть, поэтому отправляется на поиски травы, дающей бессмертие. Странствия Гильгамеша похожи на путешествия многих других легендарных героев в иной мир. Гильгамеш минует пустыню, переправляется через "воды смерти" и встречается с мудрым Утнапишти, пережившим потоп. Тот рассказывает герою, где можно отыскать траву бессмертия – она растет на дне моря. Герою удается ее добыть, но по пути домой он останавливается у источника и засыпает, а в это время траву проглатывает змея – поэтому змеи меняют кожу, тем самым обновляя свою жизнь. Гильгамешу приходится расстаться с мечтой о физическом бессмертии, но он верит, что слава о его деяниях будет жить в памяти людей.