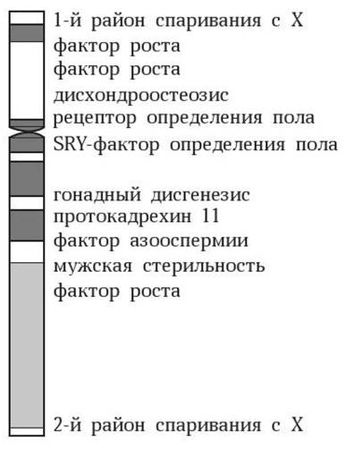

Рис. 5.1. Строение Y-хромосомы (Бородин и др. 2012)

В результате, центральную роль в процессе дифференциации половых хромосом стал играть антагонистический половой отбор (АПО). Суть его состоит в том, что для каждого пола предпочтительным оказывается свой вариант строения половой хромосомы, и отбор способствует аккумуляции генетических различий.

Ключевую роль в этом процессе играет хромосомная инверсия. Анализ молекулярной структуры Y-хромосомы свидетельствует о серии накладывающихся друг на друга инверсий, приведших к удлинению нерекомбинантного участка Y. Все инверсии, возникавшие в Y-хромосоме, закреплялись естественным отбором, и рекомбинация между X и Y-хромосомами со временем почти полностью прекратилась по всей длине. Сегодня от прошлой гомологии X и Y-хромосом остался лишь небольшой участочек, где и происходит контакт между этими хромосомами. В случае млекопитающих такой отбор привел к практически полному лишению предшествующего генетического содержания Y-хромосомы и превращения ее в "генетическую пустыню".

5.2. Война отцовских и материнских генов

Разные интересы особей мужского и женского пола у млекопитающих отчетливо проявляются также на этапе эмбрионального развития зародышей, несущих в себе гены обоих родителей. Не является исключением из этого правила и человек. В сущности, феномен, известный в науке как конфликт мать - ребенок, связан, в первую очередь, именно с тем обстоятельством, что плод, вынашиваемый в матке матери, лишь на 50% сходен с ней генетически. Вторые 50% генов он наследует от отца.

Оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в материнскую матку посредством плаценты и начинает получать через кровь кислород и питательные вещества из организма матери. Интересы матери и растущего плода в этот период совпадают лишь частично. С одной стороны, для матери важно, чтобы ребенок развивался здоровым и крепким (в этой части интересы матери и плода совпадают полностью), с другой - чрезмерная активность плода и его непомерные потребности в ресурсах создают реальную угрозу ее здоровью. Известно, что у женщин, которые рождают крупных детей, многократно возрастает риск развития диабета. Таким образом, чрезмерно быстрый рост плода снижает не только плодовитость матери в будущем, но и представляет реальную опасность для ее жизни.

"Эгоистические интересы" плода во многом подпитываются за счет отцовских генов. В сущности, можно сказать, что, прилагая усилия к большей эксплуатации организма матери, плод действует в пользу интересов отца. Это особенно "выгодно" тогда, когда ведущей практикой являются промискуитетные или полигинные отношения между полами. Действительно, мужская стратегия направлена в первую очередь на ошюдотворение максимального количества женских особей, и в интересах мужчин, чтобы зачатый плод развивался максимально здоровым, при этом, в русле представлений о конкуренции между полами, снижение продолжительности жизни конкретной партнерши и ее будущей плодовитости никоим образом не ущемляет эволюционные интересы мужчин.

Подобное расхождение интересов отца и матери зафиксировано на генном уровне. Гены, полученные плодом от отца и матери, могут "преследовать" различные интересы. Например, ген инсулиноподобного фактора роста II (ИФР II) производит белок, стимулирующий эмбрион к извлечению большего количества питательных веществ из материнского организма. В экспериментах на мышах показано, что у эмбриона активна лишь одна из копий данного гена, преимущественно отцовская. При этом будущее здоровье матери находится под реальной угрозой.

Но, как и следовало ожидать, исходя из закона Красной Королевы, женский организм, защищаясь от подобной угрозы, эволюционировал. В геноме имеется особый ген, ответственный за синтез белков, разрушающих белки ИФР И. У эмбриона активируется материнская копия этого гена, нейтрализуя губительное влияние копии отцовского гена.

5.3. Х-хромосома диктует поведение бабушек?

Человек отчетливо отличается от других приматов более продолжительным периодом детства (это касается представителей обоего пола) и значительным по продолжительности периодом жизни после наступления менопаузы (это касается только женского пола). Известный американский антрополог из университета Юты Кристен Хоукс еще в 1997 году предложила с соавторами гипотезу, объясняющую данную половую специфику. В их интерпретации длительный период жизни, следующий за менопаузой у женщин, представляет собой важнейшую адаптивную стратегию поведения человека, способствующую появлению на свет большего числа внуков, равно как и повышающую вероятность их выживания. Тот же автор недавно предложила эмпирические подтверждения этой гипотезы, основанные на наблюдениях за жизнью бродячих охотников и собирателей (Hawke s, 2003). А математик Питер Ким из Сиднейского университета, используя компьютерное моделирование процессов социальной эволюции, представил убедительное математическое подкрепление гипотезы о связи между заботой бабушек о внуках и эволюцией менопаузы (Kim et al., 2012).

Гипотеза в последние десятилетия нашла как эмпирические подтверждения (основанные на наблюдениях за жизнью бродячих охотников и собирателей), так и математическое подкрепление с использованием компьютерного моделирования процессов социальной эволюции.

Удлинение периода жизни после наступления менопаузы у женщин в эволюционной истории человечества происходило параллельно с удлинением сроков младенчества и детства, рождением все более беспомощных новорожденных и увеличением размеров мозга в линии гоминин. Забота бабушек о детях своей дочери представляет собой один из вариантов разделения труда между женщинами-родственницами разных поколений.

Длительность жизни человекообразных обезьян не превышает 50 лет (шимпанзе). У человекообразных обезьян, как и у остальных приматов, старение организма происходит сбалансировано, то есть одновременно стареют все системы, включая и репродуктивную. Поэтому показатель максимальной продолжительности жизни используется в качестве отправной точки для оценки возрастных характеристик других важных этапов в индивидуальной истории жизни. Максимальная продолжительность жизни у человека приближается к 100 годам, но способность к репродукции у женщин заканчивается примерно к 50 годам, задолго до угасания других физиологических функций организма. Получается, что естественный отбор по каким-то причинам способствовал рассогласованию процессов старения женского организма. Подчеркнем, что речь идет о специфических адаптациях, касающихся только женского пола и практически не затрагивающих физиологические процессы в организме мужчин.

Вильямс одним из первых предположил, что подобные изменения индивидуального развития у женщин стали формироваться под влиянием общих эволюционных процессов, связанных с удлинением сроков младенчества и детства у гоминин , поскольку забота со стороны бабушек стала важнейшим условием выживания детей. Стареющие женщины, заботившиеся о внуках, в конечном счете, оставляли больше потомства, чем их сверстницы, рожающие сами, поскольку шансы на выживание их детей после смерти матери приближались к нулю.

Как уже говорилось, уникальная адаптация, связанная с менопаузой, сформировалась только в линии гоминин , и специфика жизненной траектории у человека состоит, прежде всего, в общем удлинении сроков жизни (рис. 5.2). То есть у женщин детородный период не короче, чем у человекообразных, разительные отличия касаются лучшей выживаемости взрослых индивидов в человеческом обществе, что и приводит к более высокой средней продолжительности жизни.

Расчеты показывают, что у человека выгоды от вклада со стороны бабушек достигаются за счет сокращения интервала между родами у дочерей. При этом получается, что воспроизводство у женщин сконцентрировано в первой половине жизни, и интервал между родами у человека в среднем меньше, чем у человекообразных обезьян.

В исходном варианте гипотеза "заботливых бабушек" формулировалась и проверялась применительно к линии мать-дочь-дети дочери, что объяснялось фактором "неуверенности в отцовстве". Как говорилось выше, это обстоятельство, несомненно, играло существенную роль в формировании различий в мужских и женских стратегиях репродуктивного и родительского поведения у человека в ходе его эволюционной истории.