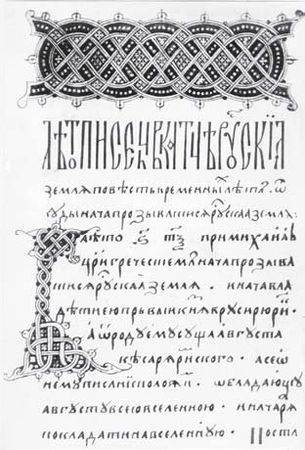

Летописец 40-х гг. XVI в.

Большое значение для выработки делового письма имела работа площадных подьячих, которые составляли бумаги на городских площадях по заказу. Из-под их пера вышло огромное количество актов частного характера: вкладных, данных, купчих, порядных, закладных и др.

Несмотря на то что в России в середине XVI в. появилось книгопечатание, оно не удовлетворяло спроса книжного рынка: тиражи печатной продукции были небольшими, а издания ограничивались почти исключительно церковными книгами. Этим объяснялось продолжение и расширение практики переписки произведений как светской, так и духовной литературы. Переписчиками книг были монастырские и церковные писцы, представители посадского населения, служилые люди и даже крестьяне. Крупными центрами переписки книг оставались Кирилло-Белозерский, Троице-Сергиев, московский Чудов монастыри и Посольский приказ. Многие писцы переписывали книги в одиночку. Учителями книжных переписчиков были подьячие, представители низшего духовенства, книжные мастера. Учебными пособиями служили рукописные азбуки-прописи, печатные книги, буквари. Традиционной формой приобретения книг был их заказ у переписчиков. Но в XVI в. и особенно в XVII в. книгу можно было купить в торговых рядах, либо у самих переписчиков, либо у продавцов-скупщиков.

В XV–XVII вв. объектом палеографического изучения являются источники делового характера, вышедшие из центральных и местных учреждений: акты, судебно-следственные дела, документы финансовой и хозяйственной отчетности и др. Среди общих законодательных памятников ведущее место принадлежит Соборному уложению 1649 г., дошедшему до нас в подлиннике. Длина свитка, на котором было написано Уложение, составила 347,5 м. Свиток состоял из 959 "сставов" – склеек. На лицевой стороне листов был написан текст статей Уложения, на оборотной – 315 подписей участников Земского собора. Основной текст написан пятью почерками. По "сставам" лицевой стороны стоит "скрепа" (подпись) думного дьяка Ивана Гавренева, по сставам, оборотной стороны – "скрепа" думных дьяков Федора Елизарова и Михаила Волошенинова и дьяков Гаврилы Леонтьева и Федора Грибоедова.

Из памятников церковной и светской литературы особый интерес представляют "Великие Четьи-Минеи" (50-е гг. XVI в.) – помесячные чтения, составленные по инициативе митрополита Макария, включающие произведения житийной литературы, проповеди и поучения; "Лицевой летописный свод" (60-70-е гг. XVI в.), получивший свое название из-за большого числа миниатюр. "Временник дьяка Ивана Тимофеева", сохранившийся в единственной рукописи 30-х гг. XVII в. и описывающий Смутное время, написан несколькими скорописными почерками, украшен старопечатным орнаментом. "Титулярник" 1672 г., составленный в Посольском приказе, содержит портретные миниатюры великих князей и царей и образцы великолепного полууставного письма подьячих этого приказа. Напечатанный в 1564 г. на Московском печатном дворе "Апостол" – великолепный образец средневекового печатного дела, иллюстрирующий старопечатный орнамент, заимствованный из рукописных книг.

Материал для письма . В XVI–XVII вв. основным материалом для письма становится бумага. Поскольку первые попытки завести отечественное производство бумаги в XVI в. окончились неудачей, а основанные в XVII в. мануфактуры (бумажные мельницы) не могли обеспечить потребности страны в писчем материале, Россия вплоть до первого десятилетия XVIII в. пользовалась преимущественно привозной бумагой.

До середины XVI в. это была, главным образом, итальянская бумага с водяными знаками в виде перчатки, кувшина и др. С конца XVI – в XVII в. распространилась бумага французских фабрик, признаком которой были филиграни виноградная кисть, кувшин, гербы французских городов. Среди последних часто встречалась филигрань с гербом города Базеля, более 500 вариантов которой было дано в работах Ш. Брике, П. Хейца, А.А. Гераклитова и др. В XVII в. стала использоваться голландская бумага, потеснившая во 2-й половине XVII в. французскую. Наиболее распространенной для этой бумаги с 1650 г. была филигрань герб Амстердама, максимальное использование которой относится к 1701–1725 гг. Такой же распространенной филигранью голландской бумаги был знак шут. Появившись впервые на бумаге немецкого происхождения в XVI в., в несколько усложненном варианте филигрань шут стала использоваться в XVII в. и голландскими мастерами. Поскольку отечественные мануфактуры в XVII в. находились в руках голландских мастеров, филиграни русской бумаги сначала подражали голландским знакам. Поэтому голландские филиграни герб Амстердама и шут появились и на бумаге отечественного производства.

Для датировки бумаги XVI–XVII вв. с помощью филиграней рекомендуется использовать таблицы водяных знаков К.Я. Тромонина, Н.П. Лихачева, Ш. Брике, а также работы С.А. Клепикова, В. Черчиля, Е. Хивуда, Г. Эйнедера [55] , в которых дано изображение водяных знаков XVII–XVIII вв. Специально филиграням XVII в. посвящена работа А.А. Гераклитова "Филиграни XVII в. на бумаге рукописных и печатных документов русского происхождения" (М., 1963), в которой дается изображение более 1500 знаков. Залежность бумаги XV–XVI вв. определяется в 6–7 лет, в XVII в. – в среднем в 5 лет.

В XVI–XVII вв. в качестве материала для письма продолжали использовать и бересту. Правда, на бересте в этот период писали уже на окраинах и в тех случаях, когда долгое время не было привоза бумаги.

Графика письма . Большой объем работы в государственных учреждениях, связанный с написанием деловых бумаг, заставил писцов искать варианты более быстрого написания букв и отойти от полууставных начерков. Внешним выражением этого процесса явился переход в XV в. полуустава в скоропись. В XVI в. и особенно в XVII в. скоропись становится главным типом письма в делопроизводстве, повсеместно вытеснив из него полуустав. Полуустав же стал письмом рукописных книг.

Скоропись – это беглое, ускоренное письмо, отличающееся раскованностью написания букв. Путь к ускорению письма лежал в первую очередь через слитное написание букв в слове. Чтобы научиться этому, потребовалось длительное время, в течение которого рука писца искала лучшие, наиболее приемлемые для слитного написания варианты графики отдельных букв. Вот почему скоропись отличает многообразие вариантов одной и той же буквы иногда не только в одном тексте, но даже и в одном слове. Раскованность написания, поиск лучших вариантов графики стали возможны только при наличии бумаги – более дешевого и распространенного по сравнению с пергаменом и более прочного по сравнению с берестой материала. Поэтому скоропись и бумага – два сопутствующих друг другу палеографических признака.

Графика каждой буквы скорописи прошла длительный путь развития. Она имела в определенные отрезки времени свои особенности, которые могут служить датирующими показателями.

В XVI в. буква В могла писаться с одной петлей, положенной на строчку -

![]()

. В таком начерке ее трудно отличить от буквы Д. Иногда В похожа на четырехугольник –

![]()

. Буква Д имела треугольную или в виде буквы О верхнюю часть, лежащую на длинной прямой или дугообразной перекладине –

![]()

, буква Ж могла писаться в виде лежащей петли и небольшой черточки посредине или сбоку петли –

![]()

буква К получила начерк в виде двух палочек –

![]()

, у буквы Л правая сторона стала писаться с большим нажимом и выше левой стороны –

![]()

, V Трудно читалась буква Ю, ставшая похожей на е с приписанным снизу кружком

![]()

Еще более сложными и разнообразными становятся скорописные начерки в XVII в. Особенным многообразием отличался начерк букв В и Д: В -

![]()

; Д –

![]()

. Буква Е стала похожей на современную заглавную букву, но ее верхняя часть могла быть больше нижней -

![]()

. Новым вариантом буквы К наряду с ее изображением в виде двух палочек явился начерк, напоминающий латинскую

![]()

или близкое к нему изображение –

![]()

Большее распространение, чем в XVI в., получило П с навесом –

![]()