Он держался в рукописях на всем протяжении XI–XII вв. и совпадал по времени с пергаменом и древнейшим уставом. Этот орнамент пришел на Русь с болгарскими книгами в конце Х в., но был видоизменен русскими книжниками в соответствии с национальным вкусом и традициями. Типичные образцы древнерусского (старовизантийского) орнамента, позволяющие наметить его общие черты и особенности, имеются в "Остромировом Евангелии", "Изборнике" Святослава, "Мстиславовом Евангелии" и других книгах.

В основе древнерусского орнамента лежат два мотива: растительный и геометрический. Заставка орнамента очерчена рамой характерной геометрической формы – в виде квадрата, прямоугольника, буквы "П", в виде схемы храма в разрезе. Внутреннюю часть рамы заполняют простейшие геометрические фигуры: прямоугольники, четырехугольники, ромбы, круги, полукружия, в которые врисовываются растительные мотивы: цветы и листья. Непременным мотивом этого орнамента является изображение византийского цветка крин.

Сочетание геометрических и природных мотивов было характерно и для оформления инициалов, которые четки по форме и легко узнаваемы. Часто на полях за пределами заставки рисовались разные звери и птицы, имеющие реалистические изображения (куропатки, зайцы, львы). В простых рукописях орнамент рисовался одной киноварью, в роскошных он был многоцветным, с использованием золота: золотой фон, обводка или написание букв и цветов золотом.

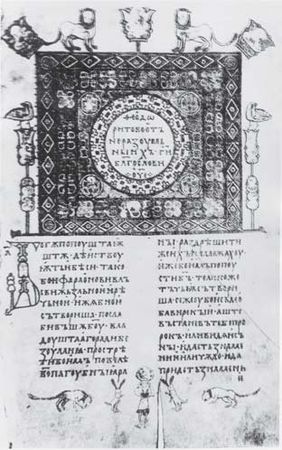

Кроме орнамента, древнейшие рукописи украшались миниатюрами, т. е. иллюстрациями. Простейшими формами миниатюр являются выходные, на фронтисписе. Согласно еще античной традиции, на выходной миниатюре давалось изображение автора, а иногда и заказчика. Так, в "Остромировом Евангелии" перед началом повествования евангелистов Иоанна, Луки, Марка были даны их изображения. На одной из миниатюр "Изборника" Святослава (1073) изображен сам князь Святослав (на первом плане) с женой и сыновьями. Великий князь в платье темно-синего цвета, отороченном красной каймой, в княжеской шапке. Синий плащ князя с золотой каймой застегнут на правом плече яхонтовой застежкой. На ногах князя – сапоги из зеленого сафьяна. Жена Святослава одета в верхнее короткое платье с широкими рукавами и длинное нижнее платье с узкими рукавами. Голову княгини закрывает платок. Шею украшает ожерелье из драгоценных камней. Сыновья князя одеты в меховые шапки и малиновые одежды, отороченные красными каймами и золотыми воротниками.

Изборник Святослава. 1073 г

Отличительными особенностями древнейших миниатюр являются их статичность, простота изображения и композиции, небольшое количество фигур.

Рукописи XI–XII вв., написанные на пергамене, дошли до нас в виде отдельных листов и книг. Формат, или размер, листов зависел от объема текста и назначения памятника письменности. Книги, как правило, состояли из отдельных тетрадей, переплетенных вместе. Переплет книг делался из деревянных досок, которые обтягивались кожей или тканью. Переплет дорогих книг мог быть окован серебряным или золотым окладом, украшен драгоценными камнями.

Оклад дорогих книг имел в центре средник, а по углам угольники, в рамках которых давались изображения Иисуса Христа, Богородицы, Апостолов.

Так как кожаные листы древних пергаменных книг свертывались в трубочку, да так, что снаружи оказывалась сторона, где раньше на коже была шерсть, пергаменные листы в книгах писались и сшивались таким образом, чтобы "шерстяная" сторона листов не примыкала к "мясной". Но это лишь частично предохраняло книгу от деформации. Более радикальным средством от нее были застежки, плотно стягивающие блок книги и прессующие его досками переплета. По окончании пользования книгой ее необходимо было застегивать. Поэтому на старинных книгах могли быть написаны такие предупреждения: "Аше кои поп или диакон чтет сию книгу, а не застегнет – проклят будет!" Застежки делались из кожи в виде ремешков, имеющих на концах медные петли. Они прибивались к нижней доске. В верхнюю доску вбивались медные стержни. Чтобы застегнуть книгу, чтецы набрасывали петли ремешков на стержни. Богатые рукописи могли иметь резные металлические застежки.

Для предохранения переплета от повреждений на его углах вбивались гвозди с широкими круглыми головками. Иногда эти головки делались в виде узорных блях - жуковин.

Книги в древности ставились на полки не переплетом, а лицевой обложкой переплета к лицу зрителя. Это делалось не только для того, чтобы не испортить переплет, но и в силу функциональных особенностей: изображения на переплете воспринимались как иконы.

Краткие выводы. В основе палеографических выводов о времени, месте составления, авторстве и подлинности источников XI–XII вв. лежат наблюдения за совокупностью палеографических признаков, свойственных данному периоду, и их соответствием друг другу. Древнейший устав как тип письма совпадает с пергаменом как материалом для письма. В книгах им сопутствует древнерусский (старовизантийский) орнамент. Важны наблюдения за чернилами, красками, орудиями письма, переплетом, форматом рукописей.

Внешние признаки письменных источников второй трети XII – конца XV в.

Следующий этап, на протяжении которого происходят дальнейшее развитие и качественные изменения в области русской письменности, совпадает с периодом феодальной раздробленности на Руси, начавшимся во 2-й трети XII и продолжавшимся до последней четверти XV в.

Русь распалась на самостоятельные земли-княжества со своими экономическими и политическими центрами, князьями и управленческим аппаратом.

Нашествие монголо-татар на Русь во 2-й четверти XIII в. нанесло непоправимый урон письменности. Во время нашествия и последующих набегов погибло большое количество памятников письменности и людей, руками которых они создавались.

Начавшийся со 2-й половины XIV в. новый подъем русской культуры был вызван развитием внутренних процессов, подготовивших объединение страны и формирование единого Российского государства. Центром объединения русских земель и будущей столицей единого государства стала Москва, которая возглавила борьбу с монголо-татарским игом. Тогда же началось складывание русской (великорусской) народности.

В обстановке борьбы за политическую независимость и объединение страны, развития феодального землевладения и зависимости крестьян возрастала роль актов. Среди них выделяются духовные и договорные грамоты великих и удельных князей, договоры Новгорода с великими князьями, договоры Новгорода, Пскова с немецкими городами, княжеские жалованные грамоты духовным и светским феодалам. Частные акты представлены купчими, вкладными, закладными, рядными, кабальными и другими записями.

Древнейшим из актов этого периода является вкладная грамота Варлаама Хутынского 1192 г. Грамота была составлена новгородским боярином Олексой Михалевичем. Она включала перечень земель, огородов, рыбных, птичьих ловель, а также холопов, пожалованных Олексой (в монашестве – Варлаамом) основанному им Хутынскому монастырю. Текст вкладной написан уставом, чернилами на небольшом куске пергамена. Из княжеских грамот большой интерес в палеографическом отношении представляет жалованная грамота рязанского князя Олега Ивановича монастырю (2-я половина XIV в.). В грамоте подтверждалось право на владение монастырем селом Арестовским, на сбор с него податей и пошлин. Грамота написана уставом на большом листе пергамена и украшена миниатюрами. В верхней части грамоты над текстом изображен с одной стороны Иисус Христос с Божьей Матерью, с другой стороны – Иоанн Предтеча. Ниже, слева от Христа, нарисован апостол Иаков – патрон князя Олега, а справа от Христа – коленопреклоненный, с протянутыми к Христу руками игумен Ольгова монастыря Арсений. Так в художественной форме получил воплощение акт княжеского пожалования монастырю.

Наряду с деловыми документами от XII–XV вв. сохранились книги. Среди них – Русская Правда, древнейший датированный список правовых норм Русского государства IX–XI вв., дошедший до нас в составе Кормчей книги – сборника церковного и гражданского права (1282). Рукопись написана поздним уставом на пергаменных листах, часть которых имеют зашитые прорези (сшивки) и дыры. Среди литературных памятников XII–XV вв. известны служебники и жития, летописные своды, сказания, публицистические произведения. Большой интерес в палеографическом отношении представляют Синодальный список Новгородской летописи (XIII – 2-я половина XIV в.), Лаврентьевский (1377) и Ипатьевский (1-я четверть XV в.) списки летописи, составленные на основе не дошедших до нас общерусских летописных сводов. Датировка Синодального списка Новгородской летописи и Ипатьевского списка летописи сделана по палеографическим приметам: типу письма, материалу для письма, переплету. Наблюдения за типом письма и почерками показали, что переписка текста летописей сделана несколькими писцами.

Поступательное социально-экономическое развитие, усложнение в связи с этим функций письменности привело к ускорению письма и изменению материала для письма.