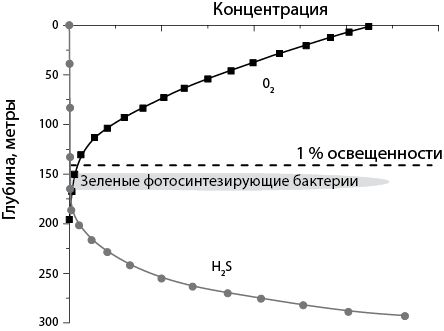

Рис. 1. Теоретический график распределения кислорода и сероводорода (газа с запахом тухлых яиц) в верхнем 300-метровом слое Черного моря. В Мировом океане этот водоем является уникальным. В большинстве океанических и морских бассейнов кислород прослеживается вплоть до самого дна. Здесь же, чуть ниже отметки, куда проникает лишь 1 % солнечного света, приходящего на поверхность, существует очень тонкий слой фотосинтезирующих бактерий, которые при помощи солнечной энергии расщепляют сероводород, используя его для своего роста. Метаболизм этих организмов чрезвычайно древен; вероятно, он возник более трех миллиардов лет тому назад, когда концентрация кислорода на поверхности Земли была еще чрезвычайно низкой

Проведя в море почти месяц, я наконец вернулся в стамбульский порт, где принялся восхищаться турецкими коврами. Гора Арарат в северо-восточной части Турции славится своими ткаными коврами, на которых изображена история Ноева ковчега. Изготавливаемые в этом регионе килимы представляют собой богато украшенные гобелены с вытканным рисунком в виде пар жирафов, львов, обезьян, слонов, зебр и всевозможных других знакомых нам животных. Глядя, как торговцы разворачивают свой товар, и прихлебывая бесконечно предлагаемый ими сладкий чай, я принялся размышлять над тем, как история ковчега повлияла на формирование нашего искаженного представления о жизни на Земле. С одной стороны, это история о разрушении и воскресении. С другой – она повествует о том, как Бог поручил людям присматривать за природой. Ни в том, ни в другом случае микробы не упоминаются ни как создатели, ни как разрушители жизни.

Слово "эволюция" буквально означает "развертывание", но, глядя, как торговец разворачивает передо мной свои восхитительные ковры, я понял, что библейский рассказ о ковчеге не дает нам ключа к пониманию того, как эволюционировала жизнь. Вся ли существовавшая на Земле жизнь была сохранена Ноем? Возможно ли, что какие-то организмы не были взяты в ковчег? Хотя история ковчега глубоко укоренилась в западной культуре, она не может служить источником информации о происхождении жизни. Чтобы подступиться к пониманию происхождения жизни, нам необходима другая перспектива, основанная на науке, и в особенности на тех ее разделах, что касаются эволюции микроорганизмов.

Наука в большой степени является искусством находить в природе закономерности. Для этого требуется терпеливое наблюдение, но мы неизбежно подпадаем под влияние наших чувств. Человек – животное визуальное, и наше восприятие мира базируется главным образом на том, что мы видим. А то, что мы видим, определяется тем, какие инструменты у нас есть под рукой. История науки тесно связана с историей изобретения новых орудий, позволяющих видеть вещи в другой перспективе, однако парадоксальным образом изобретение новых инструментов зависит от того, что мы видим. Если мы не видим какой-либо вещи, мы, как правило, выпускаем ее из внимания. Так и микроорганизмы долгое время оставались вне поля зрения, в особенности в том, что касается их роли в истории эволюции.

Первые несколько глав современной истории эволюции жизни на Земле были написаны в основном в XIX столетии учеными, изучавшими ископаемые останки животных и растений – останки, которые они могли с легкостью видеть. Наблюдавшиеся ими природные закономерности не учитывали микроорганическую жизнь по двум простым причинам: горные породы не содержали заметных ископаемых останков микроорганизмов, а при наблюдении за живыми организмами нельзя было с легкостью различить закономерности микробиотической эволюции. Инструментов для обнаружения ископаемых микроорганизмов почти не существовало; да и в любом случае, даже если бы они и были, роль этих организмов в формировании эволюции Земли не могла быть оценена до тех пор, пока в последующие десятилетия не стали доступны другие, более совершенные инструменты. Закономерности эволюции, наблюдавшиеся для животных и растений, были исторически выведены из формы и размеров их останков, а также расположения этих останков в геологическом времени. Применительно к микроорганизмам такой подход далеко не настолько действен.

В целом то, что мы не замечали микроорганизмы – как в буквальном, так и в переносном смысле, – исказило наше представление об эволюции более чем на столетие, и включение микроорганизмов в нашу картину эволюции еще до конца не завершено. Наука – не просто искусство обнаружения закономерностей в природе (что само по себе достаточно трудно). Она требует умения находить закономерности, которые не видны невооруженным глазом.

Однако, прежде всего, давайте вкратце рассмотрим историю эволюции, какой она виделась в XIX столетии. Именно тогда были сформированы многие из наших нынешних научных концепций относительно жизни на Земле. Эти идеи во многом основывались на том, что можно было понять в рамках библейских историй о сотворении мира, включая историю о потопе и том, как Ной позаботился о Божьих созданиях, – историй, подобных тем, что были вытканы на турецких коврах.

В начале 1830-х годов дворянин-ученый Родерик Импи Мурчисон и харизматичный кембриджский профессор Адам Седжвик сообщили о находке окаменелых останков животных в толще земли в Уэльсе. Окаменелости были известны уже на протяжении нескольких веков, однако их значение не было до конца ясно. Многие понимали, что это отпечатки организмов, погибших очень давно, – однако насколько давно, никто не мог сказать; оставалось неясным и то, каким образом эти отпечатки сохранились.

Седжвик был одним из ведущих английских специалистов по окаменелостям, а одним из студентов, посещавших его лекции, был Чарльз Дарвин. Летом 1831 года Дарвин, которому на тот момент едва исполнилось двадцать два года, отправился вместе с Седжвиком на экскурсию в Северный Уэльс, чтобы своими глазами посмотреть на ископаемые останки. Эта поездка перевернула жизнь Дарвина навсегда. Он не только помогал Седжвику искать среди камней останки животных – при этом он также изучил основные принципы геологии, и эти способности к наблюдению не раз сослужили ему хорошую службу на протяжении его дальнейшей жизни.

Окаменелости, подобные тем, что были найдены Седжвиком и Мурчисоном в Англии и Уэльсе, встречались также и в других частях Европы, в результате чего начала получать распространение система классификации, основанная на рядах сходных ископаемых останков. Зачастую внешний вид ископаемых животных напоминал знакомых нам жителей океана – моллюсков, ракообразных или рыб; наружность других, однако, была невероятно причудливой – они не были похожи ни на каких обитателей современных океанов. Относительно значения этих ископаемых кипели бурные дискуссии, но в любом случае эти открытия недвусмысленно предполагали серию последовательных изменений внешнего вида животных в толщах, сформированных этими древними морскими отложениями, – от нижних слоев к слоям, залегающим выше. В то время уже в основном сформировалось представление о том, что горные породы, залегающие в разрезе более глубоко, образованы раньше, нежели вышележащие.

Обнаружение в толще горных пород ископаемых животных едва ли можно было назвать новостью. Вероятно, самое знаменитое из первых описаний ископаемых останков было сделано датским ученым Нильсом Стенсеном (Николасом Стено) в 1669 году. Он обнаружил среди горных пород в Италии объекты, весьма напоминавшие зубы акул, и задался вопросом, каким образом окаменелые останки, принадлежавшие некогда жившим организмам, могли так хорошо сохраниться. Стенсен, однако, принял во внимание то, каким образом ископаемые были расположены в толще горных пород. Отложения залегали слоями, и ученому пришла в голову мысль о том, что более древние слои должны залегать ниже более молодых. Это представление, названное впоследствии принципом суперпозиции , является одним из базовых законов седиментологии. Оно сильно повлияло на интерпретацию найденных окаменелостей Седжвиком более сотни лет спустя. Сам Стенсен в конце концов забросил науку и обратился в лоно Церкви, решив посвятить свою жизнь Богу. Его ранние работы, посвященные окаменелостям, были почти полностью забыты, а сам он продолжал верить в то, что жизнь на Земле зародилась так, как это описано в Книге Бытия.

На мой взгляд, логический вывод о том, что сохранившиеся в горных породах останки расположены в некоем соответствии с временной шкалой, был удивительным прозрением, однако его было не так легко обосновать, поскольку в то время еще не были доступны базовые геологические данные. В значительной мере задача выявления закономерностей в окаменелых останках дожидалась великого ума Чарльза Лайеля, одного из интеллектуальных наставников и близкого друга Дарвина. Лайель, шотландский адвокат, ставший натуралистом, часто именуется первооткрывателем нового научного направления, которое он назвал геологией . Подобно Стенсену, Лайель понял, что в залегании ископаемых останков есть логическая последовательность; однако в отличие от Стенсена он занялся истолкованием геологических процессов, таких как эрозия, вулканизм и землетрясения, чтобы с их помощью объяснить эту наблюденную им последовательность. Фактически именно его истолкование расположения ископаемых останков в толщах горных пород позднее побудило Дарвина задуматься над тем, как организмы изменяются с течением времени. Длившаяся всю жизнь дружба между Лайелем и Дарвином была легендарным примером научного сотрудничества.