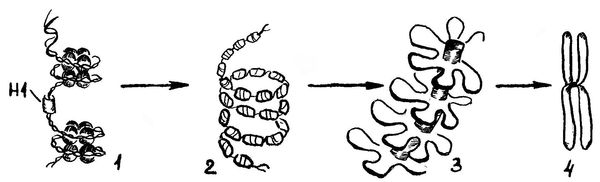

4. Метафазная хромосома. Петельные домены дополнительно конденсирутся и спирализуются, приобретают четкие формы.

Рис. 5.1. Уровни организации хроматина

Негистоновые белки хроматина представлены сотнями самых разнообразных ДНК-связывающих протеинов. К этой группе относят семейство белков типа "цинковые пальцы", белки высокой подвижности (HGM-белки), ферменты репликации, транскрипции и репарации. Таким образом, при участии структурных, регуляторных белков, а также ферментов, участвующих в синтезе ДНК и РНК, нить нуклеосом преобразуется в высококонденсированный комплекс белков и нуклеиновых кислот.

Организация генома человека

Общая длина ДНК гаплоидного набора из 23 хромосом человека составляет 3,5·10 пар нуклеотидов. Этого количества ДНК достаточно для создания нескольких миллионов генов. Однако истинное число структурных генов находится в области 40 тысяч. Такую избыточность ДНК объясняют как сложной организацией генов, так и наличием повторяющихся участков ДНК.

В геноме человека примерно 60% приходится на участки ДНК, представленные в виде одной или нескольких копий. Это так называемые уникальные последовательности, несущие информацию о структуре специфических белков, и представляющие собой структурные гены. Нередко уникальные последовательности образуют мультигенные семейства, располагающиеся в виде кластеров в определенных областях одной или нескольких хромосом. Примерами мультигенных семейств могут служить гены α- и β-глобинов, тубулинов, миоглобина, актина и трансферрина. В мультигенных семействах наряду с функционально активными генами содержатся псевдогены – мутационно измененные последовательности, не способные транскрибироваться или продуцирующие функционально неактивные генные продукты.

До 30% генома представлено умеренно повторяющимися последовательностями (от 10 до 10 000 копий на гаплоидный геном). Сюда относятся гены, которые кодируют продукты, необходимые клетке в больших количествах. Так, гены рРНК имеются у человека в количестве от 300 до 600 копий. Многократно повторяются гены, кодирующие тРНК, гистоны, цепи иммуноглобулинов. Чаще всего они располагаются в ДНК в виде тандемных (следующих друг за другом) повторов. В группу умеренно повторяющихся последовательностей входят и участки ДНК, которые не транскрибируются, но выполняют важные регуляторные функции (промоторы, энхансеры, сайленсеры).

Часто повторяющиеся последовательности могут присутствовать в одном геноме сотни тысяч и миллионы раз. В основном это сателлитная ДНК, сосредоточенная в центромерном и теломерном хроматине. Она состоит из простых последовательностей, формирующих кластеры (скопления нескольких сотен копий). Предполагается, что сателлиты участвуют в спаривании и расхождении хромосом. У человека на долю сателлитной приходится около 10% ДНК.

Виды и особенности структурной организации РНК

Молекула РНК построена из одной полинуклеотидной цепи. Отдельные участки цепи образуют спирализованные петли – шпильки, за счет водородных связей между комплементарными азотистыми основаниями. Участки цепи РНК в таких спиральных структурах антипараллельны, но не всегда полностью комплементарны, в них встречаются неспаренные нуклеотидные остатки или одноцепочечные петли. Наличие вторичной структуры в виде спирализованных участков характерно для всех типов РНК. При взаимодействии спирализованных элементов вторичной структуры возникает упорядоченная третичная структура. Так, возможно образование дополнительных водородных связей между нуклеотидными остатками достаточно удаленными друг от друга, или связей между ОН-группами остатков рибозы и основаниями. Третичная структура РНК стабилизирована ионами двухвалентных металлов (Mg).

Содержащиеся в клетке РНК различаются размером, составом, функциями и локализацией. В цитоплазме содержится стабильная РНК нескольких видов: транспортная (тРНК), матричная (мРНК), рибосомальная (рРНК). В ядре локализована ядерная РНК, основная часть которой представлена предшественниками цитоплазматических РНК.

Первичная структура всех мРНК, независимо от уникальности их кодирующей последовательности, имеет одинаковое строение 5'- и 3'-концов. Так, на 5'-конце присутствует модифицированный нуклеотид 7-метилгуанозин-5'-трифосфат (кэп). Этот сайт распознается рибосомой. На 3'-конце большинства мРНК присутствует последовательность нуклеотидов из 100–200 аденозинмонофосфатных остатков (полиА). Эта последовательность обеспечивает стабильность мРНК, препятствуя её гидролизу. На долю мРНК приходится до 2% от всех РНК.

Пространственную структуру любых тРНК описывают универсальной моделью "клеверного листа". В состав тРНК входят минорные основания, которые поддерживают определенную третичную структуру молекулы и делают ее устойчивой к действию нуклеаз цитоплазмы. 3'- и 5'-концы полинуклеотидной цепи спарены и образуют акцептирующий стебель, он завершается на 3'-конце последовательностью ЦЦА. Противостоит акцептирующему стеблю антикодоновая петля, которая содержит в своей средней части антикодон, комплементарный кодону данной аминокислоты в мРНК. Каждая тРНК имеет свой специфический антикодон. Псевдоуридиловая петля осуществляет взаимодействие тРНК с рибосомой, дигидроуридиловая петля участвует во взаимодействии с аминоацил-тРНК-синтетазой. Функции добавочной петли мало исследованы, предполагается, что с её помощью уравнивается длина разных молекул тРНК. На долю тРНК приходится 15–16% от всех РНК.

Больше всего (80–82%) в клетке содержится рибосомальной РНК. Различают 5S, 5.8S, 18S и 28S рРНК. Они имеют многочисленные спирализованные участки и образуют комплексы с белками – рибосомы. Рибосомы эукариотических клеток имеют константу седиментации 80S, состоят из двух субъединиц. Малая 40S-субъединица содержит 18S РНК и 33 белка, большая 60S-субъединица содержит 28S, 5S и 5.8S РНК, а также 50 белков. рРНК имеют V-образную или Y-образную форму. Они образуют каркас, к которому прикрепляются белки, создавая плотно упакованный рибонуклеопротеин. Вторичная структура создается за счет коротких двухспиральных шпилек. Примерно треть молекулы представлена однотяжевыми участками, с которыми преимущественно связаны белки рибосом.

Гибридизация нуклеиновых кислот

Вторичная структура нуклеиновых кислот образуется за счет слабых взаимодействий – водородных и гидрофобных. При нагревании раствора ДНК такие связи разрушаются, и полинуклеотидные цепи расходятся. Этот процесс называют денатурацией. При денатурации снижается вязкость раствора, а также наблюдается увеличение его оптической плотности – гиперхромный эффект. Этот эффект вызван тем, что при денатурации экранированность азотистых оснований уменьшается, и они более интенсивно поглощают свет с =260 нм.

Если же раствор, содержащий денатурированную ДНК, медленно охладить, могут вновь сформироваться двухспиральные структуры, идентичные исходным. Такой процесс получил название ренатурации. На явлении денатурации и ренатурации основан метод, называемый молекулярной гибридизацией. Процесс гибридизации может осуществляться между двумя любыми цепями нуклеиновых кислот (ДНК – ДНК, ДНК – РНК) при условии, что они содержат комплементарные последовательности нуклеотидов. Гибриды могут быть совершенными (полная комплементарность цепей) и несовершенными (частичная комплементарность цепей). Методом молекулярной гибридизации можно установить сходство и различие первичной структуры разных образцов нуклеиновых кислот. Это используется для выделения генов и РНК, изучения первичной структуры нуклеиновых кислот, определения степени родства, а также для получения рекомбинантных ДНК.

Методы изучения структуры нуклеиновых кислот

В течение ряда лет о первичной структуре нуклеиновых кислот судили по косвенным данным (оценивали количество пуриновых и пиримидиновых оснований, распределение минорных оснований, особенности физических свойств). Усовершенствование метода электрофореза в полиакриламидном геле и открытие рестриктаз позволило перейти на качественно другой уровень исследований в данной области. Рестриктазы применяются для разрезания нуклеиновых кислот на фрагменты, причем разделение происходит в строго определенных точках. Полученные фрагменты разделяют методом электрофореза, затем исследуют их нуклеотидную последовательность. Для секвенирования (определения последовательности мономеров) применяют методы Максама-Гилберта или Сэнгера.

Глава 6. Биосинтез нуклеиновых кислот

Способность к передаче наследственных свойств путем переноса генетической информации является уникальным свойством живых систем.

В организмах существуют три варианта передачи генетической информации.

1. Репликация - перенос генетической информации в пределах одного класса нуклеиновых кислот (от ДНК к ДНК или у некоторых вирусов от РНК к РНК).

2. Транскрипция – перенос информации между разными классами нуклеиновых кислот, бывает прямая (от ДНК к РНК) и обратная (от РНК к ДНК).

3. Трансляция – перенос генетической информации от мРНК к белку.

Центральная догма молекулярной биологии отражает направление переноса генетической информации в клетке: от ДНК через РНК к белку. Согласно ей, не может быть переноса информации от белка к РНК, но допускается перенос от РНК к ДНК. То есть, генетическая информация существует только в форме нуклеиновой кислоты и не может передаваться от аминокислотных последовательностей белка.