Не оскудела Россия в этом веке выдающимися личностями, которым не чужда была ее судьба, достаточно назвать имена В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, А. Н. Радищева, Н. М. Карамзина, А. Д. Кантемира, М. М. Хераскова, которые с не меньшим правом могли претендовать на авторство "Слова". Однако реально на авторство может претендовать только поистине гений, вопреки мнению А. Мазона. Был ли такой гений среди вышеназванных или пока не названных исторических фигур XVIII века?

Сам А. А. Зимин с опозданием соглашается, что: "К сожалению, в нашем распоряжении мало сочинений Иоиля, с которыми можно было бы сравнить стилистические особенности "Слова". Но и дошедшие до нас проповеди Быковского, несмотря на резкую разницу в жанре, обнаруживают черты стилистической близости к "Слову", – приведя следующее сравнение.

Наконец, в проповедях часто встречаются обороты с "чи" ("Чи богаты, чи убоги имения ми, чи мирни, чи беспокойны") и "чему", которые присутствуют в "Слове".

Сознавая слабую убедительность вышеприведенных аргументов в пользу Иоиля, А. А. Зимин ссылается на то, что порой появляются шедевры известных и даже неизвестных авторов, как единственные и неповторимые творения гениев. В качестве примера он сослался на П. П. Ершова – автора фактически одного бессмертного "Конька-Горбунка" (1834 год).

Почему же автор "Слова" предпочел язык "старыми словесы" для создания своего произведения, а не русский язык, сложившийся в литературе середины XVIII века? На этот вопрос А. А. Зимин отвечает словами В. В. Виноградова, который писал, что "…в поэтике и стилистике русского классицизма индивидуальный стиль произведения и само произведение как воплощение и выражение индивидуальной авторской личности не выступали как определяющие силы эстетического восприятия и художественной структуры". Еще в 1769 году Ф. Эмин писал, что подражание "авторам наиславнейшим" есть лучшая стихотворца добродетель. "И действительно, – пишет А. А. Зимин, – в ту эпоху поэты, исповедуя теорию подражания подлинным образцам прекрасного, и на практике следовали ей. Во второй половине XVIII века выходит целый ряд произведений, стилизованных под русские древности. В их числе "Илья Муромец" Н. М. Карамзина (1795 год), а также неоконченная книжная былина "Добрыня" (1794 год), написанная Н. А. Львовым, издателем сборника русских песен. В этом произведении автор старался сохранить особенность былинного поэтического склада, поскольку считал фольклор "наиболее ярким выражением народного духа".

Стилизация "под былины" известна и литературе XIX века. Так, Л. Мей опубликовал былину "С каких пор перевелись витязи на Руси". Исследователи установили, что в фольклорный текст Мей без всяких оговорок ввел целый ряд своих собственных мотивов и тем самым создал искусственный текст, выдав его за подлинное народное произведение.

Из многочисленных примеров обращения писателей второй половины XVIII века к летописным источникам, древнерусской литературе и славянскому фольклору, приводимых в заключительной части главы VI сочинения А. А. Зимина, следует, что к написанию "Слова о полку Игореве" в той или иной степени могли быть причастны: А. П. Сумароков, М. М. Херасков, Г. Р. Державин, Я. Б. Княжнин, Симеон Потоцкий, Феофан Прокопович, Н. М. Карамзин и ряд других неординарных писателей и церковных деятелей. Однако, отдав должное каждому из них за их вклад в изучение древнеславянской письменности, автор делает вывод, что автором "Слова" мог стать только Иоиль Быковский. Удивительно, что упомянув А. П. Сумарокова как автора незавершенной поэмы "Дмитрияда" (оДмитрии Донском) и М. М. Хераскова как автора "Россияды"(1771-1778 годы) и завершившего "Дмитрияду", а также переводчика "Илиады" Гомера П. Екимова, автор не удостоил вниманием автора "Тилемахиды" – стихотворного перевода эпической поэмы Ф. Фенелона – В. К. Тредиаковского.

П. Н. Берков полагал, что для признания литературного произведения принадлежащим к какому-либо конкретному лицу необходимо, чтобы доводы при атрибуции состояли из трех основных групп: 1) биографические, 2) идеологические, 3) стилистические, при этом важно произвести "негативное исследование", то есть доказать "непринадлежность произведения другому кандидату или другим кандидатам".

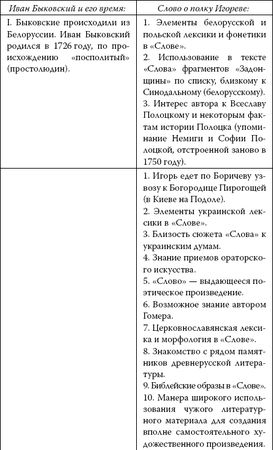

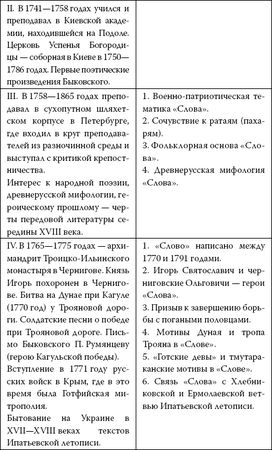

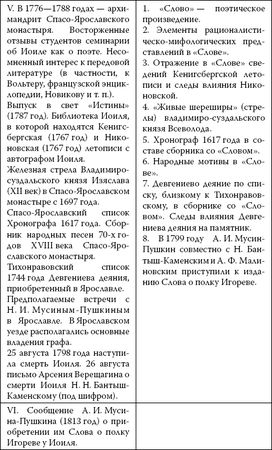

Приписывая авторство "Слова о полку Игореве" Иоилю Быковскому, А. А. Зимин опирается прежде всего на биографические данные, сведенные им в следующую таблицу, которую приводим без купюр.

"Как видно из приведенного сопоставления, – заключает А. А. Зимин, – сведения о жизни Быковского вполне укладываются в представление о возможном авторе "Слова". То, что мы знаем об идеологии Быковского (близость к кругам разночинной интеллигенции, рационалистические интересы в рамках церковной идеологии), соответствует идейному содержанию Песни о походе князя Игоря. Иван (Иоиль) Быковский – это тот фокус, в котором как бы сходятся все линии исследования "Слова о полку Игореве". В самом деле, в языке "Слова" находят русские, украинские, белорусские и польские элементы. Черты украинского и белорусского фольклора, интерес к полоцким и черниговским князьям в "Слове" несомненен. Но ведь Быковский родился в Белоруссии, жил и воспитывался на Украине (в частности, в Чернигове), в Петербурге и Ярославле. Одни исследователи считают "Слово" фольклорным произведением, другие находят в нем церковные элементы, третьи – книжные. И действительно, Иоиль и был человеком широкой образованности как светской, так и церковной.

Перебирая всех известных лиц, которые могли бы создать такое крупное поэтическое произведение, как "Слово о полку Игореве", мы не находим среди них ни одного, в жизненном и творческом пути которого было бы столько перекличек с текстом этого произведения. Наконец, ни один писатель или другой деятель XVIII века, кроме издателей, Н. М. Карамзина и Ивана Быковского, не был знаком с рукописью "Слова о полку Игореве"… (а как же быть с целой дюжиной т. н. "самовидцев"?. – А. К.).

…Конечно, мы предлагаем читателю объяснить кажущиеся противоречия в тексте Слова, давшие повод для различных суждений о его авторе. Поиски должны продолжаться. И не исключено, что они приведут к новым выводам, откроют до конца завесу, скрывающую фигуру автора Слова о полку Игореве".