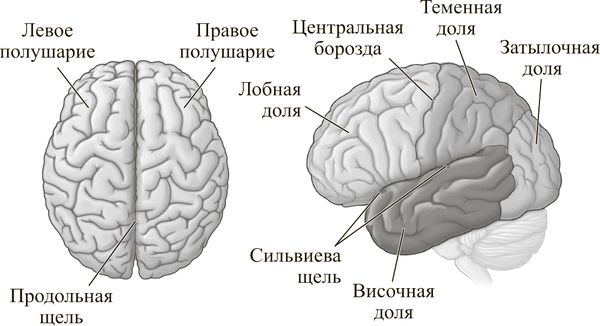

Рис. 8. Конечный мозг делится на полушария ( слева ), а каждое полушарие делится на доли ( справа )

Почти вся поверхность конечного мозга покрыта слоем особой ткани, имеющим толщину всего несколько миллиметров. Это кора головного мозга или просто кора. Занимая площадь не меньше полотенца для рук, кора помещается в черепную коробку лишь благодаря своей складчатости. Эти складки как раз и придают полушариям мозга сморщенный вид. Самая четкая граница, имеющаяся в коре, видна сверху: это большая борозда, идущая от передней части мозга к задней (рис. 8, слева). Эта борозда, именуемая продольной щелью, разделяет левое и правое полушария конечного мозга, "левый мозг" и "правый мозг", как их называют в поп-психологии.

Менее очевидно, как разделить каждое полушарие. Один из довольно убедительных вариантов такого разделения предлагает опять же ориентироваться на бороздки коры. После продольной щели наиболее заметная борозда – так называемая сильвиева щель (латеральная борозда) (рис. 8, справа). Затем – центральная борозда, идущая вертикально от сильвиевой щели к верхней части мозга. Эти две крупные борозды делят каждое полушарие на четыре доли: лобную, теменную, затылочную и височную. (Кстати, стоит получше запомнить названия и месторасположение этих долей: в дальнейшем я буду их часто упоминать.)

На поверхности мозга существует множество других бороздок, поменьше. Некоторые из них у всех людей расположены примерно одинаково. У них есть названия, и сегодня эти бороздки используются как своего рода ориентиры на местности. Но имеет ли смысл такое разделение коры по бороздкам? Они действительно представляют собой значимые границы – или же это просто какой-то незначительный побочный результат того, что коре пришлось смяться складками, чтобы поместиться внутрь черепа?

С проблемой разделения коры на участки впервые столкнулись в XIX веке. До этого считалось, что кора служит лишь для того, чтобы прикрывать остальной мозг. (Об этом говорит сам термин "кора": в русском языке он близок по значению к ботаническому понятию "кора"; английское слово cortex происходит от латинского слова, означающего кору дерева.) В 1819 году австрийский врач Франц Йозеф Галль опубликовал работу, где изложил свою теорию "органологии". Он отмечал, что каждый орган тела выполняет определенную функцию: желудок служит для переваривания пищи, легкие – для дыхания и т. п. Галль заявлял: мозг слишком сложно устроен, чтобы являться единичным органом, а сознание – чересчур сложная вещь, чтобы являться единичной функцией. Он предложил разделить на части и мозг, и ум. В частности, он признал важную роль коры и разделил ее на ряд областей, которые и назвал "органами" сознания.

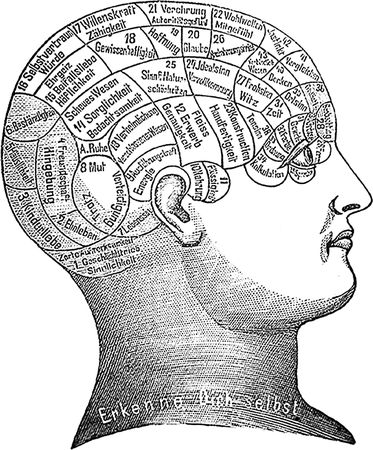

Иоганн Спурцхайм, ученик Галля, позже ввел термин френология , более знакомый нам, чем то название, которое дал этой теории Галль. Френологическая карта (см. рис. 9) показывает участки мозга, соответствующие функциям "восприимчивости", "твердости", "идеализма" и т. п. Конкретно эти соответствия ныне признаны пустыми фантазиями, основанными на шатких доказательствах, однако френологи в конечном счете все-таки оказались скорее правы, чем неправы. Их идея об особой роли коры сейчас признана повсеместно, а их подход, основанный на привязке умственных и психических функций к определенным областям коры, по-прежнему встречает серьезное и уважительное отношение ученых. Теперь он называется кортикальным или церебральным локализационизмом .

Рис. 9. Френологическая карта

Первое реальное доказательство такой локализации появилось позже, хотя и в том же XIX столетии. Это доказательство ученые получили, наблюдая больных с травмами мозга. В то время многие французские нейрофизиологи работали в двух парижских больницах – в Сальпетриере, на левом берегу Сены, обитали пациентки-женщины, а больные-мужчины размещались подальше от центра города, в больнице Бисетр. Оба заведения были основаны еще в XVII веке и сочетали в себе также функции тюрьмы и лечебницы для душевнобольных. (Различие между этими функциями невольно стер самый знаменитый постоялец Бисетра – маркиз де Сад.) В обеих больницах впервые начали применять гуманные методы лечения умалишенных – в частности, их перестали заковывать в цепи. Но мне почему-то кажется, что эти заведения все-таки оставались весьма мрачными и безрадостными.

В 1861 году французский врач Поль Брока был вызван в хирургическое отделение Бисетра на осмотр 51-летнего пациента, страдавшего от какой-то инфекции. Судя по истории болезни, этот человек находился в заключении с тридцатилетнего возраста. К моменту поступления в больницу он успел практически полностью утратить дар речи и способен был произносить лишь односложное "тан", которое и стало его кличкой. Поскольку Тан мог общаться с другими при помощи жестов, представлялось, что он понимает человеческий язык, хоть и не может говорить.

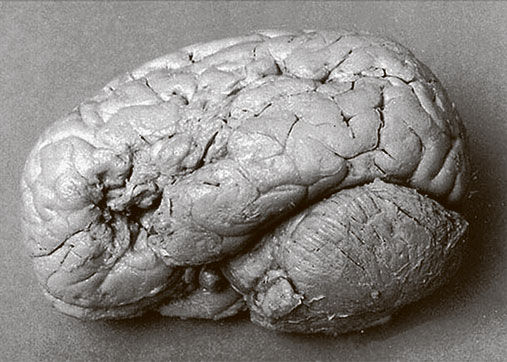

Рис. 10. Мозг Тана с поврежденным центром Брока

Через несколько дней после врачебного осмотра инфекция все-таки доконала Тана, он умер, и Брока произвел вскрытие трупа. Он распилил черепную коробку, извлек мозг и заспиртовал его для сохранности. Самым значительным повреждением мозга бедняги (рис. 10) оказалась обширная полость в левой лобной доле.

На другой же день Брока сообщил о своем открытии в Антропологическом обществе. Он заявил, что поврежденный участок мозга Тана отвечал за произнесение слов и что эту функцию следует отличать от функции понимания речи. Сегодня мы называем утрату речевых навыков афазией . Утрата собственно дара речи называется афазией Брока, а поврежденный участок коры головного мозга Тана – центром Брока. Эта находка позволила Брока разрешить спор, который длился десятилетиями. Френолог Галль еще в начале XIX века предполагал, что лингвистические функции сосредоточены в лобной доле мозга, но современники отнеслись к его идее скептически. Брока же наконецто сумел обеспечить для нее хоть какое-то убедительное доказательство и даже указал, где именно в лобной доле находится соответствующий участок.

В дальнейшем ученому встретились и другие случаи, аналогичные случаю Тана. Брока обнаружил, что все они связаны с повреждением левого полушария. Два полушария мозга выглядят очень похожими друг на друга, и современникам Брока трудно было поверить, что они могут так отличаться по своим функциям. Однако доказательства множились, и Брока, в своей статье 1865 года, заключил, что левое полушарие в значительной мере специализируется на речевых способностях и навыках. Последующие исследователи подтвердили, что этот вывод верен практически для всех людей. Таким образом, открытия Брока поддерживают теорию не только кортикальной, но и церебральной латерализации – идеи о том, что умственные и психические функции сосредоточены либо в левом, либо в правом полушарии.

В 1874 году немецкий нейрофизиолог и психоневропатолог Карл Вернике описал иной тип афазии. В отличие от Тана его пациент мог свободно говорить, однако фразы получались бессмысленные. Кроме того, больной не понимал тех вопросов, которые ему задавали. Посмертное вскрытие выявило повреждения части височной доли левого полушария. Вернике пришел к выводу, что эта утрата понимания – первичное следствие повреждений упомянутой зоны. Вторичное же следствие – бессмысленные речи: возможно, человеку необходимо самому понимать, что он говорит, дабы произносить нечто осмысленное. Совокупность симптомов, вызванных повреждением так называемого центра Вернике, сегодня называют афазией Вернике.

Брока и Вернике совместно заложили базу для концепции двойной диссоциации речи (произнесения слов) и понимания (восприятия обращенных к человеку слов). Повреждение центра Брока препятствует произнесению слов, однако понимание при этом сохраняется; повреждение центра Вернике уничтожает понимание, при этом щадя дар речи. Перед нами важное свидетельство того, что сознание человека имеет модульную структуру. Пожалуй, кажется вполне очевидным, что речевые способности отличаются от других умственных способностей, поскольку из всех животных речью владеют лишь люди; однако менее очевидно (или было менее очевидно до открытий Брока и Вернике), что эти способности можно подразделить на отдельные модули – производства речи и ее восприятия.

Брока и Вернике продемонстрировали, как картировать кору путем привязки симптомов заболеваний к конкретным поврежденным участкам мозга. Используя этот метод, их последователи сумели выявить функции многих других областей коры. Они построили карты, аналогичные тем, что вычерчивали френологи, но основанные на куда более надежных данных. Можно ли с помощью этих сведений о кортикальной локализации попытаться выяснить причины умственных и психических различий между людьми?