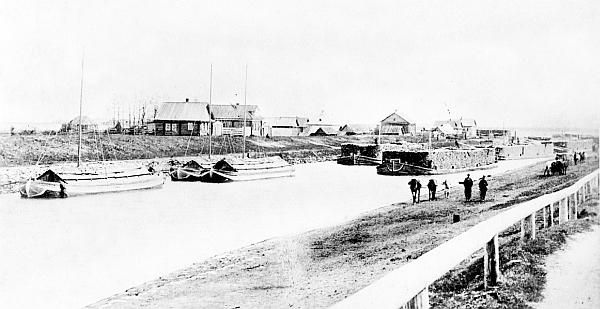

Ладожский канал у Волхова. Фото из семейного архива П.В. Половникова

Случались и ужасные, леденящие душу происшествия, наводившие страх на обывателей. "В селе Мотохове Новоладожского уезда собака крестьянина Ивана Талова принесла к колодцу обглоданный ею труп младенца, – читаем в "Озерном крае". – Сразу же пало подозрение на крестьянскую местную девицу, которая считалась беременной, и после праздника Рождества Христова распространился слух, что она разрешилась от бремени. Сама же девица виновность отрицает и в этом не сознается". Или другой случай – банальная пьяная ссора. "17 сего февраля в лесной будке близ деревни Колосарь Новоладожского уезда крестьяне деревни Остров Иван Егоров и Иван Пюшин во время выпивки поссорились из-за водки и последний, схватив поблизости стоявший чайник с кипятком, вылил Егорову на голову, – сообщала газета. – Пострадавший для оказания медицинской помощи отправлен в больницу".

Впрочем, не только криминальные происшествия случались в окрестностях Новой Ладоги. Однажды на правом берегу Волхова опустился воздушный шар Петербургской воздушной офицерской школы, долетевший от столицы за восемь часов. Его пассажиры, поручики Леонид Липпинг и Владимир Райвищевич, сразу же разобрали шар на части и выслали на станцию Бабино для отправки в Петербург.

Но неправильно будет считать, что только сенсации и криминал интересовали новоладожан, чувствовавших себя патриотами не только своего милого городка, но и всей России. "Накануне торжественного праздника по случаю трехсотлетия Дома Романовых настроение у местных обывателей приподнятое, – писал "Озерный край". – Все куда-то спешат, торопятся, украшают дома флагами и вешают фонарики, у здания казначейства идет спешная работа по укреплению звездочек с плошками для вечерней иллюминации, а у помещения клуба Пожарного общества на балконе был устроен балдахин, задрапированный и украшенный зеленью, разноцветными фонарями и национальными флагами".

Сегодня много говорят о том, что патриотизм начинается с любви и почитания малой родины. Об этом говорил век назад и "Озерный край", отмечая, что до сих пор мало кто знает о богатом прошлом Приладожья, с давних пор привлекавшего к себе внимание исследователей русской старины.

"Одной из задач нашей газеты, – писал "Озерный край", – естественно, является необходимость внести в свою программу как сообщение результатов исследований нашей старины, так и печатание на страницах газеты особых очерков, характеризующих древнюю жизнь предков ладожан. Ведь Приладожье – один из таких уголков нашего Отечества, который имеет и темные, и светлые страницы истории, которыми гордится или над которыми сокрушается и даже плачет потомство…"

На страже личности и собственности

"Моя милиция меня бережет", – говорили мы когда-то, свято веруя в то, что если, не дай Бог, что случится, стражи порядка всегда придут на помощь. А в прежние времена такой надеждой обывателей был городовой. Ему надлежало выступать не только охранителем спокойствия, но и образцом порядочности, честности и ревностного отношения к службе.

Из криминальной хроники Новой Ладоги:

"Раскрыто дело о хищении спирто-калильного фонаря из помещения местного общества трезвости, где устраивались спектакли. Оно случилось в сентябре 1911 года, а спустя полгода фонарь нашли в местном клубе в раздевальной комнате как собственность буфетчика. Выяснилось, что он купил его у некоего Лещицкого, а тот, в свою очередь, приобрел его в Петербурге. Буфетчик в краже не признался, но по делу был составлен протокол".

По сообщению "Озерного края", 1913 год.

…Передо мной – "Инструкция для городовых Новоладожской городской полицейской команды", изданная в Новой Ладоге в 1914 году. Начинается она такими словами: "Городовой есть блюститель порядка и благочиния и страж, оберегающий личность и собственность каждого".

Городовой должен был "приказания своего начальства исполнять с точностью и быстротой", "вести жизнь честную и трезвую, ни в чем не зазорную, соблюдать опрятность и быть всегда одетым по форме", "быть правдивым и ни под каким видом не позволять себе делать ложный доклад начальству". Стражам порядка вменялось в обязанность не только наблюдать за сохранением "приличия и благопристойности", но и самим подавать пример в этом отношении не только по службе, но и вне нее.

Городовому не разрешалось заводить знакомства с людьми, которые пользовались дурной славой, а также входить в "неоплатные долги", чтобы не быть в зависимости от кого бы то ни стало. А главное, стражу порядка надлежало "заботиться о добром имени и чести своего звания". Городовому следовало быть идеальным защитником народа и закона – быть наблюдательным, храбрым, деятельным, всегда сдержанным и хладнокровным, "распоряжаться быстро, но спокойно, не шумя и не крича без толку". Не правда ли, о таких стражах закона мы мечтаем и сегодня?..

Все требования об исполнении закона или распоряжений начальства городовому следовало предъявлять публике спокойно и вежливо, но вместе с тем твердо и настойчиво. В споры и пререкания ему вступать не разрешалось. "Суетливость, оскорбительное обращение и резкость в словах или действиях вредят делу и унижают достоинство городового", – говорилось в инструкции. Из криминальной хроники Новой Ладоги:

"Святотатственная кража. С 10 на 11 марта сего года в Новой Ладоге совершена кража в лавке купца В.И. Каялина и совершено святотатство в соборе Св. Николая Чудотворца. Украдено процентными бумагами на 10 200 рублей и расписок на хранение в Государственном банке на 5850 рублей".

"Озерный край", 1913 год.

Городовой имел огромное множество обязанностей, причем практически во всех сферах общественной жизни.

На первом месте стояла "охрана безопасности лиц и имуществ" от преступных действий, а также предупреждение (сегодняшними словами – профилактика) преступлений. К примеру, строго оговаривалась следующая типичная ситуация: если городовой видит, особенно ночью, что некто неизвестный проходит по улице либо выходит из дому с узлом или ношей и навлекает при этом на себя подозрения в краже, страж порядка должен остановить его и расспросить: кто он, что и куда несет. Если подозрительный субъект давал сбивчивые ответы, то городовому предоставлялось полное право задерживать его и доставлять полицейскому приставу.

На помощь себе городовой призывал свистком, причем два отрывистых свистка обозначали сигнал о немедленной помощи, а один продолжительный свисток означал проверку, своего рода перекличку. Другие городовые должны отвечать на этот сигнал аналогичным продолжительным свистком.

Конечно, львиная доля обязанностей городового лежала в сфере "охранения общественного порядка и благочиния". Он наблюдал, чтобы на улицах, площадях и у казенных винных лавок не происходило "сборищ толпы". Продавцы в казенных винных лавках могли рассчитывать на помощь городового в выдворении из лавок пьяных и нарушителей порядка.

На улицах и площадях городовому следовало "не дозволять играть на гармониках и других инструментах, а также петь песни; не допускать бесстыдных или соединенных с соблазном для других действий, а равно отправлять естественные надобности на тротуарах и улицах, в особенности же днем и на виду публики". Стражу порядка предписывалось отправлять в полицию мужчин-ловеласов, вина которых состояла в том, что они "назойливо приставали или оскорбляли проходящих женщин", а также "всех нищих, просящих подаяние по лени и привычке к праздности, а равно с дерзостью".

Что же касается политики, то и здесь городовому следовало оставаться начеку: о возникновении тайных обществ и собраниях таких обществ страж порядка должен был немедленно докладывать вышестоящему начальству. Городовой следил, чтобы без разрешения начальства никто не смел расклеивать объявления и афиши, а также раздавать на улице "объявления, брошюры и бумаги, к распространению не разрешенные". Если же объявления развешаны с позволения начальства, то городовой стоял на страже, наблюдая, чтобы никто из посторонних лиц не смел срывать расклеенные объявления и афиши.

Городовой в те времена являлся "по совместительству" и "гаишником" – он следил за порядком и безопасностью при движении по улицам. Езда допускалась только "умеренной рысью", причем городовой имел право требовать, чтобы все едущие обязательно держались правой стороны.

Но главное, городовому вменялось, следить за гуманным отношениям к лошадям: "Езда на хромых, искалеченных и замученных лошадях воспрещается, и виновных в этом и вообще лиц, жестоко обращающихся с животными, следует доставлять в полицию". Стражу порядка следовало наблюдать, чтобы при езде по улицам все правящие лошадьми "не ездили вскачь и вперегонку", а также уступали дорогу крестным ходам, похоронным процессиям, пожарным обозам, проходящим частям войск и арестантским партиям.

С другой стороны, городовой выступал защитником прав пешеходов и контролировал порядок не только на проезжей части, но и на тротуарах. Он наблюдал, чтобы тротуары были всегда свободны для беспрепятственного движения публики, при этом запрещалось возить по тротуарам тележки и сани, за исключением детских, носить громоздкие тяжести и другие предметы, стесняющие движение. Ну а поскольку Новая Ладога не отличалась столичным характером, а являлась, скорее, полугородом-полудеревней, городовой следил, чтобы домашний скот не бродил по улицам и тротуарам.